弦楽器についてのブログは世界中に沢山ありますし、魂柱についての話も恐らく無数に存在すると思います。もう研究されつくしている話題ですが、実際のところ魂柱そのものを見たことがある、という方は果たしてどのくらいいらっしゃるでしょうか。

魂柱をいじる職人さんの神々しい写真やイメージと相まって幾分美化され過ぎている魂柱についてここで少し説明をしてみたいと思います。

これがバイオリンの魂柱です。古い楽器から外したもので、バイオリン用、分数バイオリン用、ビオラ用などが混ざっています。太さ、長さは楽器のサイズで大小があります。

古い楽器から?何のために外したの?いろいろ疑問がわきますね。お話を進めるといたしましょう。

「魂柱」って何?

魂の柱、とはいったい誰が命名したのか分かりませんが英語だと「Sound Post」と呼ばれます。

バイオリンを始めたばかりの方の場合は「こんちゅう」と読むこの語句を聞いて、頭の中がハテナマークでいっぱいになったのでは?バイオリンの内部に立っている(4/4サイズの場合)直径5mm位の円柱形の棒です。楽器の高音側のF字孔(Fホールとも)から見ることができます。

「魂柱」の役割

弦を弾いた振動は駒を通じて表板に伝わります。この表板の振動を裏板に魂柱から伝わって楽器全体を響かせることで音をより華やかに大きく響かせる役割を持ちます。

次の画像はバイオリンのエンドピンを外した穴から楽器の内部を撮影したものです。

この画像で画面右に垂直に立っているのが魂柱です。上下が楽器の表板(上)、裏板(下)の曲面に合わせて加工してあるのが分かります。表板の振動を裏板に伝える、というのがこれでよく分かるかと思います。

画面左上にある曲線状の木材のかたまりのようなもの。これはバスバーと言って魂柱とは違いますがバスバーも楽器全体を良く響かせる役割を担う重要なパーツです。これは魂柱のように取り外したりすることは出来ないものです。

魂柱で音が変わる?

これは確かに変わる、と言えるでしょう。ただここでご注意いただきたいのは「音を改善するために魂柱を換える」というのはちょっと違う、という事です。

正確に言えば……

魂柱の造作がよろしくないから交換したら結果的に音が良くなった!

というのが理想的なストーリーなのです。

「今、ストーリー?って言った?」

はい、そうです。ここがじつに不思議なところなんです。これに関しては冷静に説明に徹することを心がけるはずのこのブログ筆者も若干熱くなってしまうところです。

魂柱にはある程度の精度での工作が求められます。当然、正しい位置に正しく垂直に立っていて正しく振動を伝えなければ、良い音は出ないはずです。

実際の作業の現場ではこの斜めになっている造作の悪い魂柱を外し、良材を用いた完璧に仕上げた魂柱をまっすぐ立てる、のが基本的な「魂柱交換」です。

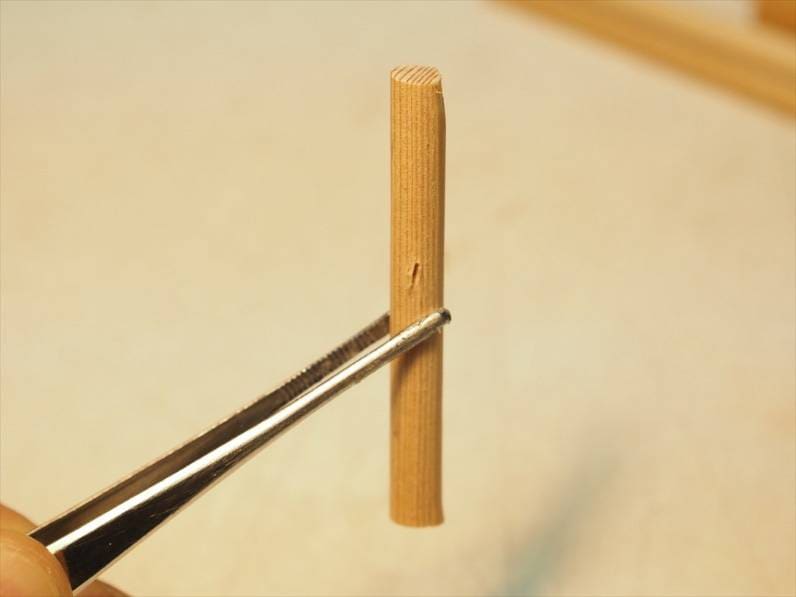

これはイマイチ出来のよろしくない魂柱です。

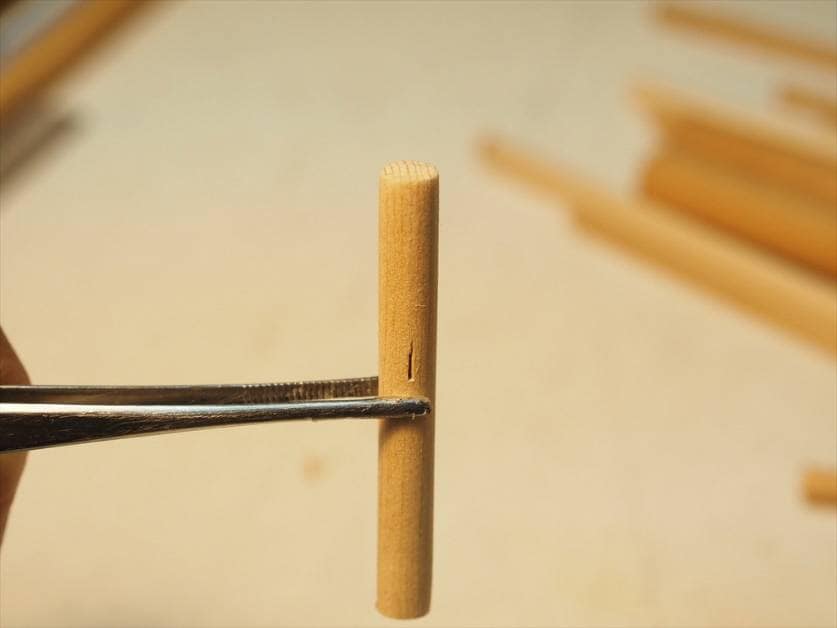

これはまあまあの出来の魂柱と言えるでしょう。

「同じに見えますけど」という声が聞こえます。

バイオリン内部の表板、裏板の曲面に合わせた加工がされていることが必要になります。決して簡単な作業ではないし、極めて3次元的な説明が必要になるのでこのブログではちょっと限界がありますので割愛させていただきます。

25年ほど前に実際にあったお話を例にご紹介します。

ある日、かなりご年配のバイオリン好きのおじいさんがお客様でいらっしゃいました。Kさん、としましょう。Kさんはご自分の楽器の魂柱を換えてみたいとのご要望だったので魂柱交換を行いました。作業は終わり、音を出してみます。

ところが、音は変わった。けど前の方がいい??何でだ????

ほとんどの場合、きちんと作業をすれば音は改善します。しかしここでの「良い音」の基準が感覚的なものなので規定が無いと言えば無いわけです。

このKさんのケースの場合楽器はかなり古い楽器(イタリアのオールド)だったのでおそらくは表板の魂柱の当たっていた部分が変形して一筋縄ではいかない楽器だったのでしょう。記憶を頼りに元々ついていた魂柱をもとの状態で立てたら、やはり音は回復を見たのでした。

神の手を持つ職人であればこういう楽器ももしかすると何とかしてしまえるのでしょうが、筆者は凡人に過ぎず、もし今あの楽器にまた挑戦することになったとしても、新しい魂柱で音を良くする自信はありません。

Kさんいわく「この楽器の魂柱、あっちこっちで見てもらったんだけどどうやってもダメなんだ」。方々の工房でその楽器の魂柱交換を試したらしいのですが、結局もとに戻すという経緯があったようでした。最初に言って欲しかった……

Kさんのような極端な例を除けば魂柱は、それに問題があるならば交換する事で音はまず普通は改善する、と言って差し支えないでしょう。

魂柱は音に関わる重要なパーツですが、外してみると意外なほどあっさりした木の棒でしかない事に驚くかもしれません。

魂柱の材料

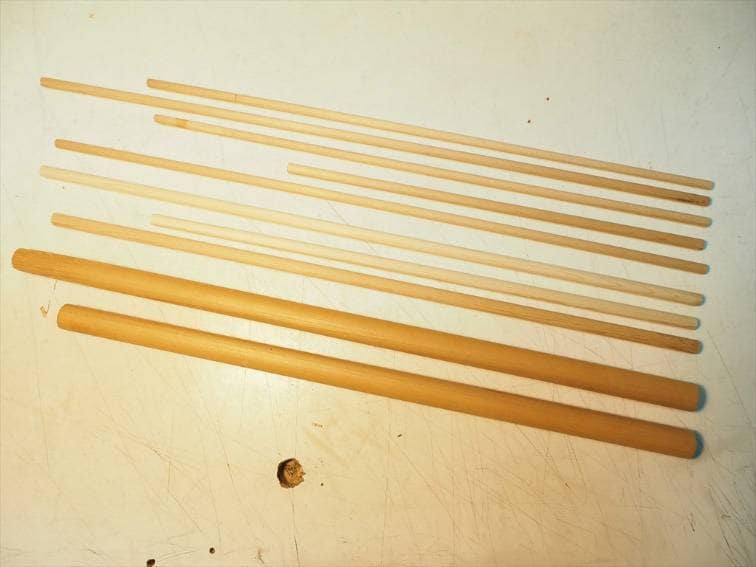

スプルースの丸棒で材料はこのような姿です

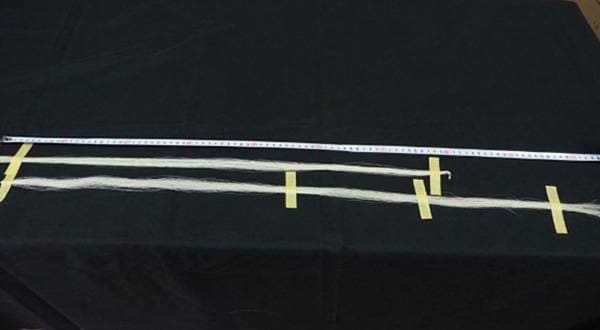

画面上からバイオリン用、ビオラ用、チェロ用と並んでいます。コントラバス用は今手持ちがなく撮影していませんが、もう少し太いものです。

魂柱の断面を見ると木目が見えます。この黒い線を冬目と言いますが、この間隔が広い材料と狭い材料では魂柱を指ではじいたり、机の上にカランと転がした時にその音が違います。硬さが違うので柔らかい方が低音のロスが少ない太い音になる傾向があります。目が詰まっている魂柱だとシャープな音になる傾向があります(楽器によって異なります)。

ここでもう一度思い出して頂きたいのは「音を改善するために魂柱を換えるのではない」という点です。

しかしながら、奏者の方が自分の楽器の音をもう少し柔らかく響くようにしたい、とか音量に不満があるなど、ご要望が明確な場合は提案の一つとして魂柱交換をおすすめする場合はあります。

最後に

よく言われる言い回しで「楽器の音は魂柱で決まる」というのは間違いとも言い切れませんが、実際のところ魂柱だけで音が決まるはずはありません。もっと複合的な作業になるのが実際です。

全体のバランス、各部の調整を繰り返しながら、奏者と、楽器屋と相談しながら一台の楽器を育てて使って弾いていく。当たり前ですがそれが弦楽器の正しい使い方だと思います。値段は関係ありません。現代では完成された非の打ちどころのない楽器を高いお金を払って買うのが究極の選択、と思い込んでいる人も多いようです。安い楽器だから直す手間とお金が無駄、それは無益な趣味だ、という考えを持つ方が一人でも減ってくれることを願うばかりです。

冒頭の楽器の写真はサウンドハウスの一番安いバイオリンPLAYTECH「PVN244」です。なかなか良い音がしますよ。皆さんも「一番安い楽器で出せる最善の音」を目指してみませんか?

バイオリンの構え方

バイオリンの構え方

バイオリンの手入れ

バイオリンの手入れ

バイオリンの弦交換

バイオリンの弦交換

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリン 弓の各部名称と松脂

バイオリンの調弦 チューニング

バイオリンの調弦 チューニング