今回もPCM方式についての解説ですが、サンプリング(録音)された音を利用しつつも、積極的に加工して音作りするウェーブテーブル方式に関する内容です。ウェーブテーブルはサンプリング音源のように、録音されたデータを最初から最後まで再生するという方法ではありません。基本的には1周期分の波形をループさせて音を作るような考え方のため、使用するメモリ容量が少なくても成立する音源となります。またひとつの波形を繰り返すだけでは表現力不足になるため、複数の波形を時間軸でスムーズに切換えることで、様々な効果を得ていました。下図のウェーブテーブルは、たった3個ですが、動画のようにスムーズに波形は変化します。音の長さも自由自在です。これがPCMだったら、たった3個の波形ではプチっという音程も分からない音しか出すことができません。

ウェーブテーブルは結果的にリアルな音の再現よりも、デジタルシンセサイズの新たな可能性を切り開くことになりました。これらの方式はメモリが潤沢な現代においては、メモリ節約よりも、その独特な音の変化が魅力となっています。

なおウェーブテーブルという呼び方は、やや解釈が多様化しているようで、人によって意見が分かれるところです。ここでは1周期分のデジタル波形を積極的に利用したシンセということで、ざっくり捉えています。

PCM ウェーブテーブル

1970年代後期から1980年代まではメモリが非常に高価だったため、安価にデジタル楽器を作る場合のネックとなっていました。そこで少ないメモリでやり繰りするデジタル音源が研究開発されていましたが、一足先に登場したのがPPG WAVEでした。

1982年 PPG WAVE 2.2 ドイツ 約200万円

PPG WAVE 2.2, CC BY-SA 2.0 (Wikipediaより引用)

PPGの内部仕様は謎が多いのですが、おそらく各ウェーブテーブルには1周期分の波形を256個セットとして用意し、それを呼び出して生成していたようです。64の波形をスムーズに変化させることは可能だったようです。1波形のサンプル数は少なく、おそらく128サンプル以下と思われます。ビット数も少なく8~12ビットです。下図はウェーブテーブルの一部です。

各ボイスにオシレータが2個あり、8和音の演奏が可能でした。またデジタル波形合成以降の処理はアナログ回路となっていますので、デジタルアナログのハイブリッド構成といえます。PPGは生産数が少ないのですが、80年代のポピュラー音楽でよく使われていました。それまでのアナログシンセともアコースティックとも違った癖のあるデジタル音で、とても印象的でした。

PCM+アルファのハイブリッド音源

80年代はメモリ節約のため各社様々な工夫をしていました。ヤマハがフルデジタルFM音源のDX7を1983年に発売し、爆発的に売れたため、その影響から各社慌ててデジタル音源シンセを投入したという流れがあります。ここではローランドとコルグを取り上げましたが、いずれもウェーブテーブルに近い考え方の音源と言えると思います。またアナログ回路も組み合わせていたので、デジタルとアナログのハイブリッド音源でもあります。

1984年 KORG DW-6000 定価184,000円

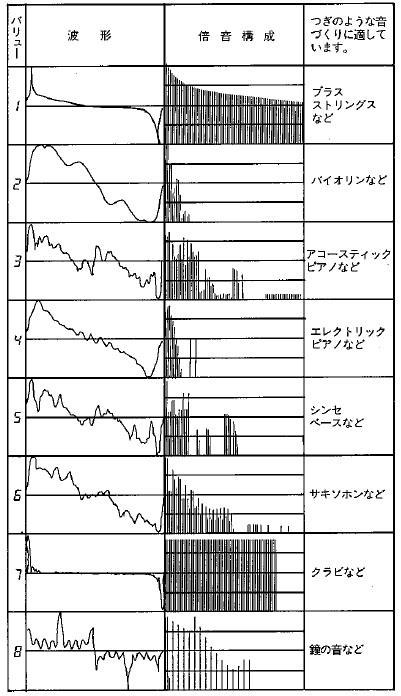

KORG初のデジタルシンセとなります。DW-6000に搭載されたD.W.G.S.音源は、録音されたPCMではなく、倍音加算合成された波形を8種類用意し、アコースティック楽器の特徴をデジタルでシミュレートしました。そのため録音されたウェーブテーブルではありませんが、考え方としては似ているので、同等に扱いたいと思います。その合成された音は下図のようにブラス、バイオリン、ピアノ、エレピ、ベース、サキソホン、クラビ、鐘とアコースティック楽器となっています。倍音構成も書かれています。なぜ、あらかじめ合成したかというと、リアルタイム処理するには計算速度が遅かったためです。計算コストを下げるために、あらかじめ合成しておく必要がありました。音作りはアナログのフィルターとアンプだったため従来のアナログシンセに近い感覚で扱えました。

図:マニュアルより抜粋

1987年 Roland D-50 定価238,000円

D-50に搭載されたLA音源は、ヤマハのFM音源に触発されて開発されたRoland独自の音源です。アタックに特徴的なサンプリングを使い、ループ部に基本波形を組み合わせアナログフィルターで加工することで、アナログシンセでもFM音源でもない特徴的なサウンドを生み出しました。少ないメモリを効率よく使う音源といえそうです。この機種は世界的に受け入れられ、広く使われたため、今でも耳にするサウンドが含まれています。

ウェーブテーブルその後

1980年代終わりにはメモリが安価になったことで一躍PCM音源が主役となります。そのためウェーブテーブルタイプのシンセサイザーは見かけなくなりました。それ以降は現在に至るまでPCM音源黄金時代です。たまに新しいタイプの音源が出現してもPCM音源を脅かすほどの存在にはなれませんでした。ただPCM音源も様々な拡張がされ、内部的に他音源と融合するようなかたちで発展していますので、音源ごとにカテゴライズするのが難しくなっているのが現状です。

ソフトウェア音源

一方ソフトウェアシンセは、2000年以降に本格的に開発されるようになり、ウェーブテーブルも復活します。この10年は、さらにその勢いが増し、EDM系では中心的な存在となっています。実際にはメモリ容量と処理速度が向上したことで、サンプリング的にも扱える万能シンセとなっています。

Xfer Records社 SERUM 2~3万円

Xfer Records社サイトより引用

現在の代表的なソフトシンセはXfer Records社 SERUMだと思います。視覚的にもわかりやすく優れたインターフェイスを持っています。波形の3D表示はFairlight C.M.I.を思わせます。1周期分の波形サンプル数は2048で、それを256個セットとなっているので生々しい音の再現も可能です。ただサンプリング方式とは目指す方向が違っていて、音の再現性よりもユニークな音を目指す音源と言えるかもしれません。ある波形から別の波形へとスムーズに変化させるモーフィングは重要な要素となり、物理的な楽器では得られないユニークな変化を積極的に作っているように思います。用意されている波形も生のサンプルよりも幾何学的な波形が目立ちます。

vital audio VITAL

もう一つソフトシンセを紹介しておきます。こちらは無料版もあるので気楽に使えると思います。見た目通りSERUMを意識したウェーブテーブルタイプのシンセです。ウェーブテーブルデータもSERUMと互換性があるようなので流用可能です。負荷は高いものの、使い勝手はよいと思います。

ウェーブテーブルの今後

80年代のハードウェアのウェーブテーブルシンセは短命で終わりましたが、現在のソフトウェア化されたウェーブテーブルシンセは可能性が広がり、アナログサウンドからサンプリング音源までカバーできる万能シンセとなって支持を得ています。そして他音源との融合が内部でされることで、ウェーブテーブルを基本とした音源という、あいまいな言い方をする必要が出てきました。どうやら音源タイプで区分するような時代は終わりつつあるようです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材