こんにちは! 作曲家のKaoruです!

みなさん、和楽器を楽しんでいますか?

たぶんですが、ほとんどの方が「NO!」と答えると思います。

日本の伝統楽器でありながらも、なかなか触れる機会がないので身近な楽器とはいいづらい存在ですよね!

しかし、和楽器は古くから日本の音楽を支えており、職人の魂が詰まったとても深い楽器なのです!

そこで! 今回から各和楽器ごとの歴史・構造・豆知識などをご紹介していきたいと思います。

まずはじめは「琴」についてのお話をしていきましょう。

■ 琴とは

琴は、祭祀(さいし)道具として「古事記」の時代から存在していました。

登呂遺跡など、各地の弥生時代の遺跡からすでに琴と思われる残片が見つかっており、また古墳時代の埴輪にも「琴」を弾く人物をかたどったものがあるので相当昔から親しまれていたというのが分かります。

現在の琴とは違い、撥(ばち)により弦を叩く、もしくはかき鳴らすようにして音を出していたと考えられています。

奈良時代には、中国からも「こと」と呼ばれる楽器が伝わり、日本古来の「こと」と融合して現代の「琴」につながっているとされています。

時代ごとに変化が加えられて今の形に落ち着いたということですね。

平安時代には貴族の教養として広まっていき、江戸時代には

- <八橋検校(やつはしけんぎょう)

- 山田流の山田検校

- 生田流の生田検校

らにより、新しいスタイルが誕生していきました。

また、お稽古ごととして多くの方が楽しめるようになり誰もが知る楽器となりました。

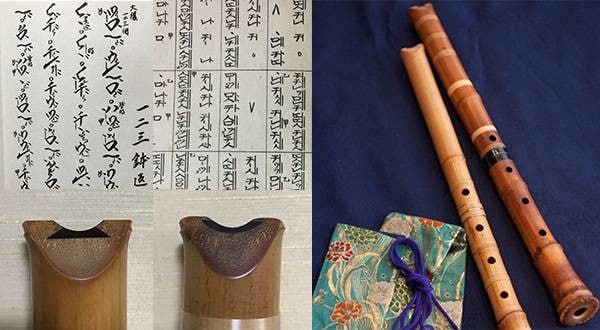

ちなみに、よく混同されがちな「琴」と「箏」は

琴=弦を押さえる場所で音程を決める

筝=柱(じ)と呼ばれる可動式の支柱で弦の音程を調節する

という明確な違いがあります!

■ 琴の種類

一言に琴といってもさまざまな種類があります。

最もよく知られているのが「十三絃」

弦の数が13本で本体の長さが180cmほど。

可動式の柱(じ)の位置をずらすことで音程を調整します。

他にも

弦の数が増えたことで音域が広がった「十七弦」という琴や、1枚の板に1本の弦を張った「一弦琴」という珍しいものもあります。

■ 琴の魅力

琴というと何となく難しそうなイメージがありません?

しかし、初心者にピッタリの和楽器なのです!

琴の魅力を挙げていきたいと思います!

1. 楽譜が簡単

基本的には、とてもシンプルな楽譜なので漢数字といつくかのルールを抑えるだけです!

五線譜が苦手という方でもすぐに理解できるようになるでしょう。

2. 演奏が簡単

弦を弾ければいいので、初心者でも綺麗な音が出せます。

もちろん正確なチューニングが必要!

3. 体験会が多い

各自治体にもよりますが、カルチャーセンターなどで教わることもできます。

場合によっては無料で参加できるので、興味がある方にはとてもオススメ!

■ 琴を始めるのに必要なもの

琴(箏)の練習で、まず揃えなくてはいけないのは「自分用の琴爪」

基本的に琴爪は右手の親指、人差し指、中指の3本で使用します。

それぞれにサイズの違いや材質の違いがあるので自分に合ったものを選びましょう。

琴爪はギターのピックなどと同様に演奏していくごとに削れていきます。

つまり、消耗品になるので購入の際は注意が必要です。

《 素材による違い 》

- プラスチック

安価

入手しやすい

メンテナンスが簡単

象牙に比べて破損しやすい

- 象牙

高価

箏の演奏に最適(プロの愛用者が多い)

時間がたつと変色するためメンテナンスが必要

- クジラの骨

クジラの骨は穴が多く、そこから爪に糸道(くぼみ・へこみのようなもの)ができてしまうことが多くあったため、あまり使われていません。

- べっ甲

象牙に比べて柔らかい

一般的に利用者が少ないため、あまり売られていません

- 牛骨

薄い

割れにくい

安価

象牙に負けない音色

となります! 使い分けて使用すると良いでしょう!

こちらのようにセットになって販売されているものがありますので初心者にオススメです↓

SUZUKI ( スズキ ) / 箏つめセット Lサイズ 黒

生田流の箏爪セット。 親指×1、人差指・中指共通用×2の3つの爪がパッケージングされています。 爪輪は黒色Lサイズ。 持ち運びやすいように巾着袋が付属します。

生田流は爪が角張っているという特徴があります。 この角の部分を弦に弾いて演奏します!

サウンドハウスで取り扱っている製品をピックアップしていきましょう!

フルサイズの半分の長さ92cmのコンパクトサイズの三尺箏。 コンパクトなのでご家庭での練習用に最適です。 2.8㎏なので持ち運びやく、デスクに置いて演奏するといったことも可能。

平調子の基本位置が一目で分かる柱位置マークが付いているので、どこを演奏しているのかが分かりやすいです。 箏つめセット(爪、爪皮M・Lサイズ各3ヶセット)や、ゆたんも付属するので初心者にオススメ!

座って演奏する際に最適な高さの譜面台。 桐製なので、耐久性にも優れています。 和室にピッタリ合うデザインです。

先端が尖っているのが特徴の山田流の爪。 弦と垂直になるように弾いて演奏します。

比較的に「歌モノ」で使用されることが多いです。

以上、日本の伝統楽器「琴」の解説とオススメの製品をご紹介してきました。 昔から親しまれている和楽器が、日本の音楽の基本になると思います。

みなさんもチェックしてみてくださいね!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

SENNHEISER(ゼンハイザー)特集

SENNHEISER(ゼンハイザー)特集

SONEX 吸音材特集

SONEX 吸音材特集

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

AUDIXマイク購入ガイド

AUDIXマイク購入ガイド

超オススメのフレーズ道場 尺八

超オススメのフレーズ道場 尺八

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !