お正月のテレビ番組や落ち着いた和食店などでよく耳にする箏(こと)の音色。心安らぐやさしい箏によって演奏される名曲も沢山あり、和楽器の中でも一番なじみの深い楽器ではないでしょうか。箏には弦の数や長さなど種類が色々ありますが、現在では13弦で長さ180㎝くらいのものが一般的です。

■箏の歴史

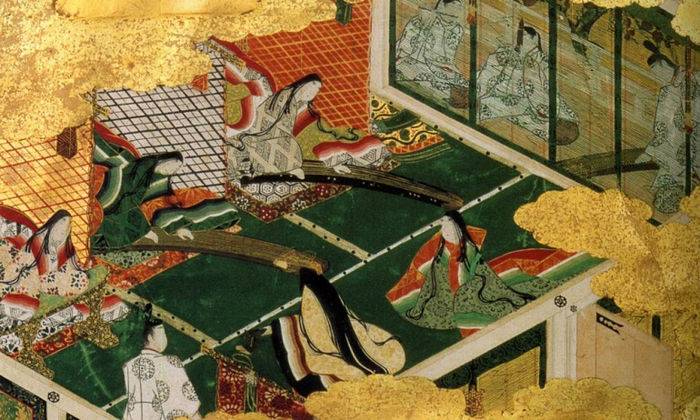

箏は、奈良時代に中国、当時の唐から日本に伝わり、雅楽の伴奏楽器として演奏されたのが始まりと言われています。平安時代には貴族の楽器として使われ、「源氏物語」の中にも箏が登場します。その後、福岡県にある寺の僧侶によって「筑紫箏(つくしごと)」というジャンルが生まれました。江戸時代に入ると、その筑紫箏をもとに八橋検校(やつはしけんぎょう)によって、現在の箏曲(そうきょく)の原型となる新しいスタイルの曲が作られました。江戸時代後期から明治時代に入ったころ、一般に普及したと言われています。八橋検校は、お正月によく演奏される「六段の調(しらべ)」を作曲した有名な演奏家で、近代箏曲の祖と呼ばれています。

京都の和菓子「八ツ橋」は八橋検校を偲んで名付けられたという説があります。

六段 / 作曲: 八橋検校 演奏: 宮城道雄

「源氏物語手鑑」

■箏は元々25弦だった?

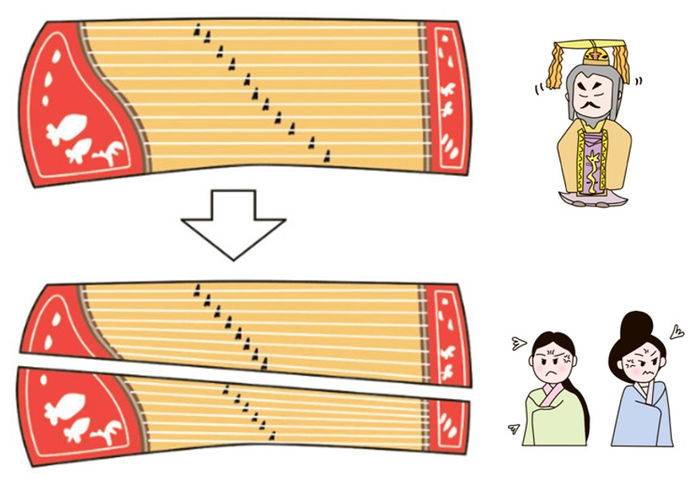

箏の発祥の地とされる中国には面白い言い伝えがあります。昔、中国の秦の時代、瑟(しつ)という箏に形のよく似た25弦の楽器を演奏する名手がいました。その名手には二人の娘がおり、瑟を欲しがって互いに争ったため、12弦と13弦の二つに割り、それぞれを娘に与えました。その後、12弦は朝鮮の伽耶琴(かやぐむ)に、13弦は日本の箏になった、というものです。あくまでも伝説ですが、「箏」の漢字に「争う」という字が入っているのが興味深いところです。

■「箏」と「琴」どっちが正しい?

「こと」には、「箏」と「琴」の2種類の漢字があり、正しくは「箏」です。箏が中国から伝わるもっと昔、日本には和琴(わごん、やまとごと)と呼ばれる、6弦の「こと」がありました。静岡の登呂遺跡から発掘されているそうなので弥生時代後期、少なくとも約2000年前から存在したということになります。日本古来のものが「琴」、奈良時代に中国から伝わり、現在日本に普及しているものが「箏」ですが、「箏」は日本の常用漢字ではないため、代替文字として「琴」が使われてきました。今ではパソコンで打ち込むと、ちゃんと「箏」と変換されるので、そのうち浸透していくと思われます。

ちなみに、「箏」の読み方は「こと」です。「そう」と呼ばれていた時期もありますが、現在では「こと」に統一されています。ただし、箏曲などの熟語の場合は「そうきょく」と音読みします。 中国には琴(きん)と呼ばれる、柱(じ)のない弦楽器がありますが、これは箏とは別の楽器です。一般的な「13弦のこと」を「箏(こと)」と覚えておくと良いでしょう。