こんにちは。お正月に1年ぶりに実家に帰省しました。黒澤です。

今回、私が実家に帰った際に、発見した和楽器を紹介します。

今は亡き祖父が昔なにかしらの楽器を弾いていたな……と思い、家族にその楽器がまだあるのか聞いてみました。

すると、納戸の奥から出てきました。

この楽器は「大正琴」と言います。皆さんはご存じでしょうか。

大きな分類で考えると琴のような弦楽器ですね。

ただ、おそらく皆さんが思い浮かべる普通の琴は、実は「筝(ソウ)」という楽器です。

SUZUKI ( スズキ ) / 三尺箏 竜扇 WK-3

私は中学生の頃に音楽の授業で習いました。皆さんももしかしたら「箏」を弾いたことがあるかも知れませんね。

どちらかというと、大正琴は、ギターとピアノを合わせたような構造をしています。

大正琴の一番の特徴は、音階ボタンがある点です。

簡単に言うと、左手でこの音階ボタンを押さえながら、右手でピックを使って絃(大正琴の場合、通常は弦ではなく絃と表記します。)をはじくとその音が出ます。音階ボタンの並びはピアノと同じです。

しかし、この思い通りの音を出すためには、ギターやベース、マンドリンのようにチューニングが必要。

大正琴には他の弦楽器と同じように弦巻(げんまき)があります。(さすがにペグとは呼ばないみたいですね。笑)

これをまわして絃の張り具合を調整し、チューニングしていきます。チューニングの方法は他の楽器と同じですが、特徴的な点としては、全て「G」(ソ)の音に合わせること。

5本の絃は奥から順に1絃~5絃となります。1~3絃はすべて同じ「ソ」の音に、4絃はそれよりも1オクターブ低い「ソ」に合わせ、5絃は更に1オクターブ低い「ソ」の音に合わせます。

そして、反対側。

写真の橙色の◯の部分に、ギターと同じようにサウンドホール(響穴)があり、その上あたりをピックで弾きます。

チューナーやピアノがなかったので、絃をはじきながら、自分で「ソ~、ソ~♩」と音をとってチューニングしました。笑

おそらく20年近く眠ったままであった大正琴、音が鳴ったこと自体に感動していたら、その直後です。絃が切れました。20年ぶりに使用した絃がどのような状態か考えれば当然のことではありますが、私は弦楽器奏者ではないため、自分で絃を弾いている最中に絃が切れるという経験が初めてでびっくりしました。

一応未使用の絃も数本あったため、そちらに張り替えてみました。

絃は片側が輪っかになっていて、この水色の○の爪の部分に引っ掛けるだけ。

反対側は弦巻の軸に絃を通す穴があり、そこに引っ掛けてくるくる回すだけ。

以前にギターの弦の張り替えを1回だけやったことがあり、そのときのことを思い出しながらやってみました。意外と簡単! とりあえず切れてしまった5絃だけを張り替え、他の絃はそのまま使用して弾いてみました。

(ソ)の音にチューニングを合わせ、音階ボタンで「C」(ド)のボタンを押しながら絃を弾くと、(ド)の音が鳴る!感動! ちょっとドレミファソラシドを弾いてみたら、ピアノと大きく変わらなくて想像以上に思い通りに弾ける。

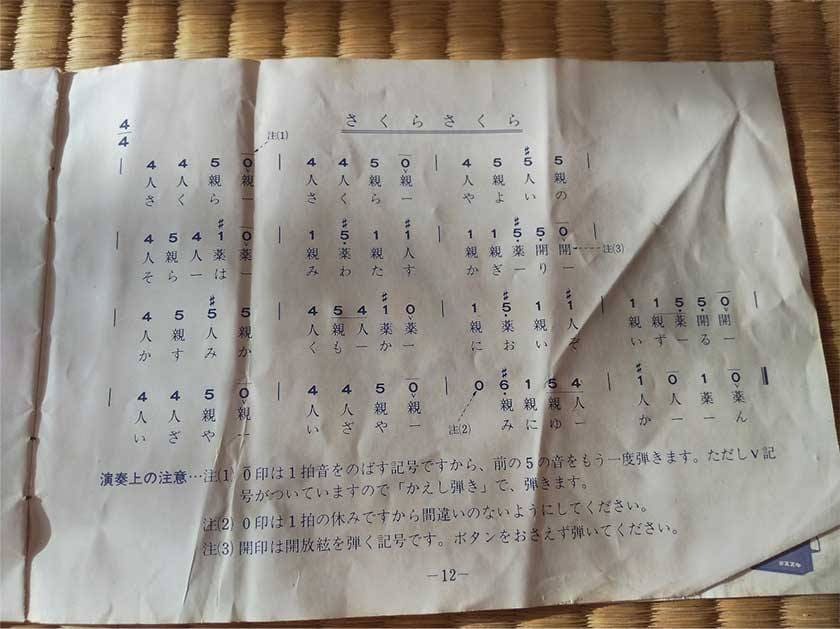

何か大正琴で演奏するのにふさわしい曲はないか……と思っていたら、説明書の後ろの方に楽譜もついているじゃありませんか。

しわくちゃなのはご容赦ください。。。

なるほど、大正琴の楽譜は音階ボタンの番号が書かれている「数字譜」と「それを押さえる指」の表記が載っているんですね。これなら五線譜が読めない人でも簡単に弾けますね。親切!私もちょっと練習したらすぐに弾けるようになりました!

また、楽器を演奏したことのない父に楽譜の見方を教え、一緒に何回か練習したところ、父も「さくらさくら」は弾けるようになりました。

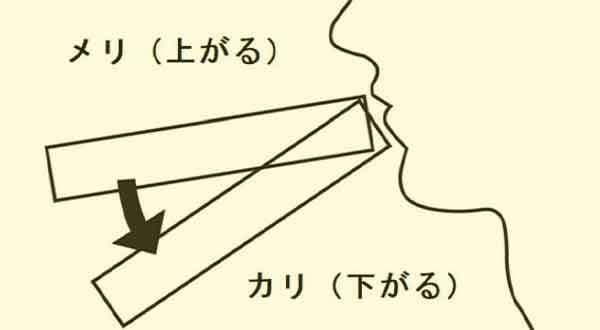

今回は特に弾き方にこだわらず弾いてみました。弾き方にも「かえし弾き」やトレモロ、ビブラートをかけるような弾き方など、色々あるそうですが、新たに始める楽器としてのハードルはかなり低いと思われます。

写真は畳の上で撮りましたが、実際にはこたつの上で演奏しました。笑

そういう意味でも気軽に始められそうな楽器だとは思いませんか?

西洋のピアノやバイオリンが高価だったため発明されたという説もある大正琴。確かに、そのような西洋の弦楽器とピアノ、両方の構造を持っています。そして、和楽器の中でもサイズが小さく、持ち運びもしやすいのも特徴です。

スタイリッシュな形のモデルや、アンプにつなげる電気大正琴など、現在サウンドハウスでは様々なタイプの大正琴を取り扱っております。

今回は、普段皆さんが触れる機会の少ないであろう大正琴を紹介させていただきました。少しでも興味を持っていただけたら幸いです。 もしかしたらあなたの家にも、何かおもしろい楽器たちが眠っているかもしれません。ぜひ、発掘してみてください!