■ 音色の重要性

音楽は音程も重要ですが、音色が心地よくなければ音楽として楽しめません。楽器としては音色に魅力がなければ誰も使ってくれません。音楽の中で音色が担っている役割は想像以上で、音色が音楽の全てを決定づけてしまうと言っても大げさではないと思います。一見つかみどころがない音色ですが、いくつかの方法で分解することで、その仕組みが見えてきます。

■ 楽器の音色は基音と倍音で構成されています

同じC4(261.6Hz)を鳴らしても、楽器ごとに音色が違い、何の楽器か判別できます。音色の差は、倍音の出方の違いによるところが大きいです。もし楽器に倍音が無かったら、どれもサイン波のような音になり、音色という概念すらなくなってしまいます。実際の楽器は基音より上の音も同時に出ていて、音色を作っているわけです。

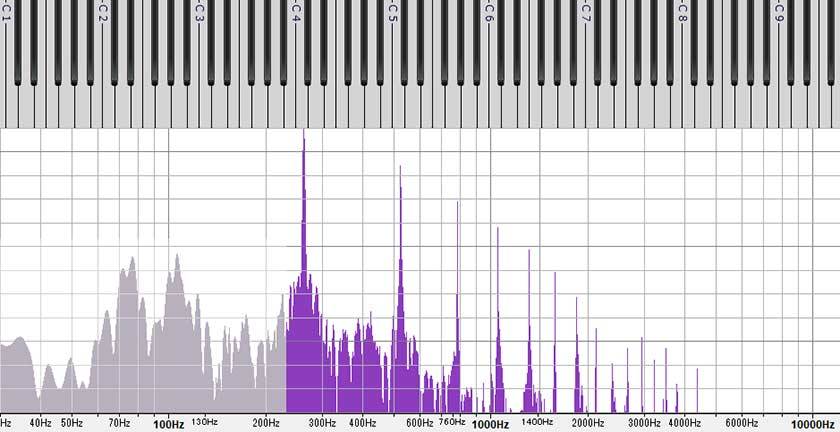

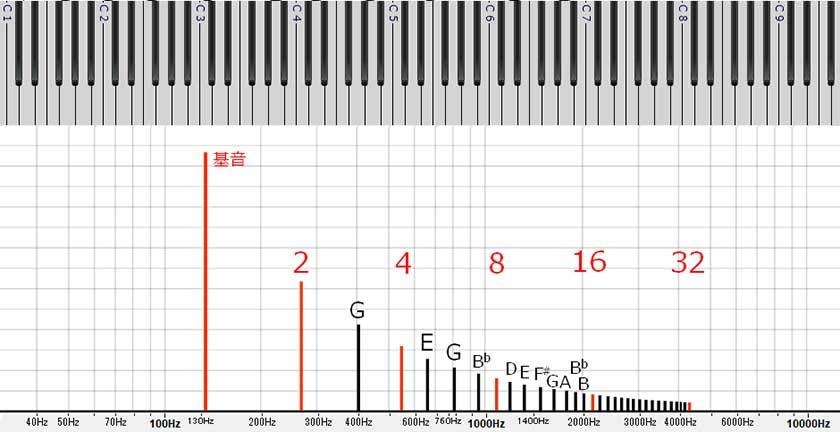

下はピアノのC4(261.6Hz)の音で、高い周波数にも山があることが確認できます。この山のピークが倍音で、基音に対して整数倍に位置しています。高い倍音になるほどレベルが下がっていくところもポイントです。このようにきれいに自然倍音で構成されていれば音程を感じることができます。もし倍音が自然倍音から大きく外れると音程感を感じにくくなります。またピアノではC4よりも低い音も出ていますが、これはアタック時のノイズ成分や他の弦の共鳴音です。これらの音と一体となってピアノらしい音ということになります。

周波数スペクトルの横軸は対数となっていて鍵盤と対応しているのが分かると思います。対数と人間の感覚は近く、何かと便利なのです。図では分かりにくいですが、自然倍音と平均律はズレがあるため、ぴったりと鍵盤に合っているわけではありません。

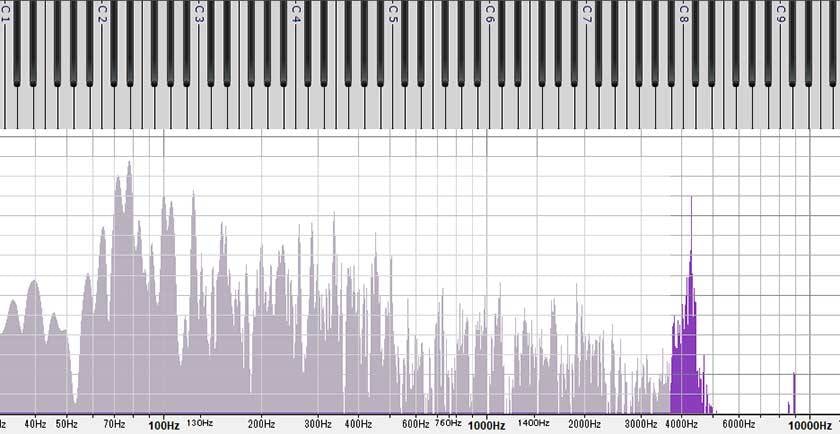

次に高いC8(4186Hz)の例です。倍音は少な目で、オクターブ上の2倍音が少しあるぐらいです。下のグレーの部分はノイズと共鳴音です。出しているC8の音よりも他の低い成分の方が大きいことが分かると思います。

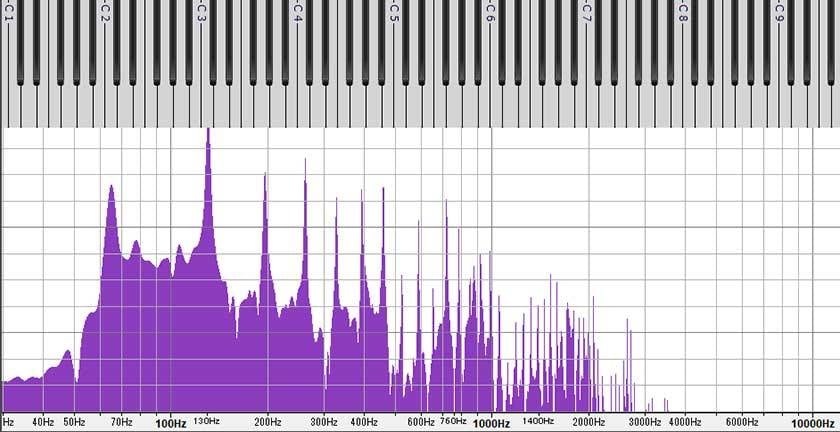

逆に低いC2(65Hz)は倍音が豊富です。一般的に低音域ほど倍音が多くなる傾向にあります。ピアノの場合、低い音になると2倍音のレベルが基音を上回ってしまいます。

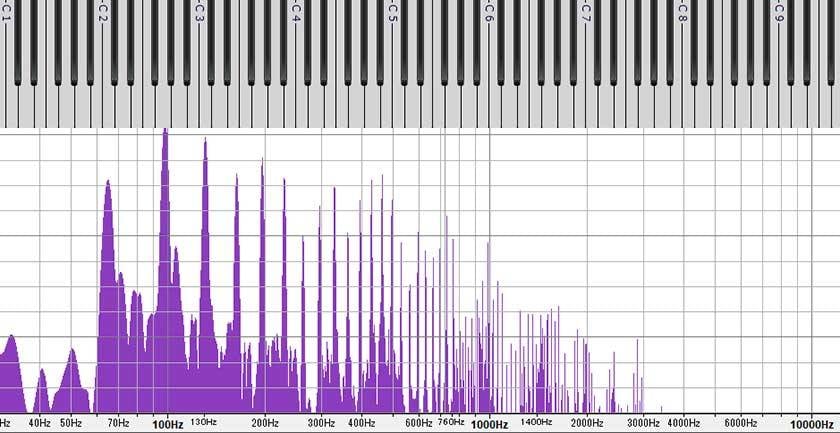

さらに低いC1(32.7Hz)はどうでしょうか。基音のレベルは著しく低く、2倍音以上から、ちゃんと鳴っているという印象です。ただ音は重低音という感じになります。音を聴いて低く感じるのは、基音成分よりも倍音構成がオクターブ下になる影響の方が大きいのかもしれません。この周波数スペクトルを見るとピアノの低域はかなり無理していることが分かるでしょう。

以下は、基音をC3として、その32倍音までを表にしてみました。平均律との差もセント単位で表記しておきます。

| 倍音 | 音程 | 音名 | 平均律との差(セント) |

| 基音 | ユニゾン | C3 | ±0 |

| 第2倍音 | 1オクターヴ | C4 | ±0 |

| 第3倍音 | 1オクターヴと完全5度 | G4 | +1.955 |

| 第4倍音 | 2オクターヴ | C5 | ±0 |

| 第5倍音 | 2オクターヴと長3度 | E5 | -13.686 |

| 第6倍音 | 2オクターヴと完全5度 | G5 | +1.955 |

| 第7倍音 | 2オクターヴと短7度 | B♭5 | -31.174 |

| 第8倍音 | 3オクターヴ | C6 | ±0 |

| 第9倍音 | 3オクターヴと長2度 | D6 | +3.910 |

| 第10倍音 | 3オクターヴと長3度 | E6 | -13.686 |

| 第11倍音 | 3オクターヴと増4度 | F♯6 | -48.682 |

| 第12倍音 | 3オクターヴと完全5度 | G6 | +1.955 |

| 第13倍音 | 3オクターヴと長6度 | G#6 | +40.528 |

| 第14倍音 | 3オクターヴと短7度 | B♭6 | -31.174 |

| 第15倍音 | 3オクターヴと長7度 | B6 | -11.731 |

| 第16倍音 | 4オクターヴ | C7 | ±0 |

| 第17倍音 | 4オクターヴと半音 | C#7 | +4.955 |

| 第18倍音 | 4オクターヴと1音 | D7 | +3.91 |

| 第19倍音 | 4オクターヴと短3度 | Eb7 | -2.487 |

| 第20倍音 | 4オクターヴと長3度 | E7 | -13.686 |

| 第21倍音 | 4オクターヴと長3度+1/4音 | F7 | -28.909 |

| 第22倍音 | 4オクターヴと長4度 | F#7 | -48.389 |

| 第23倍音 | 4オクターヴと増4度 | F#7 | +28.274 |

| 第24倍音 | 4オクターヴと完全5度 | G7 | +1.955 |

| 第25倍音 | 4オクターヴと増5度 | G#7 | -27.372 |

| 第26倍音 | 4オクターヴと長6度 | G#7 | +40.267 |

| 第27倍音 | 4オクターヴと長6度+1/4音 | A7 | +5.865 |

| 第28倍音 | 4オクターヴと短7度 | A#7 | -31.174 |

| 第29倍音 | 4オクターヴと短7度+1/4音 | A#7 | +29.345 |

| 第30倍音 | 4オクターヴと長7度 | B7 | -11.731 |

| 第31倍音 | 4オクターヴと長7度+1/4音 | B7 | +44.817 |

| 第32倍音 | 5オクターヴ | C8 | ±0 |

上記を、弦の長さに例えて対数ピアノ鍵盤上に並べてみると以下のようになります。

基音が一番長い弦で、2倍音は1/2の長さという具合です。自然倍音は、きれいに整数分の一になっているわけです。2のべき乗(2、4、8、16、32・・・)はオクターブの関係です。倍音の出現する順番と、その音程には、音律やハーモニーなど音楽の基礎となる構造が隠れています。次回は倍音成分がもたらす音色について解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

おすすめサイレント楽器特集

おすすめサイレント楽器特集

○○やってみた!

○○やってみた!

みんなでつくる 新・音楽用語事典

みんなでつくる 新・音楽用語事典

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !