前回に引き続きリクエストがあったエフェクターを紹介していきます。( 前回記事:ちょっと特殊なエフェクターを紹介する「ディメンションコーラス」)

今回はビットクラッシャー、別名ゲーミングエフェクターです。

冗談です、真面目にやります。

ビットクラッシャーはギターやベースよりむしろDTMなどでよく使用されるエフェクトの一種です。

機能の詳細な説明は前回と同じく非常に難しいのですが、簡単に言うと「音の解像度を下げ、昔のゲーム機のようなサウンドにする」というものです。

チキチキシャカシャカしたレトロなサウンドが得られ、ごく一部の奏者からの根強い支持を得ていますが、例によってストンプボックスとして売っている数は少なく、手に入るものは2つしか確認していません。

その2つがこちら。

MOOER ( ムーアー ) / LoFi Machine

MOOERのビットクラッシャーがこちら。

ロゴがドットで描かれていて効果もうっすら分かる気がします。

ギター、ベース、シンセサイザーそれぞれに合わせた調整がされており、トグルスイッチの切り替えにより最適なモードを選択可能です。

中央のノブでビット深度、右のノブでサンプリング周波数を操作します(この2つの単語の詳細は後述します)。

何故かサウンドハウス以外の通販で購入すると2万円以上します。

ROWIN ( ローウィン ) / CRUSH BIT

Rowinのビットクラッシャーがこちら。

MOOERのものとRowinのもので筐体もノブの位置もジャックの位置も同じですが、唯一違う機能を持つのがトグルスイッチの操作。

HP/BP/LPと書いてあるこれはハイパス/バイパス/ローパスの略で、切り替えにより出力音域を変えることができます。

中央のノブでサンプリング周波数、右のノブでビット深度を操作します。

こちらもサウンドハウス以外では1万円以上します。

■ 理論編:結局何が起きているのか?

まずはデジタルの音そのものについて考えてみましょう。

ビット深度、サンプリング周波数、というキーワードが出てきます。

ビット深度(Bit Depth)は音の解像度とも言われる概念のうちの一つです。

これとは別にサンプリング周波数があり、ビット深度とともに音の解像度を決定します。

DTMをする人ならご存じと思いますが、デジタル化された音声のフォーマットには〇bit、△Hzという数字が設定されています。

一般的なのはCD規格の16bit-4,4100HzとDVD規格の24bit-4,8000Hzで、これを読み解くことにより音の精細さが分かるようになります。

(混乱しかねないのでこのカッコ内は読み飛ばしていただいても結構ですが、サンプリング周波数の数値とビット深度の数値を掛けるとビットレートという概念になり、音声データの品質を表す単位になります。)

この2つの数字は「1秒間を△回(=△Hzで)分割し、その時々の音圧を〇段階で表す」という表記をしています。

bit数の〇は数字そのままではなく、2の〇乗段階になります。

つまり、CD規格は「1秒間を4,4100回分割し、その時々の音圧を(2の16乗=)6,5536段階で表す」、DVD規格は「1秒間を4,8000回分割し、その時々の音圧を(2の24乗=)1677,7216段階で表す」ということになります。

実際に分割された波を見てみると分かりやすいでしょう。 今回も単純化したグラフを書いています。

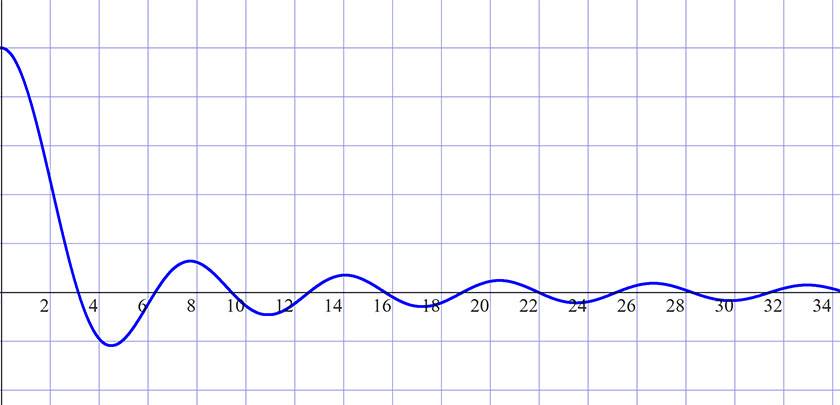

これが元のアナログ入力の波形だったとします。 アナログの波形は事実上、音圧にも時間にも切れ目がないので無限Hz無限bitのデジタル信号と捉えられます。 ちなみにこのグラフの波形はy=(10sinx)/xです。

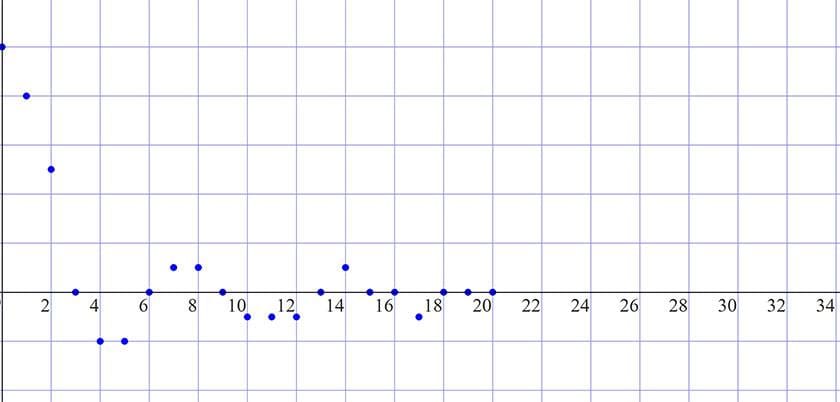

bit深度は縦軸、サンプリング周波数は横軸の方向になります。 これを「格子半分を1単位として分割し、格子半分を1段階としての深度で表す」とすると、こうなります。 もちろん波がこの単位ちょうどの点を通るはずがありませんから、電子回路と同じように四捨五入されて最も近い点として扱われます。

途中からは全て深度が0になってしまうので省略しましたが、点を繋いでみるとなめらかだった元のグラフに比べてカクついた波ができていますね。

これがビット深度が低くなる、サンプリング周波数が低くなることの(かなり極端な)例になります。

そして、これがビットクラッシャーがしていることそのものなのです。

「入力された音のビット数、サンプリング周波数よりも低いビット数と周波数にして出力する」というのが、ビットクラッシャーの本体です。

ビットクラッシャーは、現代の機材を用いている限り出すことができない方向に音を劣化させ、独特の音質を生み出すエフェクターなのです。

ちなみにファ◇コンやゲー△ボーイといったゲーム機は8bit=256段階の深度と3,3000Hz程度のサンプリング周波数しか持ちません。

昔のプロセッサだと処理能力が低く、1秒間に出せる音にも制約があったのですね。

これは同じ時間あたりCDの256分の1未満の情報量しかなく、音質もその程度の音が出る、ということです。

今回もサンプル音源を作ってみました。 だんだんビットレートが下がっていきます。

どうしても音ががさついて、高音が出やすくなっているので音量に注意して再生してください。 イヤホンはお勧めしません。

低音域にはビットクラッシャーの効果が効きづらいため、ベースのみサンプリング周波数の降下率を調整しています。

♪オーメンズ・オブ・ラブ/T-Square

バイパス(24-bit、48000Hz)

24-bit、 降下率:低

12-bit、降下率:中

8-bit、 降下率:高

4-bit、 降下率:高

それでは今回はここまで。

次は真空管内蔵エフェクター編です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら