ニューオーリンズのアメリカ音楽体験記

今回のコラムはいつもの鍵盤楽器から離れ、アメリカ南部に飛びます。

大学生当時、私の音楽志向はイギリスなど、ヨーロッパのロックに限定されていました。アメリカの音楽はヨーロッパの音楽に比べると思慮深さに欠け、薄っぺらなものと勝手に思い込んでいました。その典型的な音楽がウエストコーストのアメリカンロック。♪~「青空の下、太陽キラキラ、イケてる彼女と海岸線をブッ飛ばせ~」的な歌は能天気な人間の音楽と決めつけていました。余りにも偏狭な思考です。お恥ずかしい限りです。

今は微塵もそんな考えはありません。でも、先入観なんてそんなものです。

当時の高校担任曰く、「エレキギターを持っている奴は皆、不良。そういう奴らを俺は知っている」。この言葉に僕は随分腹を立てました。エレキギターと不良を混濁する質の悪い教師や大人が多い時代でした。でも、音楽の線引きで云えば僕の脳みそも同程度だったと云えます。

幼稚な考えを変えたのが学生時代に訪れたアメリカでした。僕の専攻は写真。

1980年、卒業制作の写真撮影の為にアメリカを訪れました。ニューヨークからグレイハウンドバスでアメリカを横断する貧乏撮影旅行でした。

卒制のタイトルは「ニューヨーク&ニューオーリンズ」。タイトルからして稚拙です。先進的な街と植民地文化が残る田舎街との対比がテーマでした。

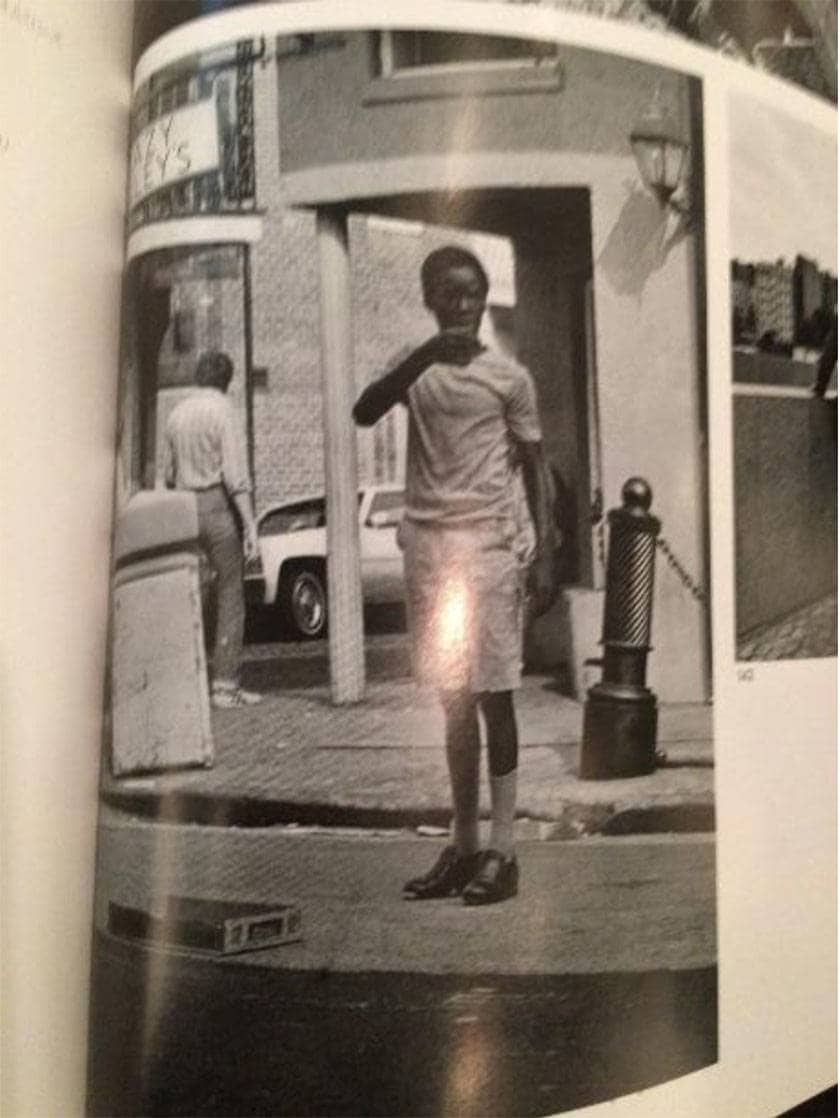

ニューオーリンズはミシシッピー川が流れるメキシコ湾に面する湾岸都市で観光都市としても知られています。植民地文化色濃いバーボンストリートにはライブハウスや飲食店が軒を連ね、投げ銭目当てのダンスを踊る黒人少年で一杯でした。僕は悲しげな少年にレンズを向け、シャッターを切りました。

バーボンストリートの少年(1980年)少年の前には投銭用の箱が…

友人ベーシストの一言

ニューオーリンズで僕は日本人ベーシストと友達になりました。その友達が「ニューオリンズに来たらプリザベーション・ホールに行かなくては後悔する」と教えてくれました。僕はプリザベーションホールを知りませんでした。バックパッカーの貧乏旅行は知らない同士が情報交換することで、より豊かなものになります。インターネットは無く、「地球の歩き方」がバックパッカーのバイブルでした。私は「地球の歩き方」も持たない行き当たりばったりの異邦人。友人ベーシストの一言がアメリカ音楽への偏見を変えてくれました。

プリザベーション・ホールの衝撃

プリザベーション・ホールはニューオーリンズにあるジャズを聴かせるコンサート・ホールです。夜な夜なレギュラーバンドが入れ替わり、伝統的デキシーランドジャズを演奏します。入場料は5ドル位?もっと安かったかもしれません。

僕達は中に入って驚きました。ボロボロなサーカス小屋といった印象で壊れかけた長椅子が無造作に置かれ、ホールからは程遠い設えでした。

演奏者の顔ぶれにも驚きました。現れたのは小柄でヨボヨボの黒人のお爺ちゃん達。まるでサンダーバード(古い!)の操り人形みたいでした。

「この人達、大丈夫かな?」と私。僕達の期待は萎んでいきました。

彼らの音が出た刹那、自分の音楽への認識がガラガラと崩れていきました。ヨボヨボのお爺ちゃん達は誇り高きミュージシャンに豹変し、聴いたことの無い音の塊が飛んできました。彼らが発する音はテクニカルなビッグバンドの音とは違いました。「伝統的音」と云えば月並みですが、この地に生を受け、歴史を背骨にしたミュージシャンしか出し得ない「何か」を纏った音…。とても力強く、ふくよかで優しく、愁いを含む「音」でした。僕は耳にしたことの無い音に触れ、幸せな時を過ごしました。それはプリザベーション・ホールとプランテーションで働く黒人奴隷が作り出した音楽とハウスバンドのミュージシャン達が演出したある種の奇跡だったと思います。

■ プリザベーション・ホール ジャズバンド『 ザ・ベスト 』(2014年)

ニューオーリンズの老舗ジャズクラブ、プリザベーション・ホールのハウスバンドによる来日記念盤。バンドは1960年代にチューバ奏者によって結成され、50年以上の歴史を持ちます。1980年当時、僕にはデキシーランドジャズの知識がありませんでした。でも、あの時にプリザベーション・ホールで感じた黒人音楽の断片やニューオーリンズのムードは見事このアルバムにパッケージされています。

推薦曲:「シェイク・イット・アンド・ブレイク・イット」

典型的デキシーランドジャズな楽曲。ブラスもさることながら、バンジョーの印象的な音が耳に残ります。ベースはウッドベースではなく、チューバがそのラインを吹いています。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲、使用鍵盤

- アーティスト:プリザベーション・ホール ジャズバンド

- アルバム:「ザ・ベスト」

- 曲名:「シェイク・イット・アンド・ブレイク・イット」

- 使用機材:アコースティック・ピアノなど

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら