こんにちは!

コンビニや自動販売機で飲み物を買うときは、ついつい新商品に手を出してしまう者です。

正直、新商品だからと言ってすごく美味しかったみたいなのはほとんど無いのですが、商品ってなんかワクワクするんですよね。

企業の策略にまんまと引っかかっているのかもしれないですけど、小さなワクワクをもらえているので良しとしましょう。

まぁいろいろと新商品に手を出しているのですが、結局私的にはおしるこが最強なんですけどね。

さて、前回 はハンダについてのお話を書かせていただきましたので、今回は配線材の種類についてお話したいと思いブログを書き始めたのですが、配線材はこだわり出すとハンダ以上に沼で内容がとっても膨大になりそうだったので、残念ながら断念させていただきました。

ですので、今回は配線前に行う配線材の被覆の剥き方とハンダ付けのやり方についてお話したいと思います。

それではよろしくお願いいたします。

○ 配線材の被覆の剥き方

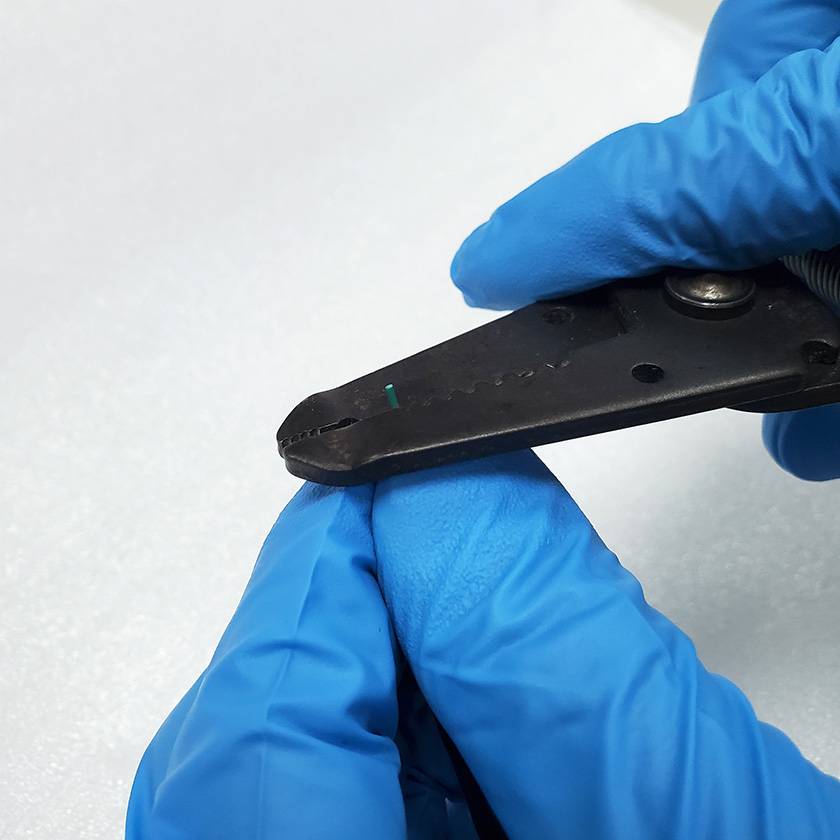

配線を行う前には、配線材の被覆を剥かなくてはなりません。それにはこちらの道具が必須となります。

こちらのワイヤーストリッパーという道具で被覆を剥く訳なのですが、ちゃんとした使い方をしないと配線材に傷をつけたり断線させたりしてしまいますので注意が必要です。

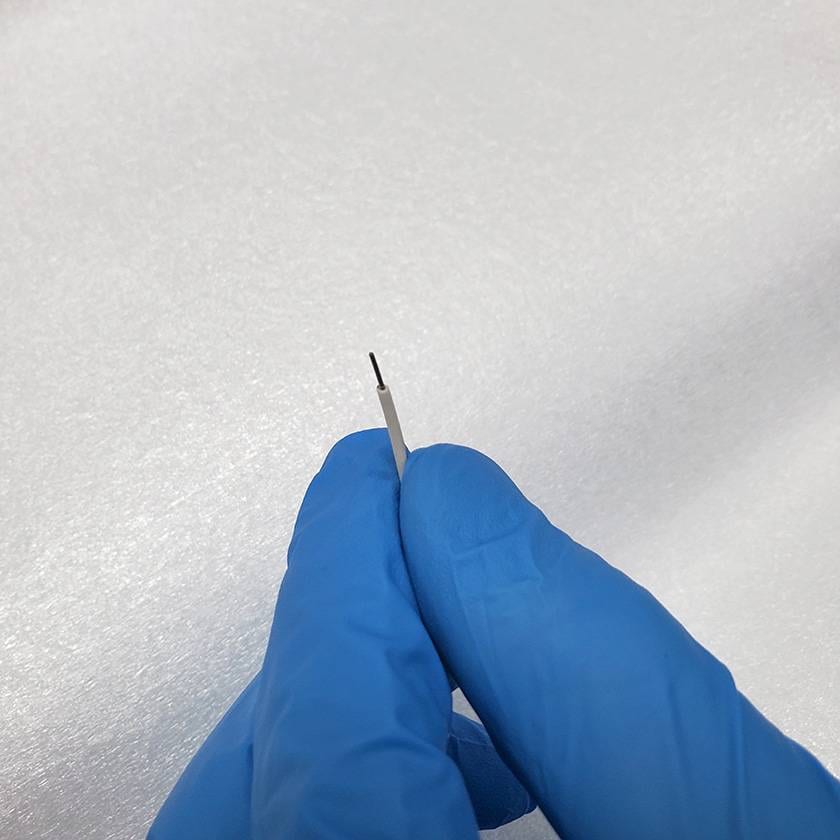

手始めに単線の被覆を剥いてみましょう

まずは芯線の直径と同じ径のワイヤーストリッパー部分で、配線材を噛みます。

この場合は0.5mm(一番小さい穴)ですね。

そのあとが大切です。

ワイヤーストリッパーの噛んだ径よりもう1つ大きな径の部分で、先ほど噛んだ被覆部分を引き抜きます。

この時に単線に対してまっすぐ引き抜いてください。

このまっすぐ引き抜くというのが当たり前のことですが、すごく大切なんです。

この時にストリッパーや配線材の角度が斜めになっていると、配線材の中身を傷つけたり撚線を中途半端に切断してしまったりする恐れがあるので気を付けてください。

上手くやるポイントとしては被覆を切る、剥く、の動作を分けて行う事です。

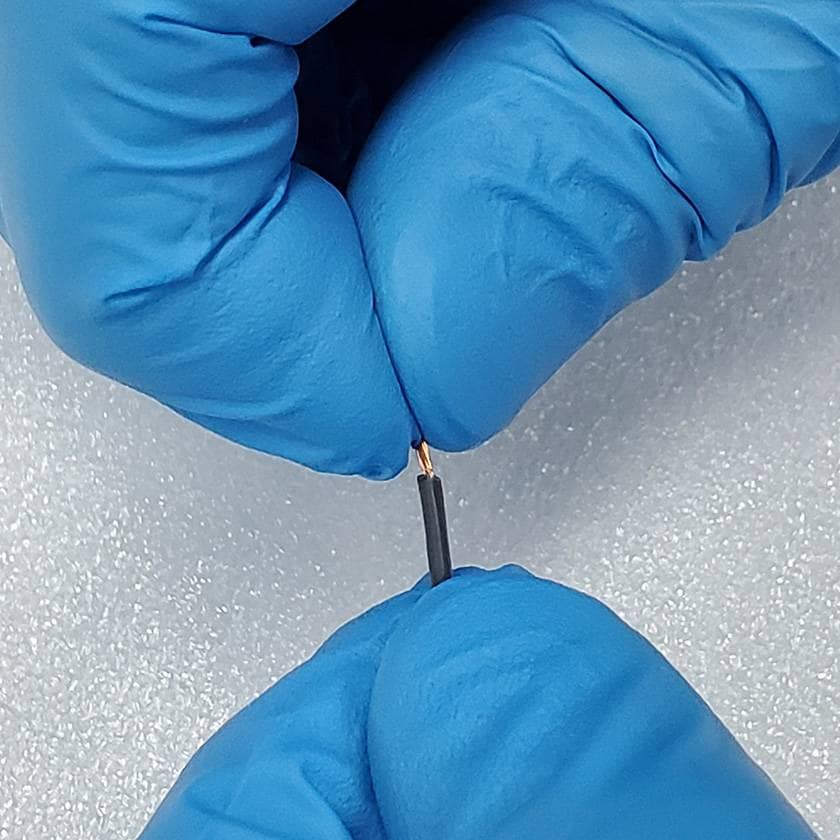

面倒くさがっていっぺんにやろうとすると、下の写真のように芯線が途中で切れてしまいます。

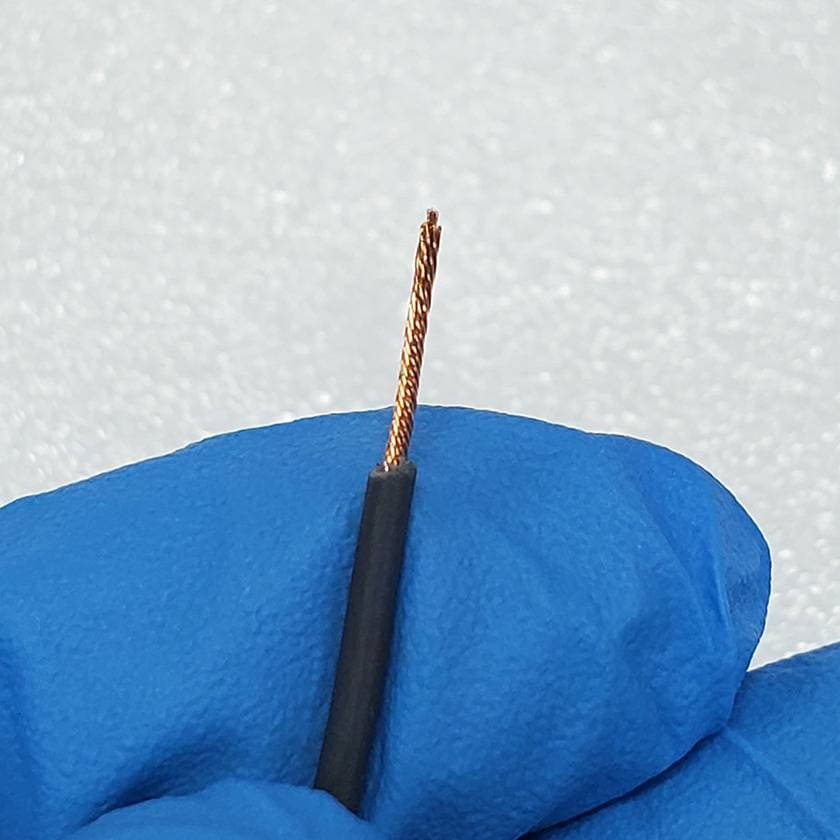

次に撚線の被覆を剥いていきましょう

先ほどと同じく芯線の直径と同じ径のストリッパー部分で配線材線を噛み、もう1つ大きな径の部分で皮膜部分をまっすぐ引き抜きます。

基本的には単線と同じなのですが、撚線は被覆を剥くと中身が細い線の束になっていますので、このままだとちょっと配線がしづらいです。

なので、より配線しやすいように後から指でクルクルと束ねて使用している方も多いかと思います。

で、この束ねる作業を上手くやればきれいに早くできますので、ちょっと紹介させていただきますね。

まずは芯線の直径と同じ径のストリッパー部分で、配線材線を噛みます。

次にそこを指でつまんでくるッと捻りながら被覆を剥くと、きれいに撚線を捻じり被覆を剥くことができます。

たったこれだけの事ですがやってみると意外と便利なので、これから配線に挑戦したいなと思っている方はぜひ試してみてください。

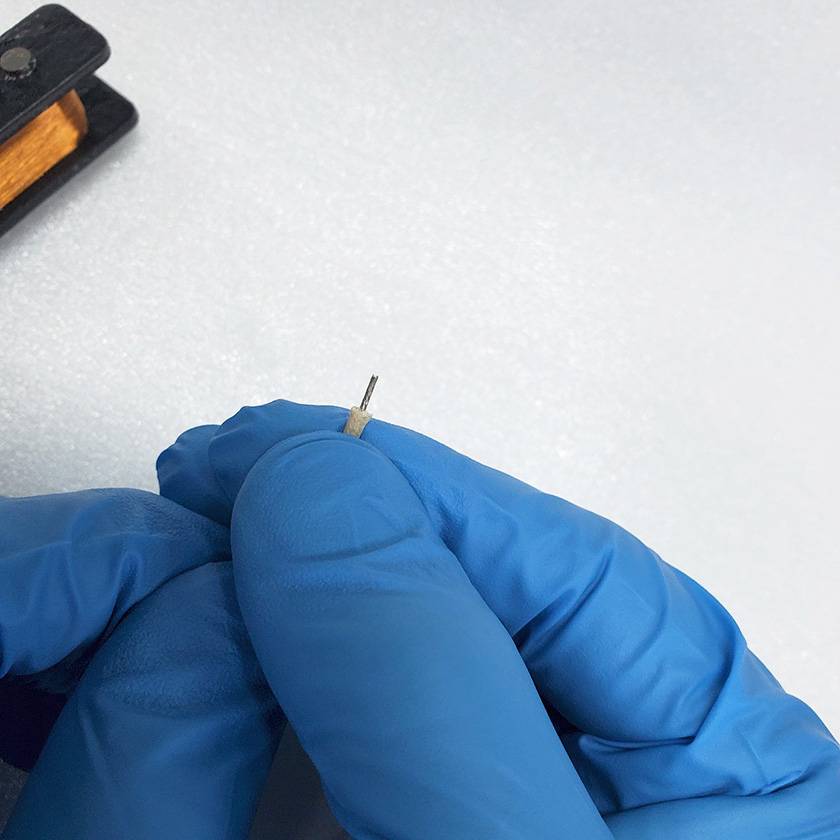

さて次はシングルコイルピックアップの配線材として多く用いられている布製の被覆についてです

こちらの注意点はビニールの被覆に比べ切断が難しいので、最初の被覆を噛む作業をしっかりと行って被覆の切断を確認できたら剥くってことくらいですね。

また、このタイプの配線材は被覆を切らなくてもにゅっと下に力を加えると芯線が出てきますので、その状態で配線を行ってもよいですね。

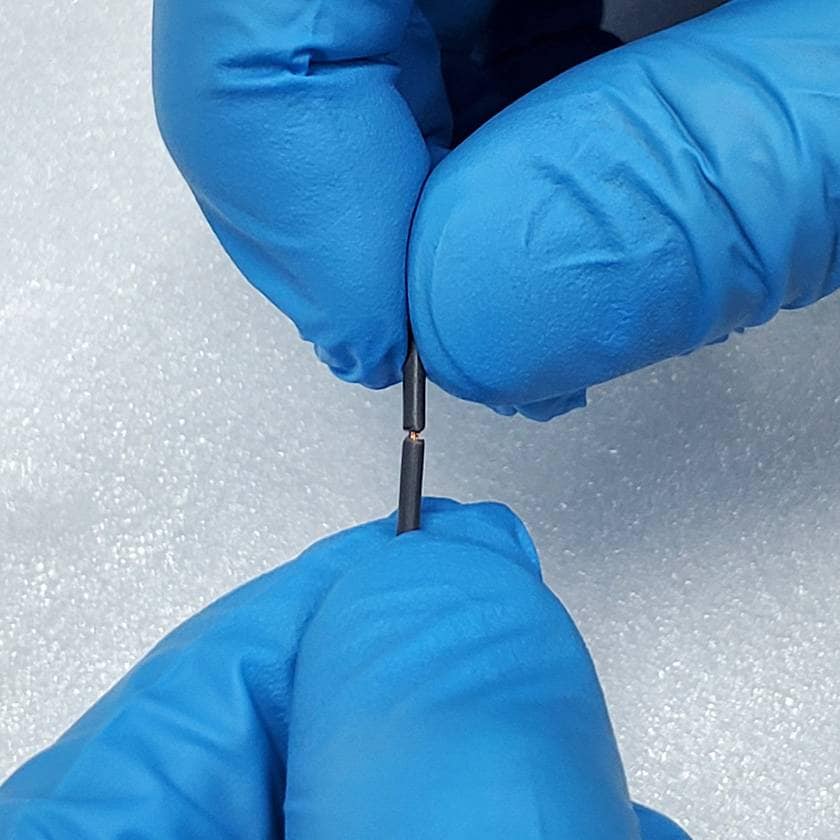

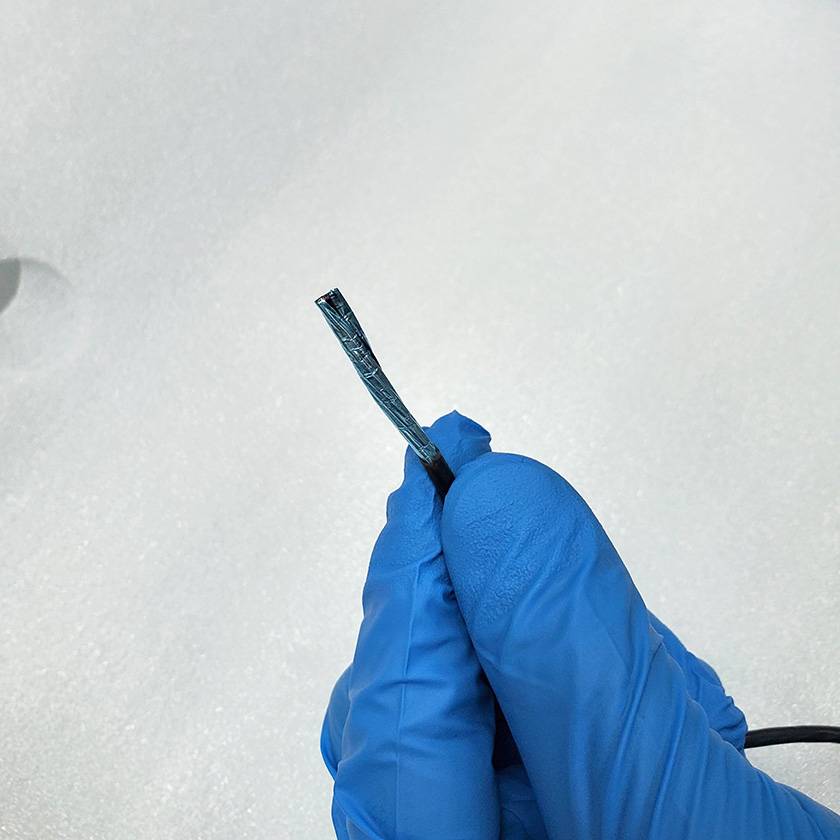

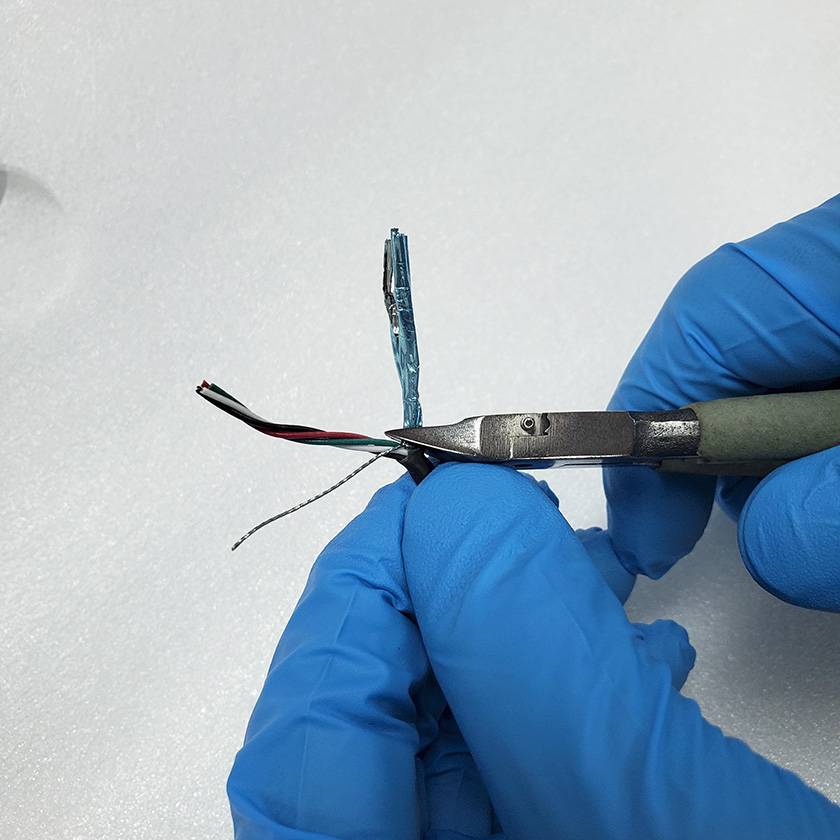

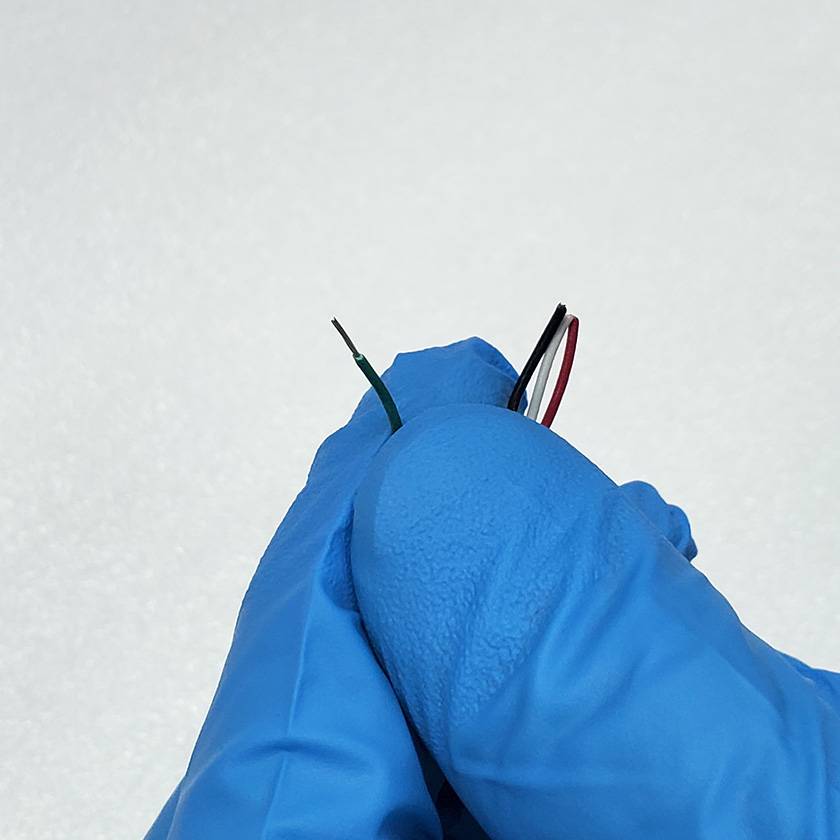

最後は4芯ハムバッカーの被覆の剥き方です

こちらの配線材はメーカーによって使っている素材や太さにバラつきがあるのですが、今回手元にSEYMOUR DUNCAN/SH-2があったのでの被覆を剥いてみます。

まずこちら太さが少々厄介で、2.9mmくらいあります。

私が長年愛用しておりますワイヤーストリッパーでは直径2mmまでしか対応しておりませんので、グイッと噛み込んでしまうと中の線まで切れてしまいます。

ですので、対応している径がこれより大きなワイヤーストリッパーを使用するのが望ましいです。

しかしながらこの2.9mm程度という径の大きさが少々厄介で、ぴったりサイズのハサミ形状のワイヤーストリッパーがあんまりないんですよ。

噛み具合の調節機能がついている少々ゴツめのワイヤーストリッパーもあるので、そちらを使っても良いと思いますが、私自身噛み具合の調節機能つきのモノを使用したことがないので、今回はハサミ形状のワイヤーストリッパーを使っていきます。

まず直径2mmのところで2~3回ほど噛む所を変えて甘噛みします。

グイッと噛むと中まで切れてしまうので、必ず甘噛みですよ。

そうしたら2mmのところで、いらない被覆をいい感じにつかんでまっすぐ引き抜いてください。

被覆を剥くと中にアルミの保護膜があるので、こちらはニッパーで切り取ってください。

そうすると4本の線が出てきますのでこちらは0.5mmで噛んで、もう1つ大きな径の部分で被覆を剥けば大丈夫です。

被覆の剥き方についておおかた説明ができましたので、次にハンダの付け方です。

といきたいところなのですが、今回もブログがいい感じの長さになってしまいましたので、ハンダの付け方についてはまた次のブログに書かせていただきたいと思います。

いかがでしたでしょうか。

ネットの記事などでピックアップの配線方法についてはよく書いてあるのですが、被覆の剥き方について書かれているのをあまり目にしたことがなかったので、ちょっと書かせていただきました。

これから配線に挑戦したいと思っている方の助けになることができれば幸いです。

また、今回は断念しましたが配線材の種類についても、今後書くことができたらなと思っております。

それではまたサウンドハウススタッフブログで会いましょう。

さよなら。

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップ交換大作戦!

ギターパーツの沼

ギターパーツの沼

ピックアップの種類

ピックアップの種類

ケーブルの選び方

ケーブルの選び方

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)