さて前回までの記事にて、非常にざっくりとDolby Atmosの概要と運用をご紹介しました。「そういうものなんだ〜」程度のご理解で構いません。興味を持っていただく、それが一番大事な時期だと思っております。

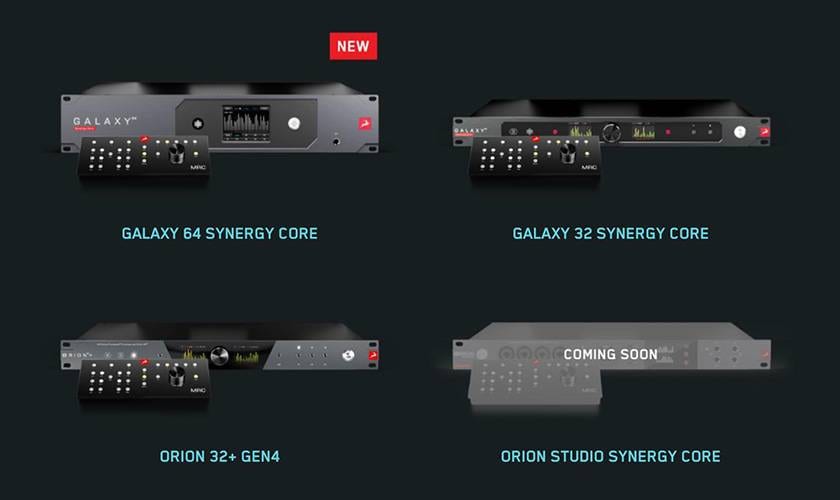

現在Galaxy 32、64、Orion 32 Gen4の3つのデバイスでDolby Atmosに対応しています。いずれOrion Studio SCでもアップデートで対応するようです。

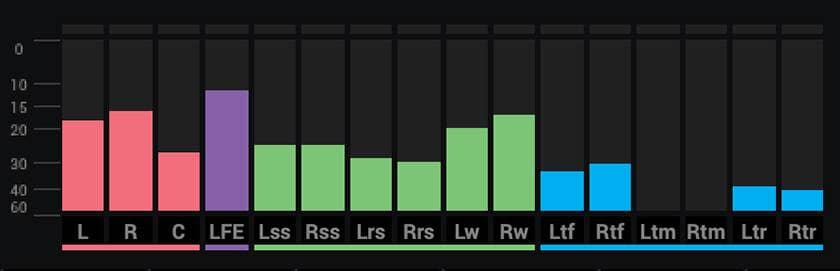

9.1.6のDolby Atmos制作で一番大変なことがスピーカーの音量制御やAlignment制御やLEF 設定です。

最大 16 個のスピーカーの信号を同時に制御する必要があります。じつはこれ、非常に大変なことです。

Antelope Audio のコントロールパネルには FPGA を利用した Surround System 対応の機能が実装されています。

01 柔軟なコントロールパネル

Antelope Audio 製品を利用している方にとってはおなじみとなりました、シグナルルーティングを自由自在に構築出来るコントロールパネルがあります。

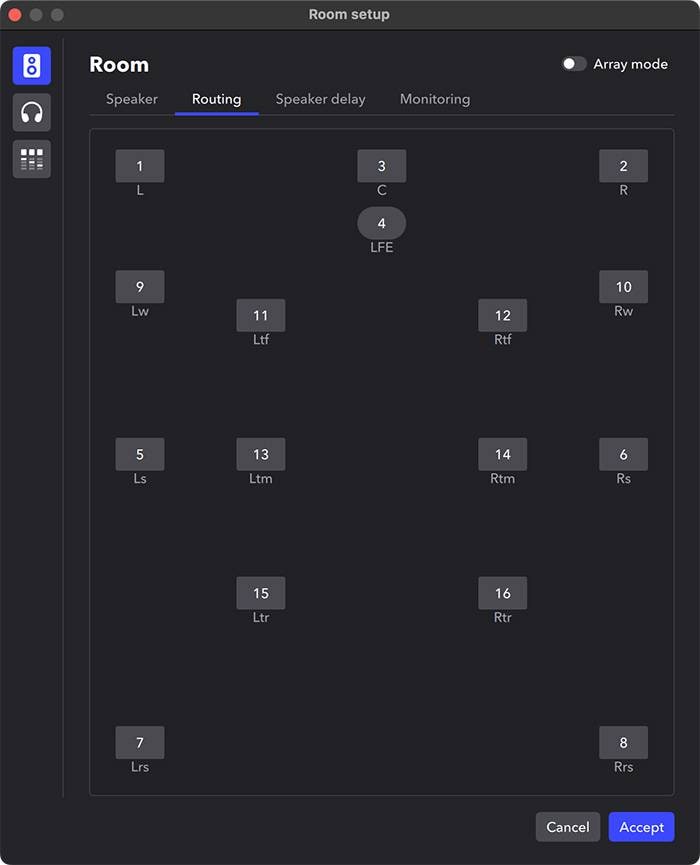

コントロールパネルから複雑なルーティングが可能なので、スピーカーのラベル配置もじつは自由に設定できます。(この配置については未だ確たる規定がありませんが、FilmとDolbyの暫定的な標準化があります。)

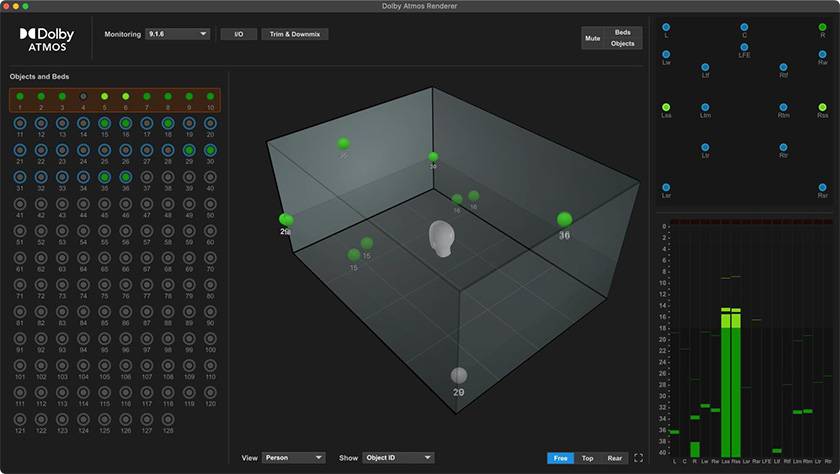

上記の画像はCore Audio経由でDolby Atmos Rendererを動かしてLine Outs 1-16chから各スピーカーにアナログ出力をしている図になります。

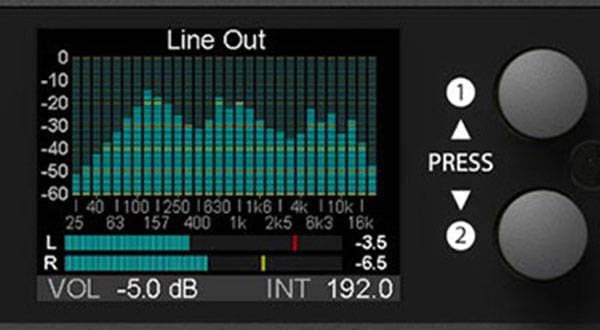

Antelope Audioのルーティングマトリックスは自由度が非常に高いです。そのため、Surroundの出力信号をDanteにもMADIにも出力することができるので、スピーカーをすべてデジタル入力で動作させたい場合でも完全にVolumeを制御することができます。

これはでかい。現状、デジタル出力のレベルを任意で物理ノブ(コントロールノブ) で操作できるデバイスはなかなか存在しないため、このデジタル出力前にレベルをコントロールノブにて任意で調整できるのは個人的にはとっても嬉しいです。

このルーティングの機能については実務業務的には非常に最重要な役割を果たしますが、スタジオでの勤務経験が無い方にとっては、このルーティングについて、なかなか実用性や有用性の理解が難しいものですので、ぜひAntelope Audioのコントロールパネルの紹介動画を見て、その汎用性や応用性を理解していただければと思います。

02 Dolby Atmos向けの機能

コントロールパネルやデバイスのコントロールノブからスピーカーの音量調整も可能ですが、Antelope AudioではMRCという専用のコントローラーを発売しています。

MRCという専用コントローラー

そして、サラウンドシステムを鳴らす時には特にSpeaker ManagementやBass Managementが必要不可欠になります。そのためLEF(sub woofer) のためのミキサー調整が可能です。また複数のスピーカーの発声タイミングのズレを調整するためにDelay調整も必須になります。

各チャンネルのHPFとLPFの調整ができ、各チャンネルでフィルター処理された信号がLFE(sub woofer)に出力されるため、面倒な設定は入りません。部屋によってはBass Managementが大変な場合でもLEFへ信号を渡すことを調整すればルームアコースティックの問題も解決ヘ向かいます。

こういった大変な調整が必要な場合があります。しかし、最近だとTrinovという音場補正のハードウェアなどがあり、非常に高価ですがDolby Atmosに対応した補正が可能になっています。

Antelope Audio製品ではコントロールパネル上で同様の音場補正がマニュアルで調整可能です。Antelope Audioでも、いずれ半自動の調整ができるようになればいいな、と願っています。

Dolby AtmosのExternal Rendererではスピーカーマネジメントの調整ができるので併用して利用することもできます。

外部レンダラーであれば EQ も可能でディレイ調整もできます。

03 スピーカーマネジメント (音場補正)

スピーカーマネジメントは現在ではかなりホットなトレンドとなっており、従来の2chの環境でも、プロの方もハードやソフトで調整している方がほとんどだと思います。

最近ではIK MultimediaがARC Studioというハードウェア製品を市場に投入したり、サラウンドからドルビーアトモスシステムまでに対応したSoundID Referenceという音場補正ソフトもあります。これらは非常に安価(従来に比べて1/20程)で導入できるものであり、最近の制作事情では必須とは言いませんが、非常に多くのクリエイターが利用しています。

最近はスピーカー側にも音場補正の機能が付いていますので、それとの併用ももちろん可能です。

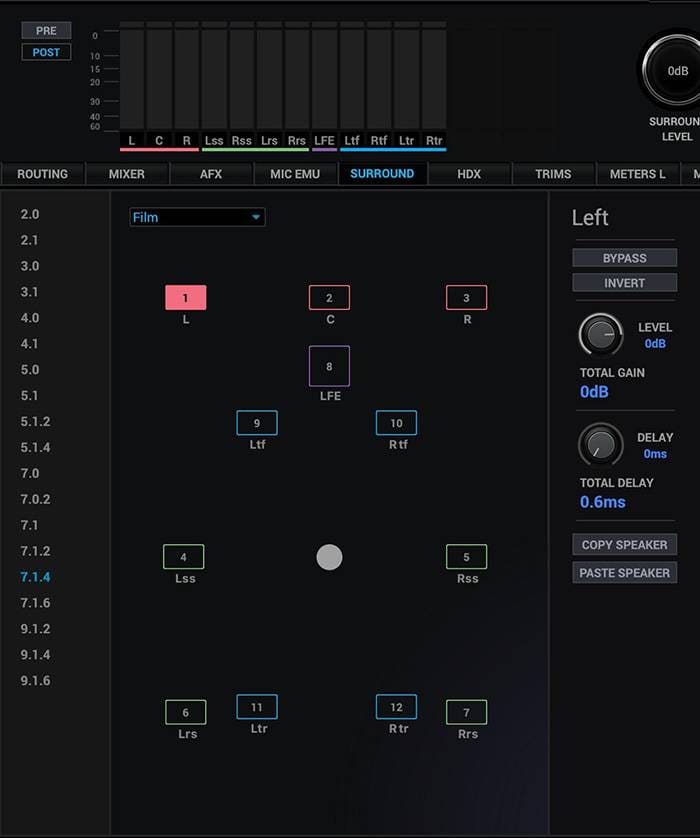

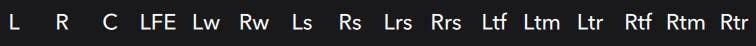

Antelope Audioのコントロールパネル上には豊富なプリセットが標準で入っており、2.0 の配置から 9.1.6 の配置まで網羅しているので、どんなスタジオにも対応できます。

これは 7.1.4 の配置プリセットです。FilmとSMPTEの配列を切り替えることができます。

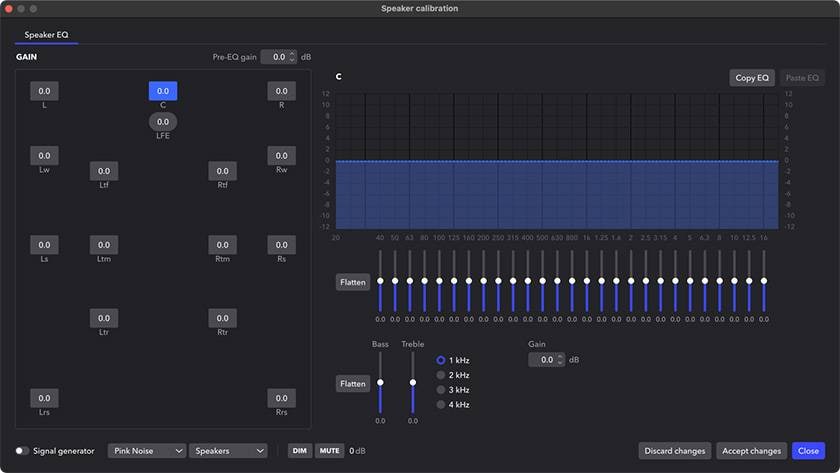

スピーカーはそれぞれに補正EQを利用することができます。2chでも利用できるため、通常のステレオミックスのときにも利用できます。これは便利ですね。2chでもモニター調整がFPGA上のリアルタイム計算で行えるのです。

以下の画像はあくまでも一例となりますが、出力レベル調整(-0.2dB) とディレイ調整(0.4ms)、そして補正EQをしています。EQ補正はなんと 16 バンドが設定でき、以下の画像ではLow-Endの補正とHigh-Endの補正を行っています。

TOTAL DELAYはシステム全体の計算に利用される遅延時間で、遅延を設定しないと 0.6msとなっています。これは他社の追従を許さない非常に高速な処理時間となっています。通常のスピーカーマネジメントのハードウェアやソフトウェアは環境にもよりますが20ms以上は確実に必要で、最近のDSP関連製品でも10msなどが待ち時間として必要です。これは通常の2chスピーカーにも適応できるので、かなりありがたいものです。

Dolby Atmos Musicの補正には遵守事項があるので、それに準ずることは強く推奨いたします。じつは以下のようなターゲットカーブが規定されています。

長くなるので詳細な解説は省きますが、ご興味がある方はDolby Atmos Musicの規定概要についてPartnership Teamから講義を受けるなどを推奨いたします。

04 ベースマネジメント

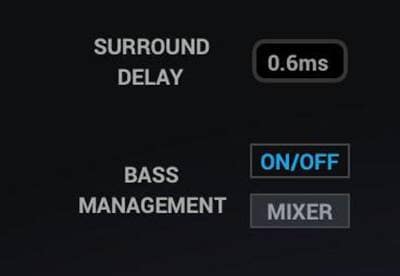

また、Surroundセクションの以下のボタンからBass Managementが利用できます。

このBASS MANAGEMENTのON/OFFのボタンを有効にするとLFEの詳細設定が利用可能な MIXER ボタンも有効になります。

有効にすると補正 EQ に新たな表示が増えます。

紫色のローパスフィルターと黄色のハイパスフィルターが追加で表示されます。

これがLFEのBass Management用のフィルター設定の表示になります。これを設定するには BASS MANAGEMENT の MIXER 画面を利用します。

以下の画像は Bass Management のミキサー画面です。

上段がHigh-Pass Filterで下の段がLow-Pass Filterの設定となり、Low-Pass Filterを通過した信号レベルが下のFaderに表示されます。上段がHigh-Passになるので、サブウーファーでは鳴らない周波数を指定します。通常のスピーカーが発声する音の周波数レンジをフィルターで設定するんですね。

下段はLow-Passで、サブウーファーで鳴る周波数を表します。サブウーファー本体についているフィルター設定やスピーカー側についているBass Management設定と基本は変わりません。

これを利用すれば、2chのミックスにおいてもベースマネジメントがデバイス上で調整できるので、非常に手軽にかつ微調整が非常に簡単に利用できます。もちろん、LFEの信号にはDelay調整ができますので、非常に高度な2.1chや2.2chの環境を構築することもできます。

メーター上でLFEが振れています。これで如何なる環境に於いてもローエンド調整が可能です。

以下は超業務的なお話や意見なので流し読みでかまいせん。

現在Dolby AtmosではLFE(サブウーファー) のチャンネルを直接利用できるLFEフィードを推奨していません。これは運用方法の話に関連することで、以下でDolbyが解説しています。

How Should I Route LFE in a Dolby Atmos Music Mix?

また込み入った制作の話のさらに余談になりますが、チャンネルベースで制作された2Mixやサラウンド元素材をBedsのチャンネルバスに送り、そのBedsの信号がさらにObjectsチャンネルに送られ、任意のPan配置で鳴らすというようなことが制作現場ではあります。

つまりチャンネルベースにおいてLFEが物理的に存在しなくなるので(11-128 のObjectsにはLFEという概念がない)LFEのチャンネルを鳴らすのは環境側の設備や設定に依存することになります。

つまりはバイノーラル再生時の違和感の回避や過度なLFE設定に関連する調整のし過ぎなどの回避に繋がったりします。

05 Pro Tools は内部レンダラーが実装

Pro Tools StudioとUltimateではDolby Atmos Rendererが内部実装されました。

そのため、追加費用を支払うことなく、ヘッドフォンさえあればImmersive Audioの制作を始められるようになりました。

ぜひ、プロの方もアマチュアの皆さんもこの機会にImmersive Audioに触れてみましょう。Pro Toolsには「Stratosphere Dolby Atmos Demo」というデモセッションが付属しますので、デモセッションをぜひ開いてみましょう。

Pro Tools StudioかUltimateユーザーは誰でも Immersive 制作をすぐに体験することができます。そしてヘッドフォンのバイノーラルでは限界を感じていただいた方は、思い切ってスピーカーとDolby Atmos対応のAntelope Audioデバイス製品を利用してみてください。

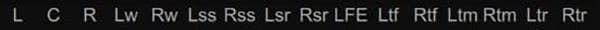

上級者向けのお話になりますが、まだ標準化はされていませんがSMPTE が暫定的に定義しているチャンネル割当とDolby Atmos Internal Rendererが定義しているチャンネル割当が異なるという状況がいまだ見られます。

Pro ToolsはSMPTEとFilmが暫定的に定義している配列を採用していますが、Dolby Atmos Interna Rendererはそれに準拠していません。

上記がInternal Rendererのラベル配置、CとLFEがFilm基準になっています。

Pro ToolsではDolby(SMPTE)とFilmの配列を選択できます。しかし、Internal RendererはFilm配列を採用しており、変更できません。

Antelope AudioのSurroundではDolby(SMPTE)の配列を採用しています。チャンネル数によってはFilm配列も選択できます。

Dolby Atmos External RendererはDolby(SMPTE)の配列になっています。

これらの配置は外部レンダラーでは調整できますが、現状では内部レンダラーにオプションはありません。

外部レンダラーではスピーカーの配列も調整できます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

自宅スタジオの作り方

自宅スタジオの作り方

ANTELOPE AUDIO 特集

ANTELOPE AUDIO 特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材