~オルガンの歴史~

オルガンの歴史は古く紀元前約300年にさかのぼります。ギリシャ語で道具・器官という意味を持つ"οργανον"(オルガノン)が名前の由来といわれ、当時は水の力で空気を送り込む水オルガンや、今でもよく知られるパイプオルガンを指すものでした。

Pipe organ, CC-BY 2.5 (Wikipediaより引用)

これらの楽器は押した鍵盤と対する特定のパイプに空気を流しこむことにより音が鳴る機構で、こうした演奏をするための組織的機構を指しオルガンと呼ばれました。

パイプには一定の空気を流しこむしかないため強弱などはありませんが、古くから伝わる教会音楽など強弱ではなく音の足し引きで演奏する曲で多用されました。

その後、鞴(ふいご)を自らの手や足で操作し空気を送る仕組みが開発され、ひと昔前には小学校の教室でもよく見かけた、足でペダルを踏み、音を出すタイプのオルガンであるリードオルガンとして変貌を遂げました。

Kinjyou organ, CC-BY 3.0 (Wikipediaより引用)

後に電子オルガンと呼ばれる現在主流のオルガンをハモンド社が開発。これが現在でもその名で親しまれるハモンドオルガンとなります。

■ パイプオルガンやリードオルガンの発音方式

例としては木管楽器のようなものが各鍵盤についていると想像するとわかりやすいかと思います。パイプオルガンは外から空気を送り込むこと、リードオルガンは足元のペダルを踏み空気を送り込むことにより弾いた鍵盤に連動する音を鳴らすことができるのです。

■ 電子オルガン、ハモンドオルガンとは

日本で現在電子オルガンというとHAMMOND、NORD、ROLAND、バイカウント、エレクトーンなどがあります。

これらはすべて後述するドローバーという機構による変調を行うオルガン楽器です。

オルガン楽器といえば、誰もが知る2段の鍵盤と足元の鍵盤の3か所で弾く製品が主流な形のものが多く、総称してハモンドオルガンと呼ぶ人も多いかと思います。

その由来は1930年代にHAMMOND社の創設者ローレンス・ハモンドがパイプオルガンをもとに開発した形で、現代でもこの伝統的な見た目を変わらず各社が使用していることに由来しています。

ゆえにパイプオルガンと電子オルガンには類似する要素が多いのです。

これら2種のオルガン、実はタイトルの通りシンセサイザーの一種としてカテゴライズされます。

そもそもシンセサイザーとは、電気など何らかの要素を使い、音が変調される楽器の総称です。

シンセサイザーの変調方式としては、FM方式、減算方式などありますが、実はすべて数学的な計算によるものとなります。

FM方式は掛け算、減算方式は引き算による変調が行われていることを指します。(シンセサイザーの原理についてはまた後日別のブログで紹介させていただきます)

ではオルガンは何のシンセサイザーなのかというと、倍音加算方式(足し算の計算法)なのです。

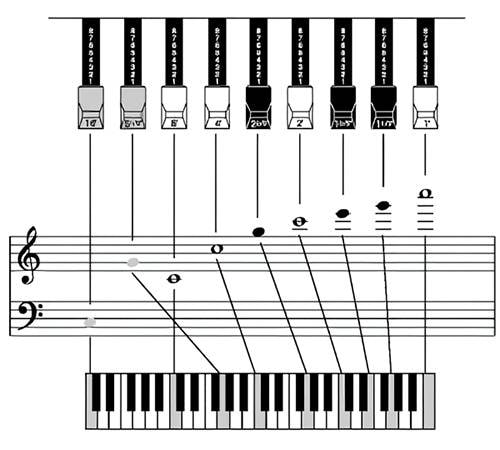

オルガンには、どの種類の物にも必ずドローバーまたは、音箱と呼ばれる引き出しにノブやスイッチがついています。

Pipe organ, public (Wikipediaより引用)

■ ドローバーとは

ドローバーとはその名の通り引き出したり押し込んだりすることができるバーです。

一般的に1段の鍵盤に対し9本のドローバーが備えられていることが多く、これらを操作することにより倍音を加算することができます。

倍音とは、管楽器やバイオリンなど弦楽器、ピアノなどアコースティックな楽器を演奏した際、鳴らした音以外に自然と聞こえてくる共鳴しているような他の音階の音です。

ピアノやトランペットなど倍音が多く含まれる楽器ほど華やかな音に聞こえる印象を得ることができます。

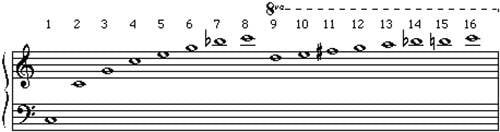

倍音, CC-BY 3.0 (Wikipediaより引用)

上記が倍音の表です。

1の音を鳴らしたとします。

第1倍音は同音、第2倍音は1個高い同じ音、いわゆるオクターヴの音、第3倍音からは少しずつ細かくなります。

ドローバーはこの倍音を操作するのです。

少し調子が変わりますが、こちらは第2倍音の音を押した場合左から1、3、2、4、6、8、10、12、16と倍音を加算します。

これらにより、前述の通り音を華やかにさせる効果があるだけでなく、他の倍音楽器などを模した音色を出すことができます。

1950年以降では特にジャズやブルース、ロック、ポップスでも多様化され様々な楽器に使われるほか、キーボードでも主流の音色の一つとして多用されました。

この頃から、これらの電子オルガンを使用する際に主流化したスタイルが、レスリースピーカーを使用した奏法です。

レスリースピーカーは打鍵の力で音の強弱や抑揚をつけられないオルガンに対し抑揚を与える活気的な技術として、その後の音楽界でオルガンとセットで使われていきました。

■ レスリースピーカーとは

ホーンローター(高音を鳴らすスピーカーツイーターのようなもの)とロワーローター(低音を鳴らすスピーカーウーハーのようなもの)と呼ばれる2種類のスピーカー口が可変式のモーターにより、回転することによってドップラー効果を生み、独特な揺らぎのあるサウンドを発生させます。また、速度を変化させることにより、低音あるいは高音が強調された印象を与えることができ、スピーカーでオルガンを単体で使用するのとはまた違った効果を得ることができます。

次回は実際にサウンドハウスの販売している2種類のオルガンの特徴などを中心にご紹介していきたいと思います。

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

各メーカーの鍵盤比較

各メーカーの鍵盤比較

まずは弾いてみよう!楽譜の読み方

まずは弾いてみよう!楽譜の読み方

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座