■ 出口は見えず。ポリフォニックアナログシンセサイザーの迷宮

前回に続き、私が購入したポリフォニック アナログ系シンセサイザーレビューパートⅡです。 私のアナログポリフォニックシンゼサイザー購入歴はコルグのポリシックスから始まるのは前回書いた通りです。 その後、ローランドのジュピター6、オーバーハイムXpanderなど、行き着く果ての見えない迷宮をさまよいました。

ポリシンセの音に関しては当時、プログレシブロックファンだった私は分厚い音を求めていました。この「分厚い音」というのが曲者でした。このあたりから迷宮に紛れ込んでしまったのです。

■ 分厚い音を求めての迷宮へ

ポリシックス購入後、私はもう少し高価なローランドのジュピター6を購入しました。ジュピター6はジュピター8の8音ポリフォニックから2音削った6音ポリフォニックのシンセサイザーです。ジュピター8の価格は98万円。2音減っただけなのにジュピター6の価格は49万円。ジュピター8の半額です。しかもMIDI仕様。ハイスペックです。私は直ぐに購入しました。しかし、ジュピター6も自分のイメージした音とは違っていました。

ジュピター6も分厚いというよりも、サラっとした軽めの音がするポリシンセでした。当然、私はこのジュピターの音にも納得することができませんでした。当時、私はローランドのモノシンセSH-5を所有。SH-5の音はそれなりに太く、 SH-5の音が和音になることをイメージしていました。しかし見事に外れました。

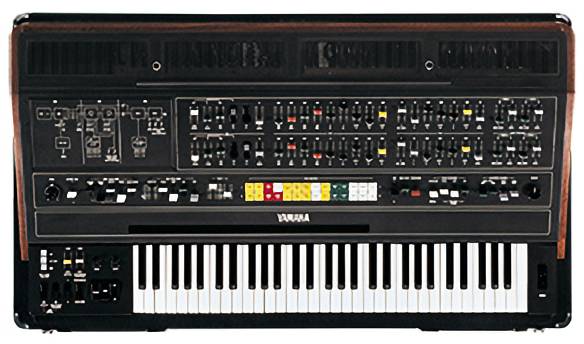

今考えればおかしな話ではあるものの、人間の音楽的ルーツの問題ですので仕方がありません。私のポリシンセの理想像はヤマハのCS-80だったからです。

Roland Jupiter 6, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

後継モデル : ROLAND ( ローランド ) / JUPITER-X

■ 果てしない分厚い音への迷路

私がポリフォニックシンセサイザーに求めていた「音の太さ」は今となってはある種の幻想だったことを理解しています。考えてみればミニモーグの様な太い音を8音ポリで出されたら、その音の塊が楽曲にフィットするとは思えません。1970年代のプログレシブロックの中でそんな音の存在は「あり」だったかも知れませんが、他の楽曲にそれが当てはまるかと言えば、その答えは「NO」でしょう。

1音でも強烈な存在感のあるミニモーグの音が複数あったならば、その音がアンサンブルに適切かどうかは疑問です。

問題は楽曲の聴感上、どの様に聴こえるのかが重要なのです。そういう意味ではコルグもローランドもその辺りを踏まえたうえで製品を作っている筈です。

しかし私が入ったアナログポリフォニックシンセサイザーの迷宮はこの後も続くことになります。

■ 私の求めた音はオーバーハイムやヤマハCS-80 の音

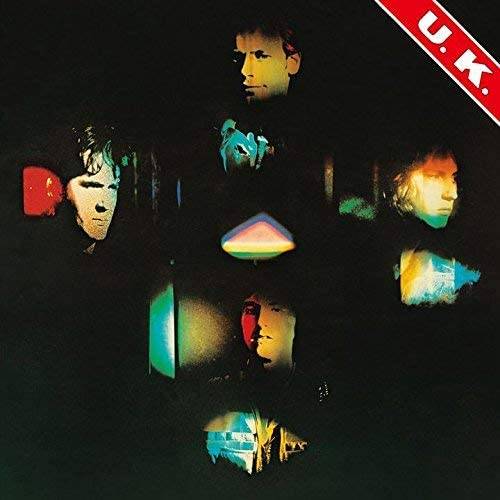

私のポリシンセの基準は英国のプログレシブロックバンド「UK」でエディ・ジョブソンの弾くヤマハCS-80 の分厚い音でした。

「UK」のフォーストアルバム、B面頭の「アラスカ」という楽曲のあの音…。

実際のライブで聴いたエディ・ジョブソン操るCS-80 による「アラスカ」は1台のポリフォニックシンセサイザーで出しているとは思えない程の強力な音でした。

また、TOTOのファーストアルバムのトラック「愛する君に」でもスティーブ・ポーカロがヤマハのCS-80でブラス系のソロを分厚い音で弾いています。この音は「TOTOホーン」として知られるようになりました。この後出てくるオーバーハイムXpanderにも一番最初のプリセット音が「TOTO HORN」です。当然、TOTOのライブでもスティーブはCS-80のこの音でソロをひいていました。

私のポリシンセの評価はこのブラス音が基準となりました。

UK / 『憂国の四士』

ヤマハ CS-80

もう一つの基準はオーバーハイムのポリシンセ、OB-X。リー・リトナーのアルバム 「RIT」のナンバー、「MR.ブリーフケース」。」オーバーハイムシンセがイントロで奏でるブラス音。太くて粘りのある音は素晴らしく、もう1つの憧れでした。

■ ジュピターからオーバーハイムへ

そんな厚い音への希求は収まることはなく、ついにオーバーハイムに食指が伸びることになります。

実際にはオーバーハイムXpanderの前にオーバーハイムのマトリックス6(298,000円)というオシレーター(発信機)がVCO(ボルテージ・コントロール・オシレーター)ではなく、DCO(デジタル・コントロール・オシレーター)を装備した廉価版のポリシンセを所有していました。DCOはVCOに比べ若干の音の薄さはあるものの素晴らしいシンセでした。ただし、音色等をエディットする場合、本体に機能別のツマミがなく、エディットするカテゴリーを呼び出し、そこから値を入力するというヤマハDX7的な仕様だった為、膨大なエディット時間が掛かりました。どちらかと言えばプリセット的要素が強いポリシンセでした。

私は1984年にシンセサイザーのTV番組を制作しました。当時、浜松の鈴木楽器さんがオーバーハイムシンセの代理店をされており、オーバーハイムのXpanderとMATRIX-12などを販売していました。Xpanderは 64万8000円と高価でした。TOTOのライブ会場ではスティーブ・ポーカロの後方に3-4台がセットアップされていた憧れのアナログシンセです。このシンセを鈴木楽器さんの好意により安価で購入させていただきました。

オーバーハイムのXpanderは6音ポリのMIDI音源で鍵盤は付いていません。このXpanderの音は素晴らしく厚みも十分でした。

音の存在感が半端なく、粘りのある音がしました。このシンセサイザーは私が購入したアナログポリフォニックシンセサイザーの中で最高峰となりました。

Oberheim Xpander, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

問題はこのシンセに鍵盤が付いていない事でした。個人的に鍵盤がないと何故か楽器としての愛着が持てないのです。素晴らしい音なのですか…。それに加えスタジオに行く場合にはもう1台、MIDIタイプのシンセサイザーを持っていく必要がありました。

私は当時ヤマハDX7ⅡとローランドD-50もしくはコルグのWavestationをスタジオに持っていきました。そこにこのXpanderが加わるとセッティングにも時間が掛かり、そこにデジタル・リバーブやディレイ、ミキサーが入った3Uのラックマウントも加わります。シンセサイザーは本体だけでなくケースに入れていたので、とても重く、その辺りがネックになりました(特にXpanderのフライトケースは激重!)。

雨が降った日は地獄でした(笑)。

私の入ったアナログポリフォニックシンセサイザーの迷宮は新たな局面に入ることになったのです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

超オススメのフレーズ道場 キーボード

超オススメのフレーズ道場 キーボード

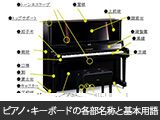

ピアノ・キーボードの各部名称

ピアノ・キーボードの各部名称

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座