オーディオ機器の仕様を読んでいると、「バランス入力」「バランス出力」という言葉を目にします。

簡単に言うと、バランス信号を使うと、ノイズの影響を最小限にして長いケーブル配線でも弱い信号を伝送できます。

ホームスタジオで短いケーブルを使用する場合にはアンバランス配線も可能ですが(エレキギターはアンバランス配線によりアンプに接続されます)、ステージ機材からFOHミキサーへ、あるいはスタジオマイクからオーディオインターフェースへ信号を送る場合には避けるべきです。

ノイズのリスクは常にありますが、最も一般的な原因は電磁妨害(EMI)です。干渉が無線周波数で発生する場合、一般的にRFIと略称されます。

バランス配線は、特にEMIを低減または除去するように設計されています。

電磁波の干渉

電磁波がケーブルを通過するとき、ケーブル内部に対応する電界を発生させます。これは不要なノイズ信号として聴こえます。配線によっては、このノイズを分離して除去できるようになっていますが、バランス配線を使用するとノイズを信号的に除去できます。

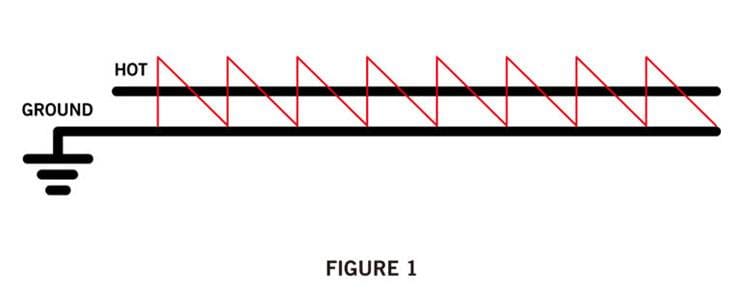

図1は典型的なアンバランスケーブルと、それを通るオーディオ信号を示しています。信号は、「ホット」と「グランド」の間で変化する電圧です。

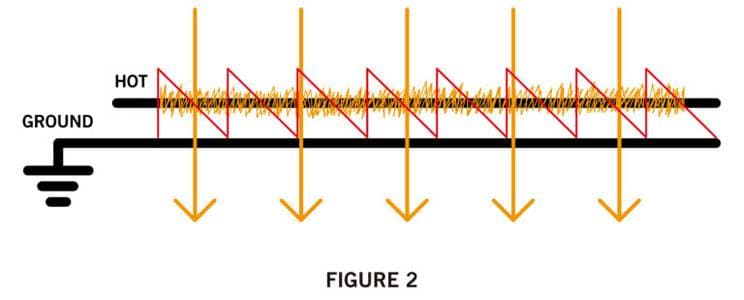

図2は、電源アダプターによって発生した浮遊電磁界がケーブルを通過し、ノイズが発生しています。

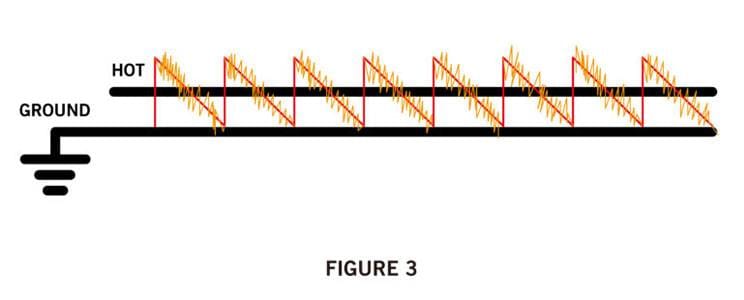

図3は、浮遊磁場がノコギリ波信号と相互作用するとどうなるかを示したもので、出力信号がノイズに汚染されます。ケーブルの引き回しを短くすれば、このような干渉は抑えられますが、ギタリストであれば、立ち位置によってアンプから奇妙なハム音が聞こえるのを経験的に知っているはずです。

調整したバランス信号

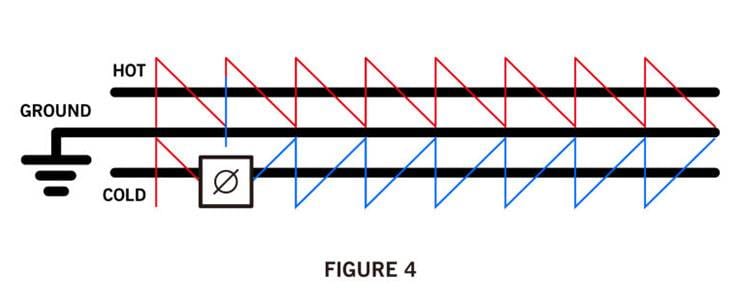

図4は、バランス型オーディオケーブルです。2本の導体ではなく、3本の導体(ホット、グランド、コールド)を持っています。コールド信号はホット信号と同じものですが、電線に送る前に反転されています。

「バランス」という言葉は、ケーブルの両端が等しいインピーダンスを持つことに由来します。つまり、ホット側とコールド側の信号の振幅が全く同じになります。

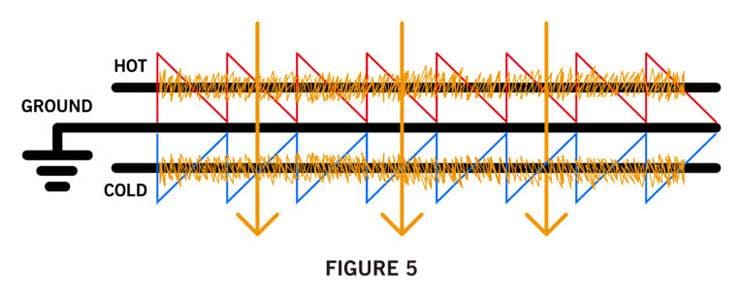

図5は、ノコギリ波(ホット)とその反転波(コールド)がケーブルを伝わり、2本の導体が迷走電磁界の影響を受けています。

ノイズが両方のケーブルで同様に入ります。これは、ケーブル内でホットとコールドを密着させているためで、EMIは両方に等しく影響を与えます。

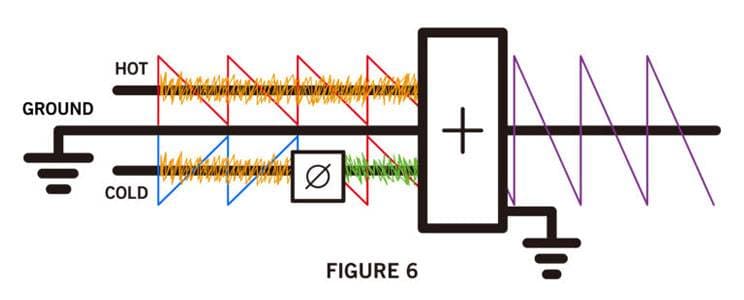

ホットシグナルとコールドシグナルはライン上を流れていきます。そして、信号がバランス入力に到達すると、コールド側の信号を再び反転させ、ノイズも反転してホットシグナルに加えられます。図6参照)すると、ホットシグナルとコールドシグナルが加算され、信号は2倍の強さになり、ホットとコールドの2つのノイズ成分は互いに打ち消し合うのです。

バランスオーディオ接続の場所

メーカーが接続をバランスまたはアンバランスにするのは、様々な理由があります。例えば、Samson MixPadミキサーにはバランスとアンバランスの両方の入出力があります。MediaOne M30パワードスタジオモニターにはアンバランス入力があり、MD1 Pro、MDA1、MCD2 Pro などのダイレクトボックスはアンバランス入力とバランス出力があります。(ダイレクトボックスはオーディオ信号をバランス出力にするだけでなく、ハイインピーダンスの信号をローインピーダンスに変換させる重要な役割を担っています。)

プラグ、ピンを知る

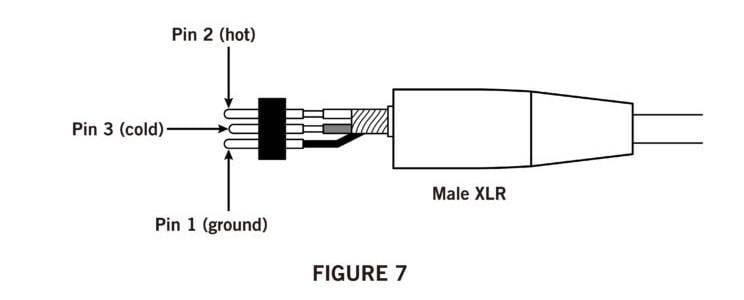

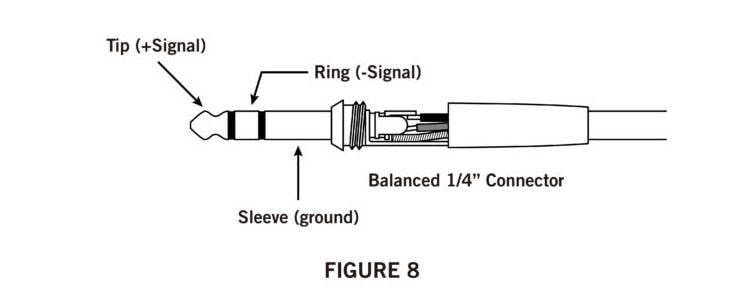

コネクタの接点が3つあるプラグが必ずしもバランスケーブルではありません。例えば、TRSフォン・ケーブルでステレオシグナルを受け取り、左右の2chをアンバランスで接続する場合があります。しかし、XLRマイクケーブルやTRS-TRSフォンケーブルは、バランスオーディオを伝送を想定しています。図7と8に、配線例を掲げました。

最後に、バランスXLR接続のオーディオ機器のごく初期には、3つのピンのうちどれをホット、コールドにするかの論争がありました。現在では、ほとんどの機器が2番ピンをホット、3番ピンをコールドとしていますが、昔は3番ピンをホットにしているメーカーもあったので、ビンテージ機材を扱う際には、事前に確認することを推奨します。バランス・オーディオは、ノイズを混入させず、信号を目的地に届ける便利な方法です。

この記事はSAMSONによるWhat is Balanced Audio?の翻訳です。

SAMSON特集

SAMSON特集

SAMSON PAスピーカー特集

SAMSON PAスピーカー特集

SAMSON 簡易PA比較表

SAMSON 簡易PA比較表