みなさん、マンドリンという楽器をご存知でしょうか?

マンドリンは17世紀にイタリアで生まれた楽器。弦をはじいて音を出す撥弦楽器に分類されます。

では、現在マンドリン愛好者人口が一番多い国はどこだと思いますか?

なんと、日本だと言われています。発祥の地であるイタリアをも上回っているとは、かなり意外なことではないでしょうか。地域差はあれども、学校の部活・サークルや社会人団体など、マンドリンを演奏する団体は国内にたくさんあります。

とはいえ、マンドリンを知らない方や、珍しい楽器だと思っている方がまだまだ多いように思います。マンドリルやマンダリン、マリンバと混同されることもよくあります。学園祭で、実行委員が作った看板に「ギター・マンドリル部」と書かれてしまったこともありました(笑)

そこで今回は、マンドリンがどんな楽器なのか簡単にご紹介したいと思います。マンドリンには2種類あります。「クラシックマンドリン」と「フラットマンドリン」です。

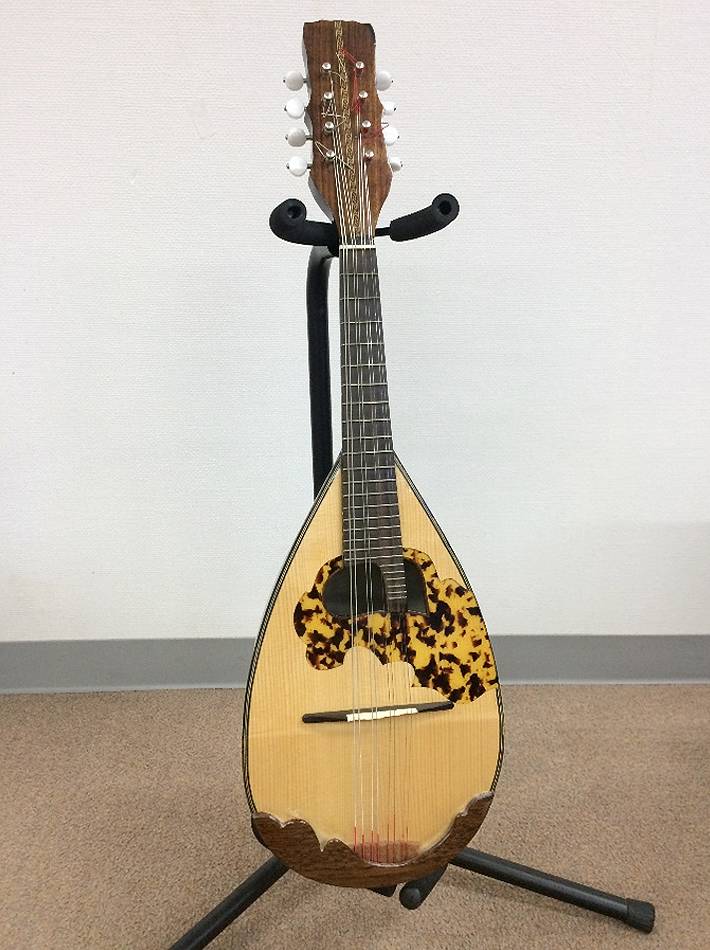

■クラシックマンドリン

国内に多くあるマンドリンアンサンブル、マンドリンオーケストラで演奏されるのは、このタイプのマンドリンです。単に「マンドリン」と呼ばれることが多いですが、サウンドハウスでは区別のために「クラシックマンドリン」としています。「ラウンドマンドリン」、「ボウルマンドリン」とも呼ばれることもあります。正面がしずく型で裏が丸く膨らんでおり、よく「イチジクを縦半分に割った形」と例えられます。

■フラットマンドリン

クラシックマンドリンをもとに、アメリカで生まれた楽器です。その名のとおり平らな形で、主にブルーグラスやカントリーで使われます。

この動画で左から2番目の人が弾いている楽器がフラットマンドリンです。

BUMP OF CHICKEN「車輪の唄」

マンドリンの種類についてもっと詳しく知りたい方には、こちらのブログがおすすめです。

「クラシックマンドリンとフラットマンドリンを比べてみました!」

「マンドリンとその仲間の楽器を紹介します!」

ここからは、両方のマンドリンに共通する話です。

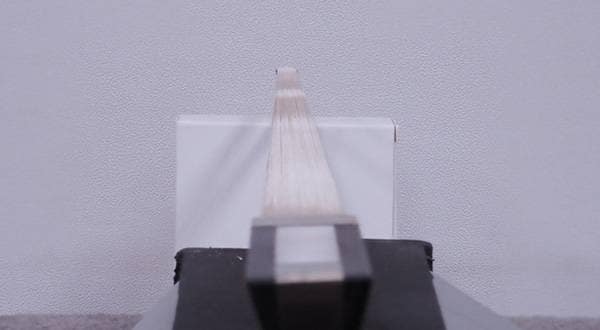

マンドリンの弦は8本あり、2本ずつ同じ音でチューニングします。チューニングはバイオリンと同じで、低いほうからG(ソ)、D(レ)、A(ラ)、E(ミ)です。ピックを使い、その2本を同時にはじくことが特徴です。

→ マンドリン弦一覧

→ マンドリンピック一覧(マンドリンアクセサリーに含まれています)

私の思うマンドリンの魅力を2つご紹介します。

1つ目は、初心者でも比較的弾きやすいことです。マンドリンの指版(左手で押さえる部分)には、ギターのようにフレットと呼ばれる金属板が埋め込まれています。そのため、チューニングさえ合っていれば、正しい音程の音を簡単に出すことができます。また、ピックで弦をはじいて演奏するので、弓で弾く弦楽器と比べて習得しやすいかと思います。

2つ目は、トレモロ奏法ができることです。トレモロとは、素早く弦を弾き続ける奏法のことです。弦をピックで弾いた音はすぐに減衰してしまいます。しかし、トレモロをすることによって、長い音を出すことができます。マンドリンのトレモロは、長い音として聴こえながらもコロコロとした一つひとつの音が聴こえ、なんともいえない哀愁が漂います。これは、他の弦楽器や管楽器の音色では表現できない、マンドリン最大の魅力だと思います。

マンドリンに興味を持っていただけたでしょうか?

ぜひ一度、演奏会などで生の音を聴いてみてください。先述のとおり、日本は意外にもマンドリン大国。皆さんのお住まいの地域にも、マンドリンの団体がきっとあるはずです。

そして、サウンドハウスでは、マンドリン本体やケースを始め、弦やピック、ストラップなどを販売しています。自社ブランドPLAYTECHからも、初心者に嬉しいラインナップを展開中!また、ブログでもマンドリンの魅力を発信しています。こちらもぜひご覧ください。

→ マンドリンカテゴリーページ

→ マンドリンブログ一覧

→ PLAYTECH弦楽器特集ページ

(2020-04-16公開 2023-08-03更新)