こんにちは

昨年末に中華鍋を購入し日々自炊に勤しんでいる者です。

中華鍋を購入したことで料理をするのが楽しくなりイロイロなものを作れるようになろうと頑張るのは良いことだと思うのですが、作るものの大半が中華料理なので、いかんせんカロリーが気になるところでもあります。

でも、こういう料理は食べるのはもちろんですが、作るのが楽しいんですよ!!

とりあえず日々習慣に運動を取り入れることを検討中です。

さて本来であれば今回は実際に配線してみよう!!

となるとはずだったのですが、配線を行う前にもう少し知っておかなければいけないことがあります。

それはスイッチの仕組みについてです。

今回はそのなかでも、もっともポピュラーなスイッチ、主にテレキャスターなどのモデルで使用されている「3wayレバースイッチ」とレスポールモデルなどで使用されている板バネ式の「トグルスイッチ」の構造について説明させていただきます。

◯ 3wayレバースイッチ

まずはレバースイッチです。

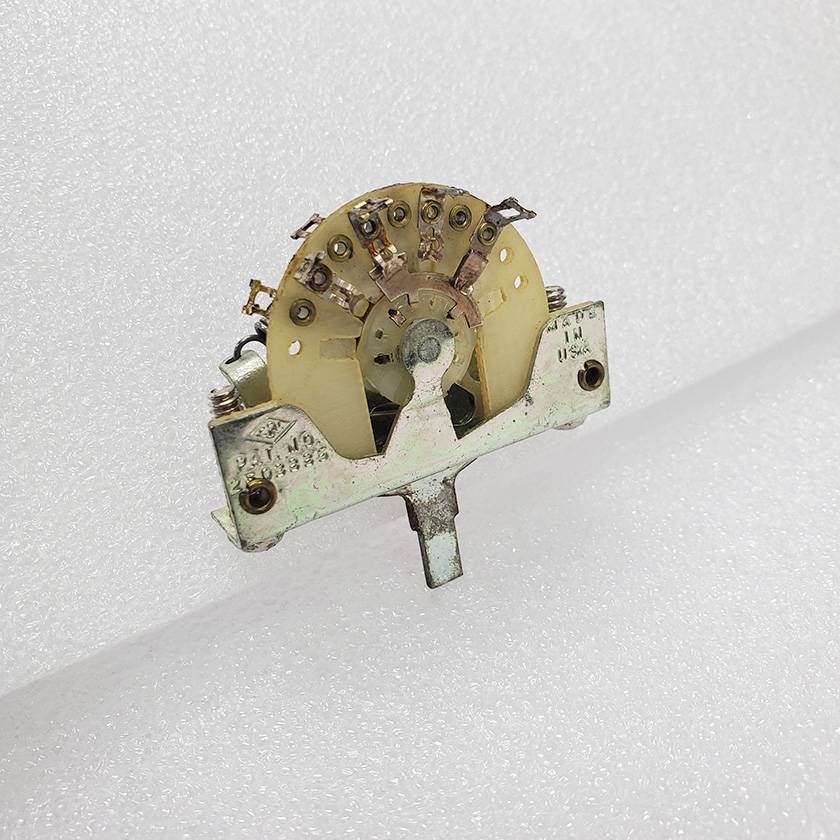

今回は定番、かつ目で見て構造がわかりやすいCRLの3wayスイッチを例に説明させていただきます。

多分初めて見る方が思うのは…

なにこれ?どこがどうなっているの?

といった感想だと思うのですが、心配ありません。

仕組みはとっても簡単です。

まず片面を見てみます。

一番右の端子がぐるーと曲がっている金属に対し常に接している作りですね。

そして右から2番目の端子に曲がった金属の端が接しています。

つまりこれは右から1.2番目の端子どうしがくっついていて3.4番目の端子が離れている状態なんですね。

次にレバースイッチを真ん中に動かします。

見てみると曲がった金属が1つ動いて今度は右から1.3番目の端子が接している状態になり、右から2.4番目の端子は離れた状態になります。

さらにレバースイッチを動かすと端子は右から1.4番目が接した状態になります。

そして2.3番目が離れた状態です。

もうお気付きですね。

このレバースイッチは右から1番目の端子に対してレバーを動かすことにより、他の端子がくっついたり離れたりしてどこの端子と繋がるかを決めているだけなんです。

とっても単純ですよね。

ちなみに常に曲がった金属と接している端子のことをコモン端子と呼び、この端子と他の端子がつながって1つの回路として機能するわけです。

そして1つの回路に対しつながる部分が3つあるので、このことを1回路3接点という呼び方をします。

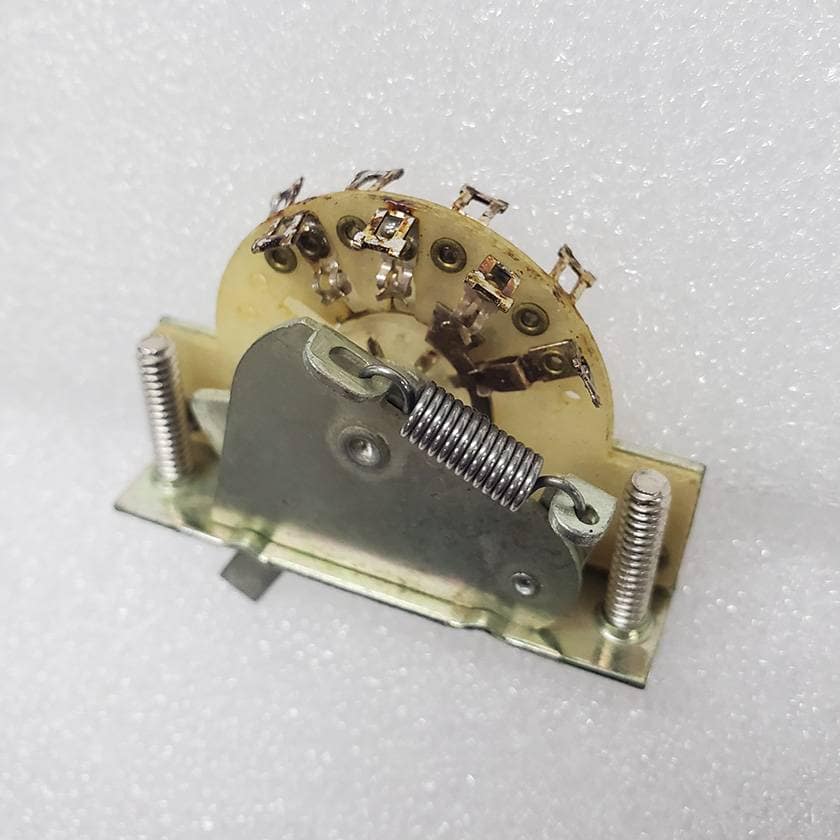

それを踏まえてもう片側を見てみましょう。

バネがあるので少し見づらいですが、片面も全く同じ構造となっています。

つまりこちらにも1回路3接点なので両面あわせてこのスイッチは2回路3接点のスイッチだということになります。

ほぉ~~~っで?

ってなりますよね。

ここでテレキャスターの配線を例に見てみると

2つのコモン端子を繋げ、写真の黄色◯部分は端子をくっつけて配線してあり、そこにそれぞれピックアップが配線されています。

そうすると片側に倒したときに接しているピックアップが選択されます。

そしてコモン端子が繋がっているので真ん中の状態では両方のピックアップが選択されるというわけです。

この構造を知ったうえで配線を行うのと、構造を知らずにネットで見つけた実態配線図どおりにただ行うのとでは雲泥の差です。

構造をきちんと理解しておけば、音が出ない場合などのトラブルにも自分で対処してすぐに修理ができます。

他には交換用のパーツの調達にも使える知識ですし、同じ構造であればレバースイッチでないものでも代用できるようになります。

また、レバースイッチを単なるセレクターとしてではなく、その他の機能をもたせた自分だけのオリジナル配線なんかも可能となります。

さらに2回路4接点の少し特殊なスイッチやスーパースイッチなどの4回路5接点のスイッチなどを用いて、より自由度の高い配線も自身でできるようになります。

◯ 板バネ式トグルスイッチ

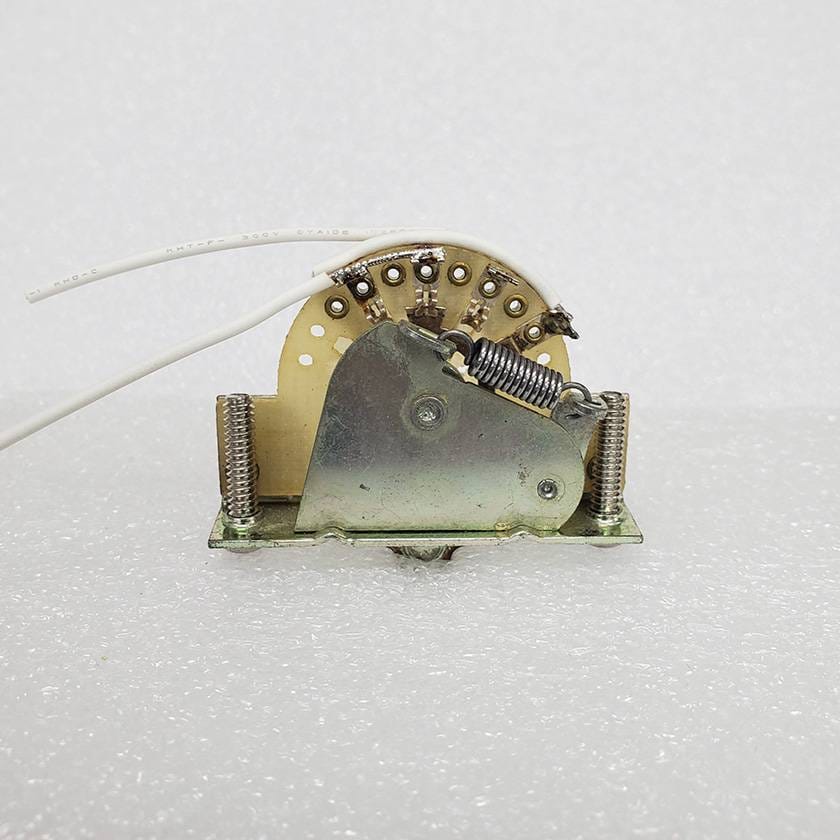

トグルスイッチの方はこちらも定番の国産のショートタイプのものを例に説明させていただきます。

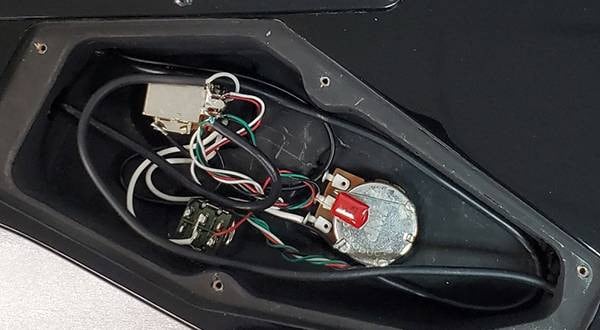

まずは写真をご覧ください。

こっちはレバースイッチに比べてなんだか簡単そう?

だけどやっぱりわかりづらい?

いえいえ、こっちは本当にとっても単純です。

ではまず真ん中の2つの端子をギターのセレクターとして使う配線で使うときのようにくっつけちゃいましょう!

ちなみにこの端子がスイッチのコモン端子になります。

この状態でスイッチの真ん中あたりを見てみると

両端の端子から伸びている端子とコモン端子が接しているのがわかりますね。

次にレバーを倒してみます。

倒した方と反対の端子がコモン端子から離れたのがわかりますね。

これだけです!!

つまりスイッチを倒した方に繋がっているピックアップが選択されて真ん中の時は両方繋がった状態になる。

それだけなんです!!

そして後ろに出ている分厚い端子。

こちらはスイッチのアースとなっているので、ポットの背中やジャックのリングにつないでいただければ大丈夫です。

とっても単純な構造ですよね。

しかし構造が単純ゆえに、レバースイッチに比べてトラブルが起きやすいのでそちらについても説明させていただきます。

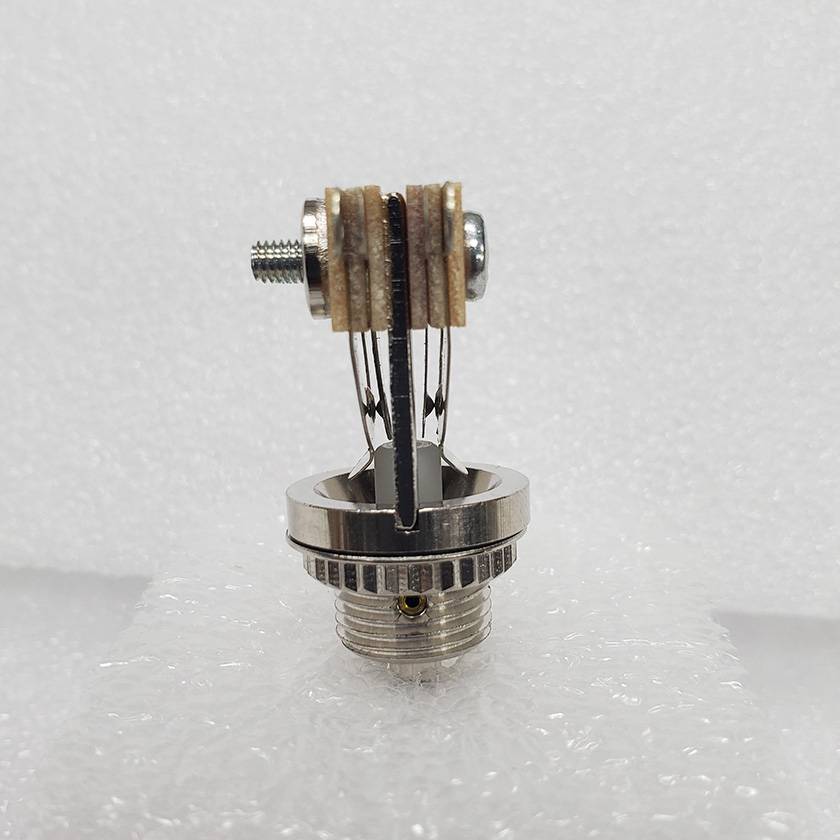

そのトラブルというのが接点不良問題です。

具体的に申し上げますと「スイッチを切り替えた時に片方のピックアップしか音が出なくなった」というものです。

なぜこのようなことが起きるのかと言いますと、板バネ式のトグルスイッチは接点がくっついたり離れたりするだけなので使用頻度が少ないと端子に曇りができ、それが原因で通電しづらくなるのです。

対してレバースイッチはスイッチを切り替える際に接している金属どうしが擦れるのでこのようなことが起きにくくなっています。

下の写真を見て頂くと擦れあとが確認できますね。

しかし通電しづらくなったトグルスイッチでも簡単に復活できます。

原因がパーツの曇りなのでそれを取って上げれば良いのです。

方法としては#2000くらいの耐水性ペーパーを小さく切ってスイッチの接点に挟みます。

そして軽くシューっと滑らせるだけです。

こうやってすべての端子の接点をみがいてあければ大抵の接触不良は治ります。

しかしペーパーで擦るのは抵抗があるという方もいらっしゃるかと思いますので、そのような方は洗浄液やコンパウンドで磨くなど少し工夫して接触部分を綺麗にするのが良いと思います。

要は接点の曇りを取れば良いだけですので、各々好きなやり方で大丈夫です。

いかがでしたでしょうか?

スイッチについては他にも沢山お伝えしたことがあるのですが、今回は簡単にわかりやすく基礎的なといった感じなのでまた別の回をもうけてお伝えできたらなと思います。

そして今回ブログを執筆いたしまして、配線となりますとポテンショメータについても先にお伝えした方が良いかななどと思ったりと……

配線の実践の方はもう少し先になりそうです。

とは言え、今回もブログを読んでくださってありがとうございました。

次回もまた読んでいただけると嬉しいです。

それではまたサウンドハウススタッフブログで会いましょう。

さようなら。

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップ交換大作戦!

プレイテックのギターを最強に改造!!

プレイテックのギターを最強に改造!!

ピックアップの種類

ピックアップの種類

パーツの配線を知ろう

パーツの配線を知ろう

ピックアップの種類(アコースティックギター)

ピックアップの種類(アコースティックギター)

ピックアップの種類(エレキギター)

ピックアップの種類(エレキギター)