Filterscape VAはu-he社にしては珍しく標準的なアナログシンセの構成となっています。記事では主にアナログシンセ共通の部分を取り扱いますので、他シンセでも応用できる内容となっています。

FILTERとは?

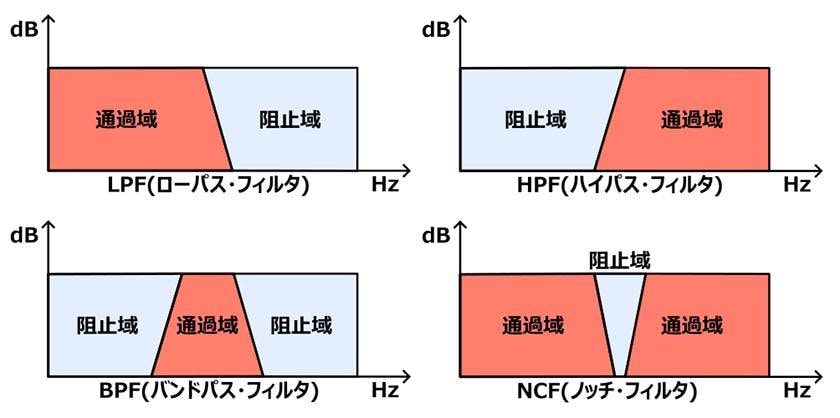

一般的なアナログシンセ、減算式シンセサイズにおいて、音色づくりの要となるのがフィルタとなります。 オシレータから出力されるノコギリ波などは、多くの倍音を含んでいて、これをフィルタで削ることで、好みのサウンドにしていきます。 フィルタとは、一般的に「ろ過」を意味します。音の場合は、通過する帯域と、遮断する帯域を決めることを意味します。シンセでは低域成分だけを通過させるローパス・フィルタが主流です。他には、高域成分だけを通過させるハイパス・フィルタ、特定の帯域だけを通過させるバンドパス・フィルタ、逆に特定の帯域だけを遮断するノッチ・フィルタなどがあります。

下動画はノコギリ波にLPFをかけたときの変化です。倍音成分が徐々に削られているのが確認できます。

Filterscape VAに搭載されているフィルタ

プラグインの名前がFileterscapeというぐらいなので、フィルタには力が入っています。 ただし2005年から存在するプラグインのため、その互換性を維持するために古いフィルタもそのままになっています。 新しいフィルタにはState Variable Filter(状態変数型フィルタ)が搭載されており、LPローパス、 HPハイパス、 BPバンドパスを同一回路で同時に扱えます。 これはシンセプラグインのFileterscape VAよりも、エフェクトプラグインのFileterscapeで、その利便性を発揮しています。

| FILTER | note |

|---|---|

| LP I 12dB | old 教科書的な信号処理のため、急激な変調をかけると問題が発生しやすいです。 36dBのオプションは、24dBにDRIVE回路の後に12dBのフィルターを追加したものです。 |

| LP I 24dB | |

| LP I 36dB | |

| LP II | old 個性的な2Poleフィルタで独特なサウンドを作り出せます。 u-he無料シンセPodolskiの採用されているフィルタ。 |

| BP II | |

| HP II | |

| LP AM 2Pole | State Variable Filter(状態変数型フィルタ) 自己発振可能 Pole数が増えると効きが鋭くなります。 |

| BP AM 2Pole | |

| HP AM 2Pole | |

| LP AM 3Pole | |

| BP AM 3Pole | |

| HP AM 3Pole | |

| LP AM 4Pole | |

| BP AM 4Pole | |

| HP AM 4Pole |

Resonance

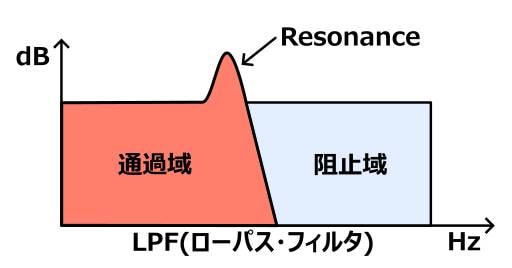

シンセの場合、理想的なフィルタで削っただけでは、高域成分が削られただけの退屈な音になりがちです。 そこでResonanceを使って、音に癖をつけることが定番化しました。 Resonanceを上げるとカットオフ周波数付近の振幅が大きくなり、耳につくサウンドになります。 AMの場合、上げすぎるとフィルタ自身が発振して、キーンと鳴ってしまうので、通常は発振しない範囲で設定します。

以下のサンプルはResonanceを0から徐々に100まで上げていった時の音になります。途中で音がキーンと鳴っています。これを発振と言います。

動画にすると以下のようにカットオフ周波数が盛り上がってくるのが確認できます。 突出したピークになった場合は発振している状態です。

LPFサウンドサンプル

以下にLPFを使ったサンプルを紹介します。

LP AM 2Poleを使った定番レゾナンスサウンド

ノコギリ波に対して、ノートオンのタイミングでLP AM 2Poleフィルターのカットオフ周波数をEnvelopeで下げて行き、レゾナンスによって、特徴的なシンセサウンドを作り出します。フィルタの設定は以下のようにしています。

LP IIを使った個性的なサウンド

以下のような設定にすると、アタックの鋭い他のシンセでは難しいサウンドが作れます。 注意点としてはアタックが0dBを平気で飛び出してしまうので、リミッターなどの対策が必要です。

フィルターの自己発振で作るサウンド

State Variable Filterを使えば自己発振可能なので、オシレータ不要で、口笛のような音を作り出すことが可能になります。Resonanceを上げていくことで、簡単に自己発振が得られます。 ただし応答スピードが鈍るので、ゆったりしたメロディなどにしか使えません。 またKEY Fを100にすることで、音程感が得やすくなります。

HPFサウンドサンプル

音作りでは、多くの場合LPFを使いますが、たまにHPFなどを使いたくなるときもあります。 下動画はノコギリ波にHPFをかけたものです。 基音から削られるため、音程感をキープするのが難しくなります。 そのため用途が限られてくるのは想像できると思います。

金属的な音を作ってみました。HPFによって音程感を希薄にしてキラキラしたサウンドを狙っています。

次回はシンセの古典的ともいえるPWMやSync等について解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

定番DAWソフトウェア CUBASE

定番DAWソフトウェア CUBASE

Native Instruments KOMPLETE 特集

Native Instruments KOMPLETE 特集

WAVES バンドル・アドバイザー

WAVES バンドル・アドバイザー

Steinberg 特集

Steinberg 特集

ANTELOPE AUDIO 特集

ANTELOPE AUDIO 特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ