皆さん、こんにちは!

皆さんの楽譜は紙ですか?タブレット端末ですか? もし紙の方がいらしたらタブレット端末、iPadでしたら「Piascore」というアプリがおすすめです!

今回はその理由を前編後編でお届けします!!

理由その1. 『持ち運びが便利!』

紙は多くなると重たくなり、分厚くなったりしますが、iPadだと譜面が数千枚になったとしても、厚みも重さも変わりません!(当たり前ですね…。)

私が買った時のiPad Air(2013年)は9.7型でA4サイズよりはだいぶ小さくなるので、当初不安でしたが今では慣れて、無くてはならない相棒です。

現在、iPad proだと更に大きくなっているので、サイズに不安な方は大きいのを選ばれてはいかがでしょうか?

理由その2. 『データ移行が楽!』

一番最初は紙資料をデータ化するのは大変だと思いますが、慣れればサクサク出来るようになります。

「楽譜の入手」画面から、「無料のクラシック音楽楽譜」で楽譜をダウンロードする事が出来たり、「楽譜ストア」で楽譜を入手する事が出来たり、「クラウド」で他の自分が持つクラウドを開いて、ファイルをダウンロード出来たり、「楽譜のスキャン」でiPadのカメラで楽譜を撮ったりアルバムからPiascoreに入れる事も出来ますが、「Pages」などで作成したコード譜を取り込むのも簡単に出来て、私はこのやり方でオリジナル曲を入れています。

【手順】

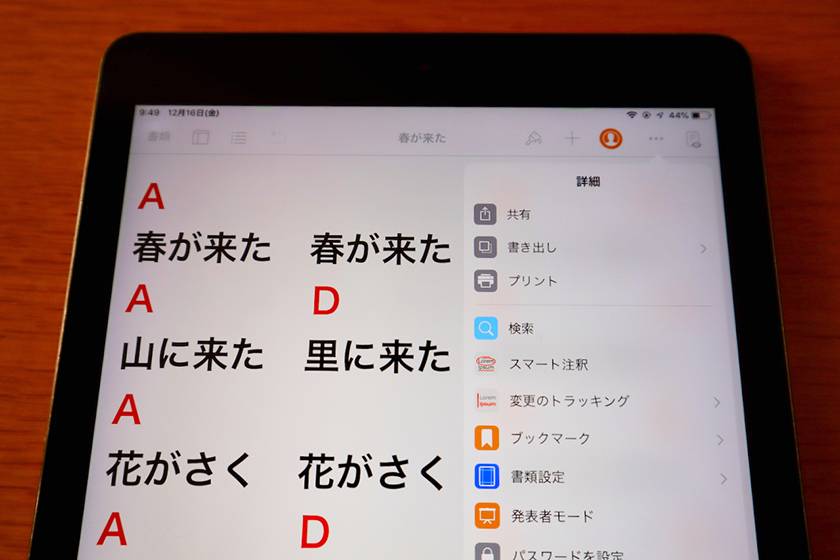

- ① コード譜を作成終了後、右上の「•••」をタップ

- ② 「書き出し」をタップ

- ③ 「PDF」をタップ

- ④ 画面が共有から吹き出しが出てきた後、「Piascoreにコピー」をタップ

- ⑤ 自動的にPiascoreに切り替わり、Pagesで作成したコード譜が表示されます。

《ワンポイントアドバイス》

Pagesで付けた保存名がPiascoreでも適用されタイトルになりますが、演奏モードにすると上に出ていたタイトルが消えます。

Pagesで作成する際、一番上にタイトルも書いておく事をお勧めします。その際、両サイドには日時が出ているので、真ん中に書く方が良いと思います。

理由その3. 『仕分けが楽!』

Piascoreに取り込んだら、「すべての楽譜」をタップすると一覧が出ます。

その全てをアーティスト別に仕分ける事が出来ます。

【手順】

- ① 曲タイトルの右にある「•••」をタップ

- ② 画面右上にある「編集」をタップ

- ③ 「アーティスト」右にある「+」をタップ

- ④ 「アーティストの選択」に進み、右にある「+」をタップ

- ⑤ 氏名を打ち込み、右上の「保存」をタップ

- ⑥ 「編集」画面に戻り、「アーティスト」右にある「+」をタップ

- ⑦ 「アーティストの選択」で任意のアーティストをタップ

- ⑧ 「編集」画面の右上にある「保存」をタップ

理由その4. 『書き込める!』

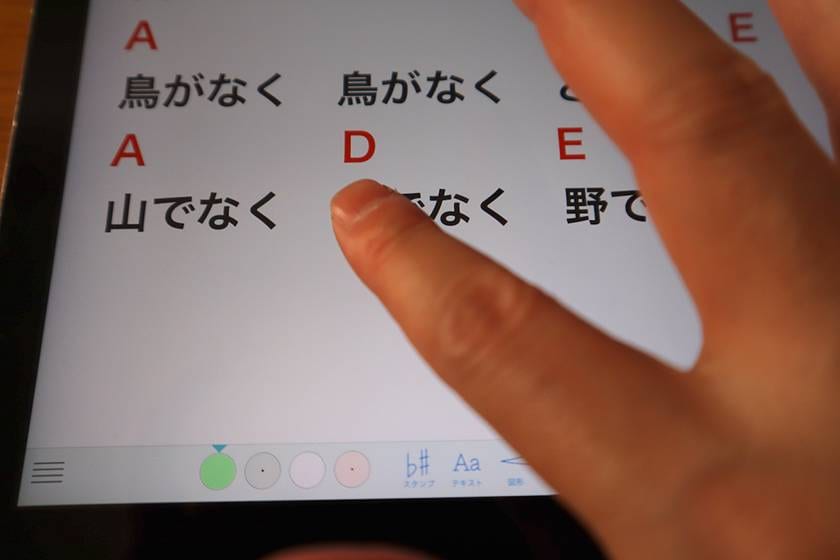

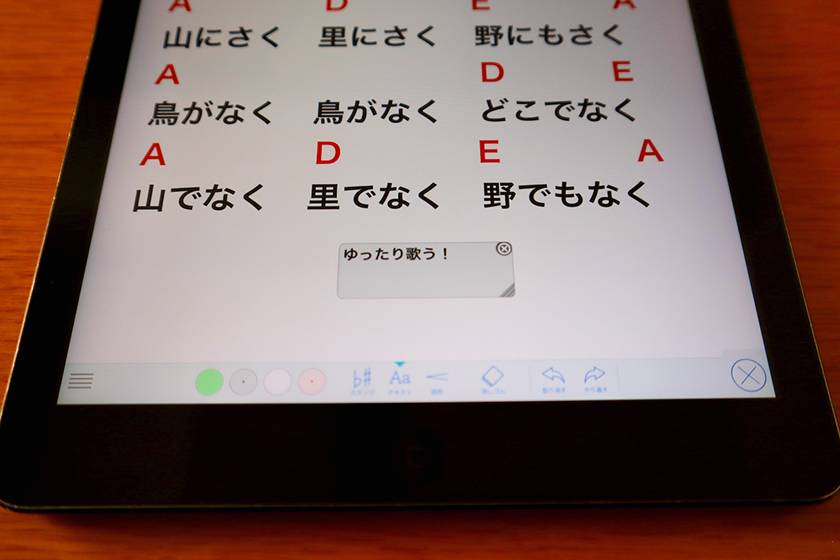

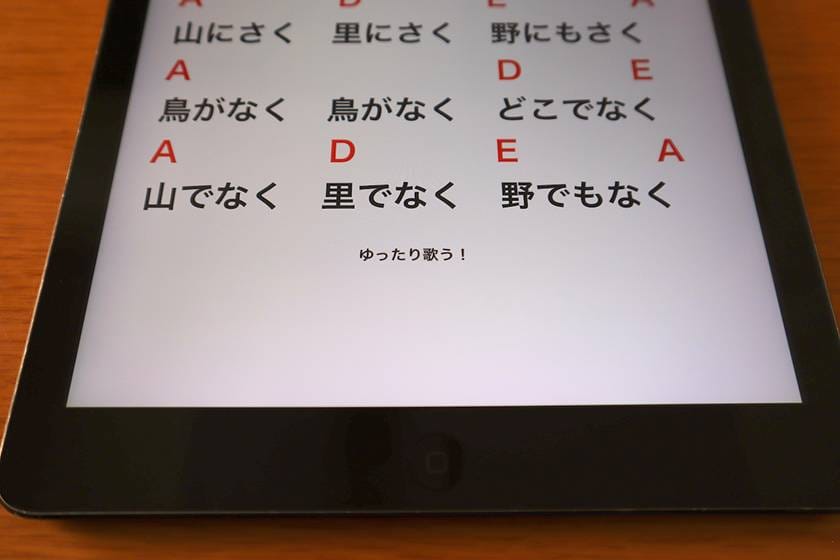

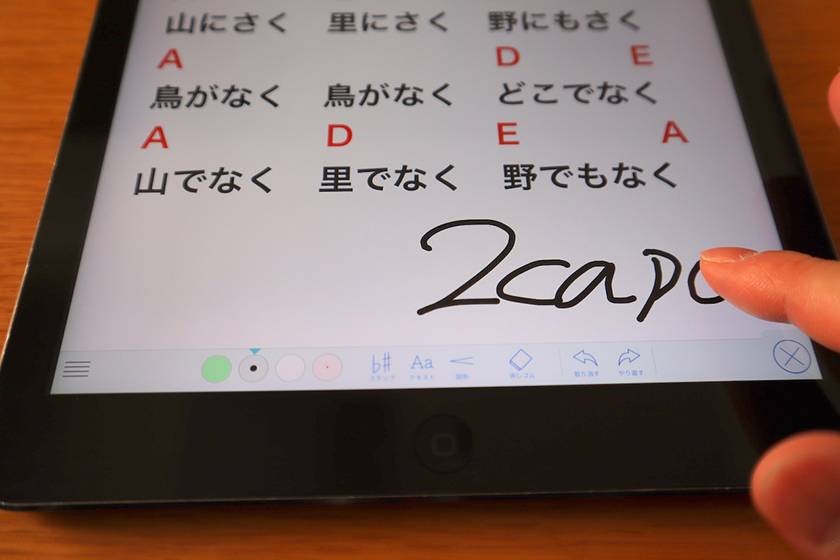

譜面を映し出している画面のどこかをタップすると機能メニューが表示され、右下の「書き込み」をタップするとツールが表示されます。

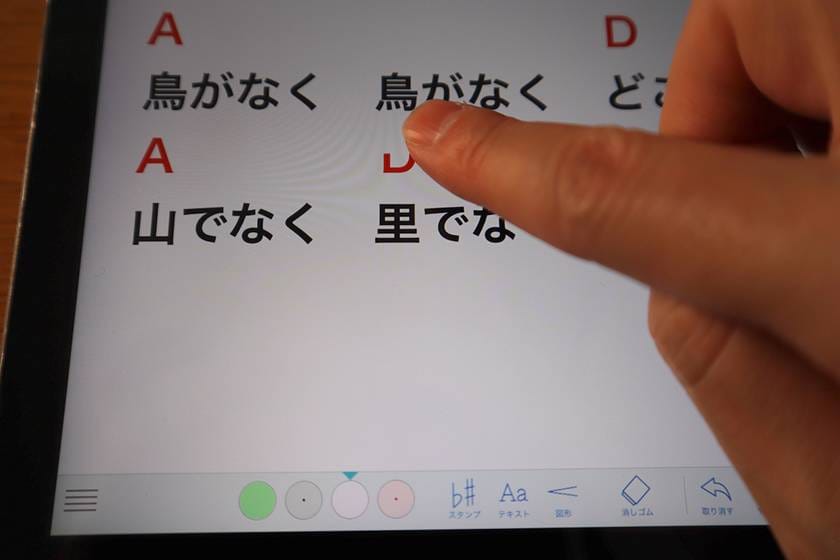

パレットに4色表示する事が出来て、記号などの「スタンプ」、テキスト入力出来る「テキスト」、五線譜などを配置出来る「図形」、消去出来る「消しゴム」、「取り消す」「やり直す」が表示されます。

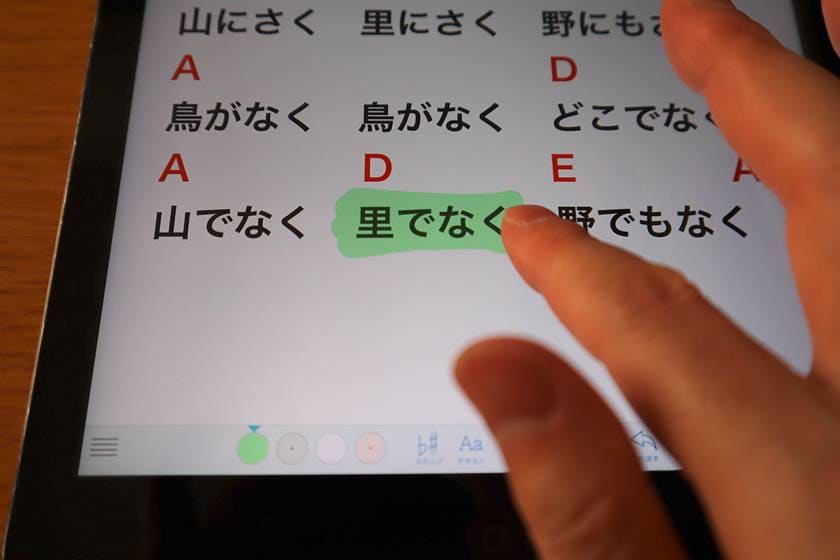

パレットの4色は色と透け具合が自由に選べて、太さは八段階、筆は2種類あります。 私の場合は透け具合にした蛍光ペン使用や、赤線、黒線、白を常設しています。

蛍光ペン使用の物は間違えやすいところなどに、サッと書き入れたりしています。

白はコード譜を修正したい時の「修正液」として使用しています。

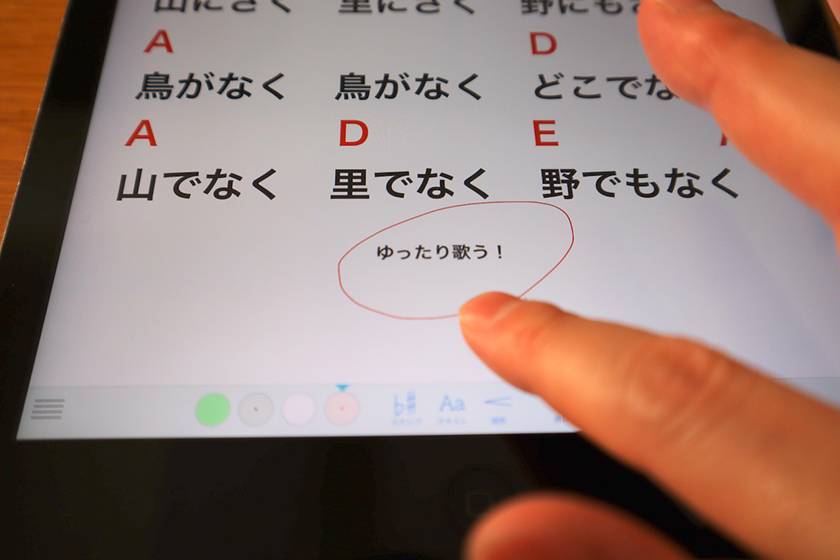

そこに「テキスト」を使って文字を入力したり、余白に文字を入力する事も出来ます。

(「テキスト」をタップし、文字のサイズを選び、もう一度「テキスト」をタップ。書き込みたいところをタップすると文字入力窓が出ます。動かす事も出来ます。)

その「テキスト」を使って、ギターのセッティングを書き込んだり、曲の合間の言いたいMCなども書き込んだりすると、忘れずに言えますし、時間が経った時に過去を振り返る事も出来ます。 書き込む際は指、Apple Pencilを使用出来ます。

ピンチインで拡大させての入力も出来ます。

理由 その5. 『ディスプレイが光るから譜面台用ライトが要らない!』

ご存知の通り、iPadはディスプレイの明かりがあるので、譜面を照らすライトが必要ありません。 これはとても便利です!!

ファイルに入れた譜面だとライトの兼ね合いで照り返しがあり、見えづらかったりしますが、その心配はありません。

明るさは調整出来ますし、白地を黒に反転も出来ます。

理由 その6. 『セットリストを組める!』

ファイル使用の譜面だとセットリストが変わる度に差し替える必要がありますが、これもアプリ上で簡単に出来ます。

【手順】

- ① 「カタログ」をタップ

- ② 「セットリスト」をタップ

- ③ 右上にある「+」をタップ

- ④ セットリスト名を入力する

- ⑤ 右側に出ている曲をタップ

- ⑥ 順番を変えたい場合はタイトル右側の3本線を触ってずらす

- ⑦ 削除したい場合は左側の赤いマークをタップ後、「削除」をタップ

- ⑧ 右上の「保存」をタップ

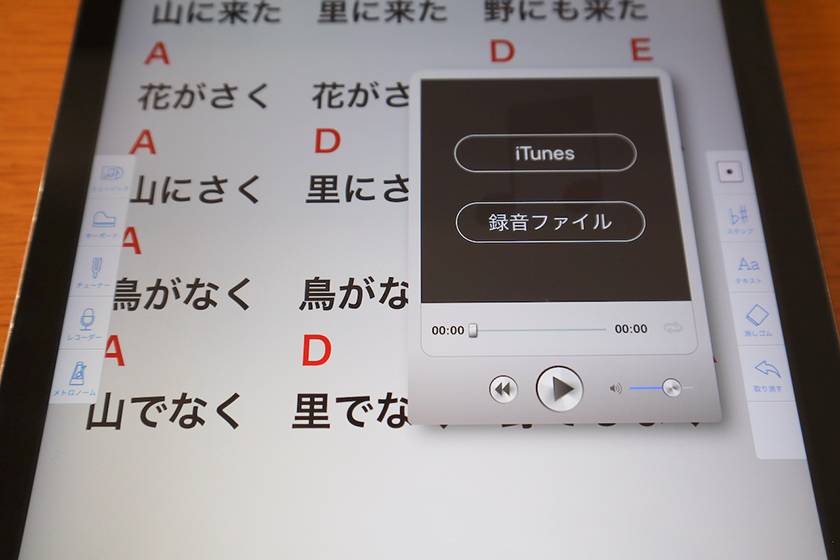

理由 その7. 『再生出来る!』

iPadに入っている音楽を流す事が出来ます。(iPhone版にはありません。)

【手順】

- ① 譜面をタップして編集画面に変える

- ② 左側に出ている「ミュージック」をタップ

- ③ 「ミュージック」の使用を許可する

- ④ 音楽プレーヤーが起動されます

- ⑤ 「iTunes」か「録音ファイル」選択

- ⑥ 選び、再生ボタンをタップすると再生されます

- ⑦ 変えたい場合はプレーヤー右上の「×」をタップ

- ⑧ プレーヤーのサイズを小さくしたい場合は灰色部分をタップすると下に出てくる「×」の左にあるボタンをタップ

- ⑨ プレーヤーを消したい場合は⑧の「×」をタップ

この「ミュージック」の凄いところは選択したものは保存されるという点。その譜面に紐付けされるので、「ミュージック」を選択するとスムーズに再生する事が出来ます。

私はライブの際にカラオケを流す時に重宝しています。

そのやり方をご紹介します。

■ マルチエフェクターなどを導入している場合

- ①iPadのイヤホンジャックとエフェクターのAUX IN端子をラインで繋ぐ

- ②エフェクターのOUTPUT端子と外部を繋いで出力

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CMM222 オーディオケーブル ステレオミニ 2m

《ワンポイントアドバイス》

音楽をステレオで出力したい場合、LR2本で出力しないとステレオにならないのでご注意下さい。

■ DIを間に入れる場合

モノラルで良ければ片側がフォン端子になっているものを選び、ステレオで外に出したい場合はラインの出口を2本にする方法があります。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CMS010 オーディオケーブル ステレオミニ TRSフォン 1m

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / YPM222 Yケーブル ステレオミニプラグ

この「ミュージック」で再生が出来る良いところは自分のタイミングで再生出来るという点。ミキサー卓に音響さんがいなくても、自分でオケを流す事が出来ます。

下記写真が私のセッティングです。

BOSS ME-25を使用して、アウトプットはミキサーのマイク端子に指さなければいけないので、変換ケーブルを間に入れています。

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CXP003

理由 その8. 『キーボードがある!』

ピアノ音源を鳴らす事が出来ます。

【手順】

- ①譜面をタップして編集画面に変える

- ②左側に出ている「キーボード」をタップ

キーボード右上の端から3つ目にあるボタンをタップすると三段階の鍵盤の大きさを選択出来てとても便利です。

練習の時だと音を確認するのに便利です。

ライブでもソロに使うというのも面白いのではないでしょうか?

私は以前、ライブ中に曲の紹介や説明をする時に使った事があり、役立った事があります。

続きは後編をお読みください。

⇒ iPadの楽譜化はPiascoreがおすすめ!!【後編】

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

CLASSIC PRO こだわり商品特集

CLASSIC PRO こだわり商品特集

虎の巻 スタンド初心者講座

虎の巻 スタンド初心者講座

虎の巻 ケーブル講座

虎の巻 ケーブル講座

ライブをしよう!

ライブをしよう!

iPhone / iPad / iPod用デバイス

iPhone / iPad / iPod用デバイス

ケーブル購入ガイド

ケーブル購入ガイド