こんにちはコンセルバリオです。

読者の方が独学で練習を頑張っている方なのか、それとも音楽教室や専門・音大で授業を受けている方かは分かりませんが一つ覚えておいてほしい事があります。

それは、小さな事を含む何から何まで全てを覚えるのは数年では不可能という事です。

小さな事というのはシビアなレコーディング環境でのチューニングの仕方や、カポを付ける場所角度などの事です。

「チューニングは普通に出来るし、カポもよく使ってるけど?」このような声が聞こえてきますがプロや現場のやり方と世間一般のやり方は多少違う事もあります。

はっきり言って今回のコラムはかなり細かく読者を選ぶ話が続きます。

楽しくジャンジャン弾きたい!という方は読まないで下さい。

ガチのプロの現場で私が知った事をお話します。

■ チューナーを使う時のチューニングの話

チューニングをする時はほとんどの方がチューナーを使うと思います。

絶対音感のある方は不要かもしれませんがそうでない方はチューナーを使って下さい。

チューナー使う=初心者アマチュア、などという意見がナントカ知恵袋やナントカちゃんねるで見る事がありますが無視して下さい。

そんな事を平気で豪語する人はプロとして活動した事もなく現場も何も知りませんと白状しているようなものです。

安い物でもいいのでもしチューナーを持っていない方は今すぐ購入して下さい。

最近は無料のアプリもあるのでそれでも構いませんが、練習にスマホを使うのはある程度慣れてからがいいかもしれません。

さて前置きが長くなりましたがチューニングの仕方です。

”真ん中ピッタリかほんとに少しだけ低くチューニングする”

真ん中ピッタリに合わすというのは常識だと思いますが合わないギターがありませんか?

ほとんどはギターが原因で合いません。

そういったギターは残念ながらレコーディングなどでは使用不可です。

リペアショップへ持っていき調整やパーツの交換をする必要があります。

そもそも、チューナーというのはどのタイプでもある程度雑に作られているというのはご存知ですか?

プロの世界では常識ですが一般にこの事はあまり知られていません。

なぜわざわざ雑に作るかというと、超正確なチューナーも簡単に作れますがそれだといつまでもチューニングの時真ん中ピッタリで止まらないからです。

どんなに完璧な調整のギターでも真ん中付近で揺れ続けます、ピタっと止まり続けません。

なので多少のピッチの変化は表示されません。

そんな雑な作りのチューナーですらチューニングがピタっと合わないギターというのはどこか調整がおかしい訳です。

そのようなギターで練習しているとピッチに対して鈍感な耳が出来上がるので危険です。

今すぐ対策を考えましょう。

真ん中ピッタリに合わすのは当然として、ほんの少しだけ低くチューニングするのは許されます。

何故か?それはガシガシ強く弾くプレイがメインの方は普通に真ん中ジャストのチューニングだとずっとピッチが少し高いままレコーディングやライヴをする事になるからです。

チューナーに繋いで確認すれば一発で分かりますが、優しく弾いた時と強く弾いた時では音量だけでなくピッチも変わります。

強く弾いた時はピッチが上がり気味になります。

なのでプロは曲と自分の弾き方に合わせて真ん中ジャストかほんの少し低くのチューニングを使い分けています。

まずはど真ん中ジャストのチューニングで練習しておけば今後どんな現場でも大丈夫です。

■ カポタストの付け方の話

カポタストは弦を挟んでキーを変える事が出来る道具です。

ありとあらゆる種類のカポがあり高いものも安いものもあります。

高ければいいカポ、と考える方もいますがギターの指板Rと合っていないと安定しないので自分のギターとの相性がいいものを選んで下さい。

ではカポを付ける時の小ネタです。

それはあまり下まで飛び出さないように付ける、という事です。

カポは上から挟みます、下から挟んだりしないで下さい(たまにいます)。

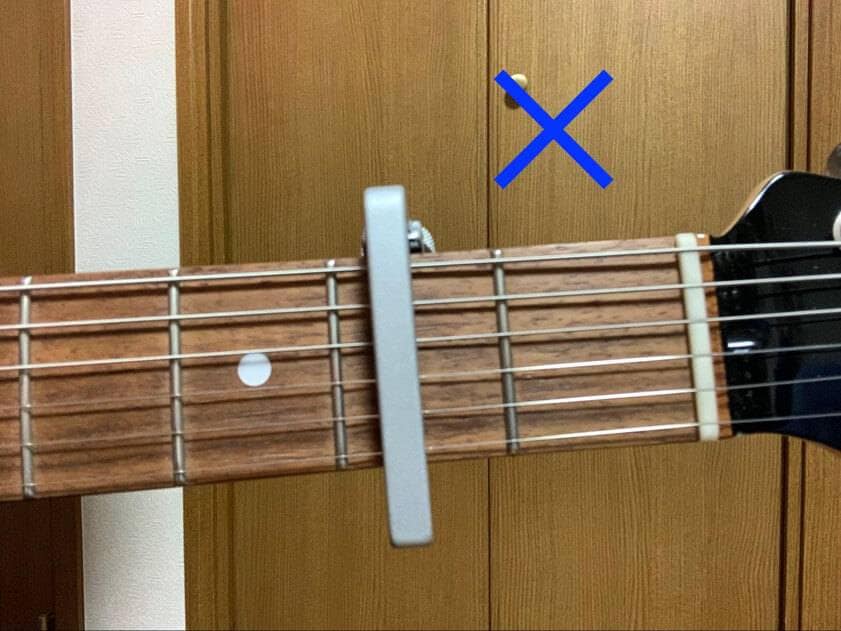

この写真のようにカポの根本までしっかり付けて挟むと下にはみ出る部分が出来ます。

これだと手首の角度を変えた時に左手がカポに引っ掛かります。

Dのコードなんかは手首を多少変えて押さえると思うのでこのままでは弾きづらいです。

カポは6本の弦を全て挟めたらそれでOKです。

作りがしっかりしているカポなら根本まで付けなくても安定して使えます。

このように下にはみ出ないように付けると、カポなしで弾いている時のように手首を動かしても大丈夫なので一気に弾きやすくなりますよ。

上下から挟み込むようなタイプのカポタストだと使えない方法なので、自分のプレイスタイルとカポの種類の相性を考えておくといいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ピックアップ交換大作戦!

ピックアップ交換大作戦!

DIY ギターメンテナンス

DIY ギターメンテナンス

音を合わせる(チューニングの方法)

音を合わせる(チューニングの方法)

ギター演奏に必要なものは?

ギター演奏に必要なものは?

ギター名人ラボ

ギター名人ラボ

ギタースタートガイド

ギタースタートガイド