お疲れ様です!

“姿勢が見れるギタリスト“ フジオカタクトと申します!

今日は「姿勢を保つためのカラダの使い方」についてみていきたいと思います!

今までコラムを通じて「良い姿勢とはなにか」ということを考えてきましたが、良い姿勢をとるにはどのように体を使えばいいか、知識として分かっていても実際に体で実践することはとても難しいです。

ギターを弾く時に限らず、人は「良い姿勢」をとろうとするとき、背中の筋肉に力を入れて背中を伸ばして「姿勢を正そうとする」方がとても多いです。

この時の姿勢は一見「良い姿勢」のように見えますし、胸を張った良い姿勢だと感じるかもしれません。

しかし実は、この時に力を入れた背中の筋肉は姿勢を正すための筋肉ではないのです!

しかもこの方法では長時間その姿勢をキープすることはできません。

「背中の筋肉」とひとまとめに言っていますが、厳密にいうと表層にある肩甲骨や腕などを動かす筋肉のことであり、本来姿勢を正したり、保つための筋肉ではありません。

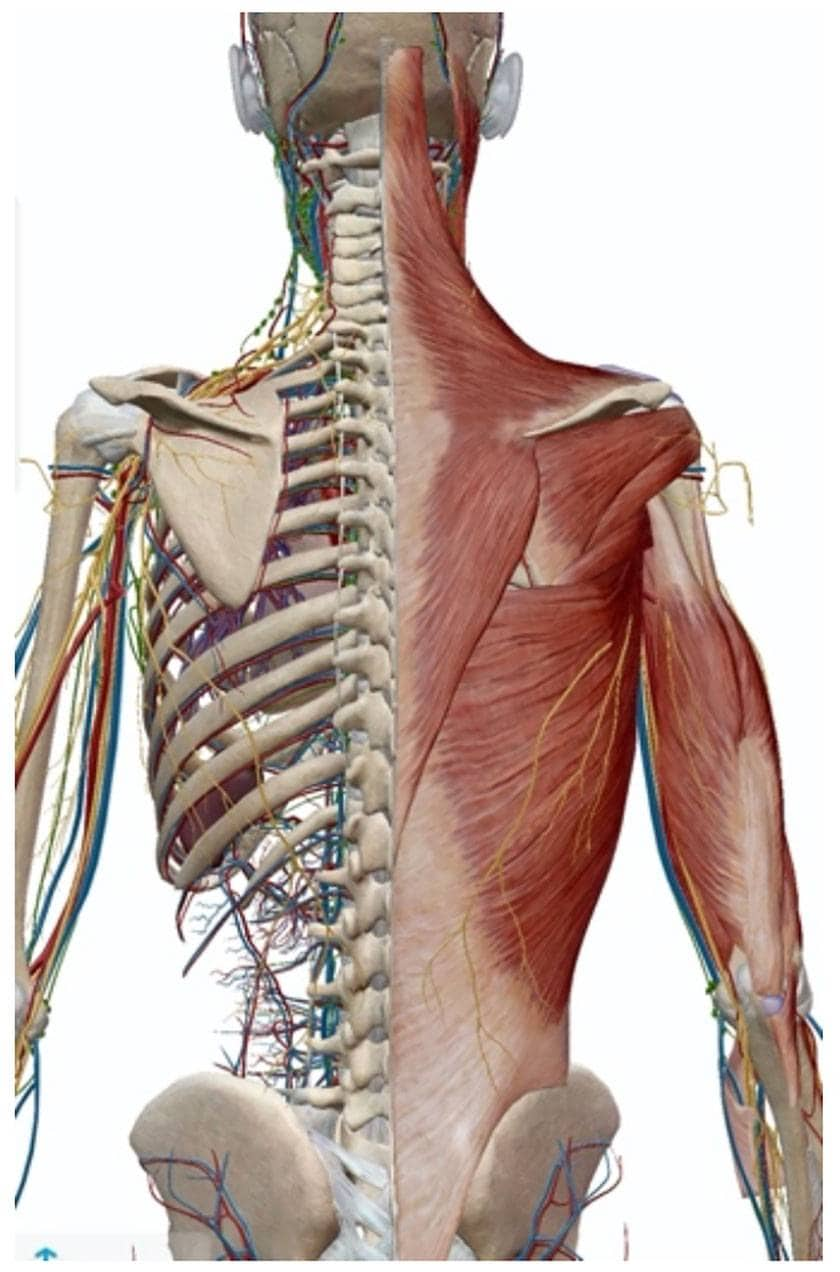

この解剖図を見ると、背中を覆っている大きな筋肉が肩甲骨や腕とつながっている事がわかるかと思います。

普段背中の筋肉なんて目で見れないのでわかりにくいですが、私たちが「良い姿勢をとるためについている背中の筋肉」と思っていたのは、筋肉の働きの面からみると、肩や腕を動かす筋肉だったということです。

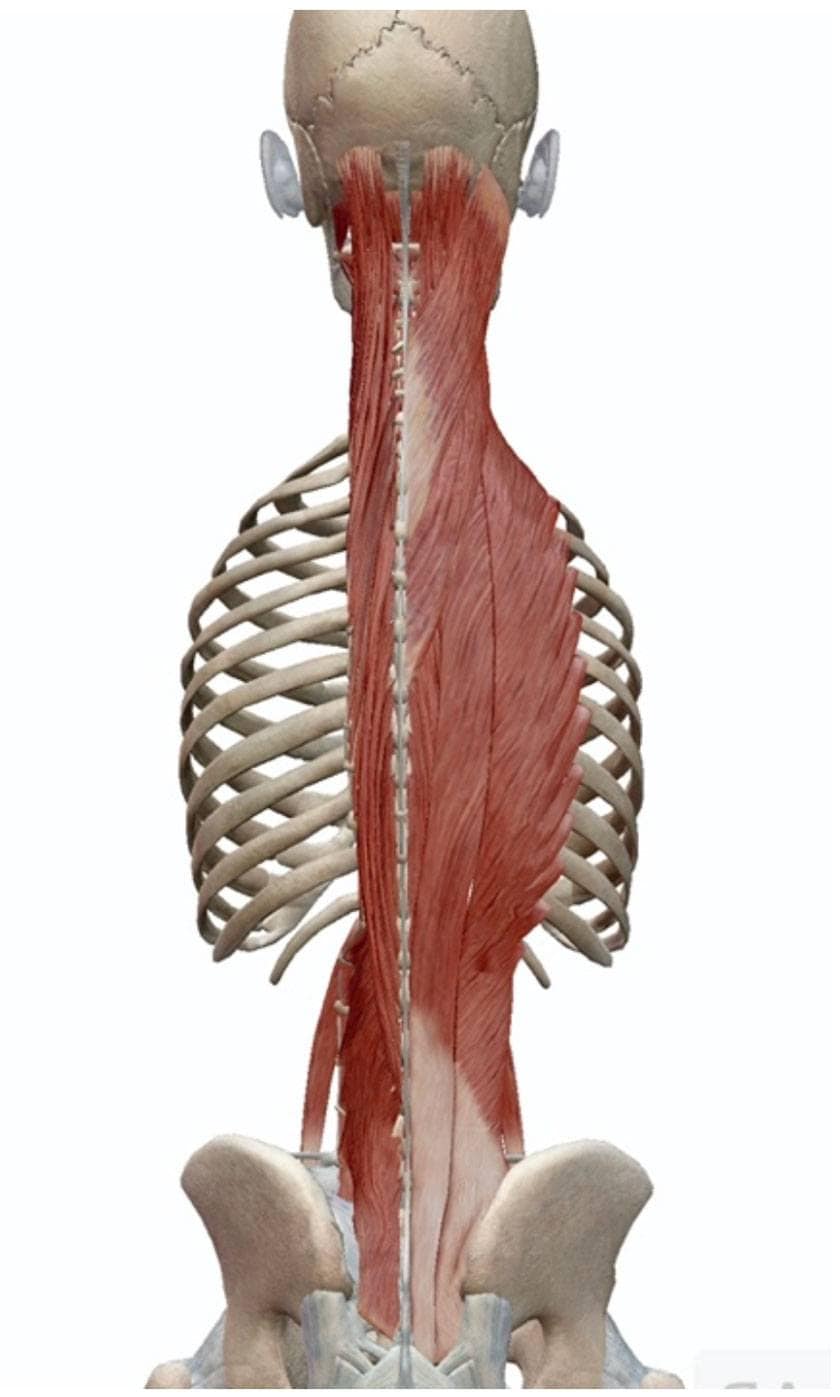

では姿勢を保つための筋肉とはどこにあるのか、と言いますと表層にある筋肉のさらに奥にあります。

背中にはとてもたくさんの筋肉がついていて深層、中間層、表層の3層構造となっています。そのうち、姿勢を保ったり、正したりする筋肉は深層と中間層の筋肉の役割なのです。

画像の左側、背骨にまとわりつくようについている筋肉が深層、また右側のように深層を覆うようについている筋肉が中間層を示しています。以降はまとめて深層の筋肉としますね。

これを「姿勢保持筋」と言ったりします。

上で出てきた「肩や腕を動かす役割の背中についている筋肉」は表層の筋肉です。

この深層にある「姿勢保持筋」は基本的に自分の意思ではコントロールすることのできない筋肉で、姿勢を保つために自動的に働いてくれます。

この「姿勢保持筋」の役割により、体を曲げたり、不安定な姿勢になったとしても自動的に筋肉が働いてくれ、バランスをとる事ができています。そのおかげで私たちは手足を自由に動かす事ができるのです。

しかし、本体姿勢保持の役割がない「背中の表層の筋肉」で姿勢を正したり、保つものと誤った認識をしてしまい、バランスをとる癖がついてしまうと、、、これが大変なのです。

「姿勢保持筋」は本来の役割を発揮できないことに加え、肩や腕を動かす筋肉が関節を固定する方向に力が入るため、今度は肩や腕の動きを制限してしまうのです。

こうなるとギターを弾くことにも影響が出始めてきます。肩や腕の動きが制限されるわけなので、リラックスしたフォームが取りづらくなります。また右手のストロークのしなやかさがなくなって硬い動きになってしまったり、左手では運指が滑らかにいかなくなることも考えられます。

人間の体というものは全てがつながっています。ですので、「姿勢を正そう」と背中に力を入れたことから始まり、最終的には演奏にまで影響を及ぼす可能性があるのです。

こういう姿勢に関する体の使い方は、今までやってきた座り方や立ち方、スポーツなどといった体を動かす経験から学習し、ほとんど無意識のうちに生じていると考えられます。

体に染み付いた「癖」というものはなかなか自分では気付けず、修正していくことも一筋縄ではいきません。

ですので、まずは体を動かす時、「どのあたりに力が入っているかな?」と自分の体に意識を向けてみてください。

そして、今日お話した「背中にある肩や腕を動かす表層の筋肉」にもし力が入っているようでしたら、そこの力を抜いてみてください。その状態で、力んで姿勢を正すのではなく、一番安定する場所を探すようなイメージで体を動かしてみてください。バランスボールに乗った時のような感覚です。一番楽でバランスが取れて安定した姿勢が取れたらそれでオッケーです!そうなれたときには深層にある「姿勢保持筋」が自動的に役割を発揮してくれているはずです。

そうして徐々に今まで入っていた背中の力は姿勢を正したり、保つのには不必要な力だったと体に教えてあげてください。この感覚が掴めてくると、本来の正しい体の使い方に近づいていけるかと思います(゚∀゚)

このことは座っていても立っていても、ギターを弾いている時もそうじゃない時も同じ事が言えます。楽に姿勢を正せる、保てる事が生きていく上でとっても大切なことだと僕は思います。まずは自分自身の体の動きを感じ、上手に使ってあげられる事がギターを弾く上でも大切だと思います( ^ω^ )

それではまた〜!