M/S(Mid/Side)処理

PRESSWERKにはMid/Side処理ができます。これは多くのEQやコンプに搭載されている古典的な機能です。ただし正確に理解して使いこなすとなると厄介な機能でもあります。ここでは基本的なMid/Sideの概要と、その仕組みと注意点、そしてPRESSWERKでの実践を紹介したいと思います。

M/Sレコーディング

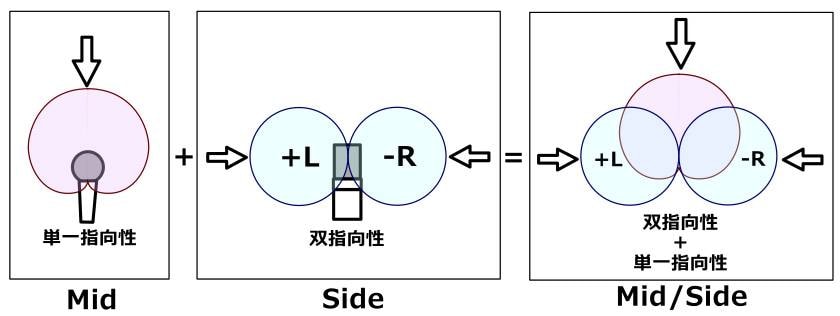

Mid/Side処理は、1934年に電子工学者でありレコーディング・エンジニアでもあるAlan Dower Blumlein氏(英)によって発案されたコンセプトです。 元々は録音時のマイク設置方法で、下図のように単一指向性マイクと双指向性マイクの2本使ったマイキングテクニックです。 これはMS方式と呼ばれ、通常のステレオに比べ、録音後にステレオ音像やセンターのボリューム調整を楽に行うことができます。 MS方式で録音されたものは、簡単に通常のステレオに変換でき、その逆変換も可能だったため、現在でもミックスやマスタリング等で使われ続けています。

マイクの指向性とセッティングからMidとSideという言葉は直感的な気はしますが、実際スピーカーやヘッドフォンで聴くときはLRのステレオ信号に変換されるので注意が必要です。

Midは、Sideに対するセンターというイメージがあるかもしれませんが、単なる単一指向性マイクで得られたモノラル信号で、センターの音だけが入力されるわけではありません。名前的にはMidよりもMonauralの方が適切のような気がします。 レコーディングにおいて主役をセンターに定着することができ、脇役との音量調整にも優れていました。

Sideは、双方向性マイクで得られた1chの信号に過ぎません。つまり左の音と、位相反転した右の音がミックスされた状態です。指向性を見ると分かりますが、前後の音は理想的には振動板の両方に均等に入力され打ち消されます。つまりセンターの音はキャンセルされます。 M/SレコーディングされたSideは、左右チャンネルに分けられMidと共にミックスされ、空間的広がりのあるステレオとなります。

ステレオ から M/S処理してステレオに戻す

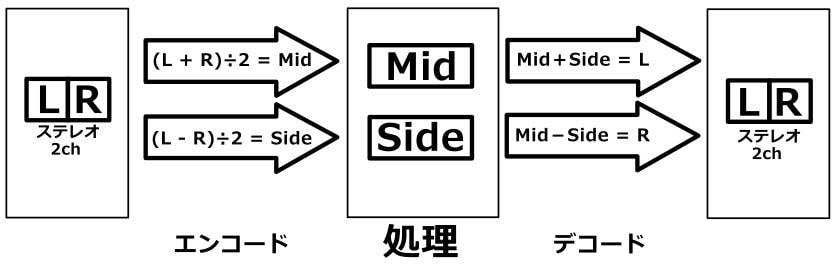

プラグインでM/S処理をする場合は、通常のステレオ(2ch)をM/S(2ch)に変換(エンコード)し、ここで加工処理をした後に、再び通常のステレオ(2ch)に戻す(デコード)というプロセスになります。図にすると以下のようになります。 足し算は波形の合成で、引き算は位相反転したものを合成するという意味です。

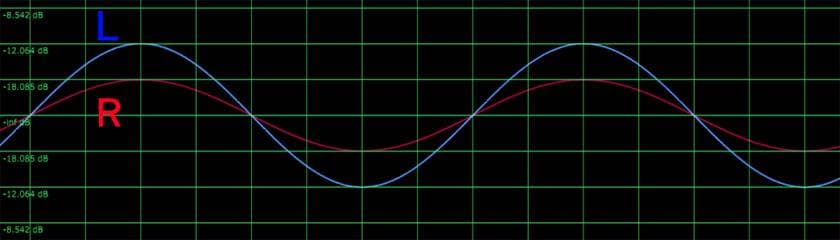

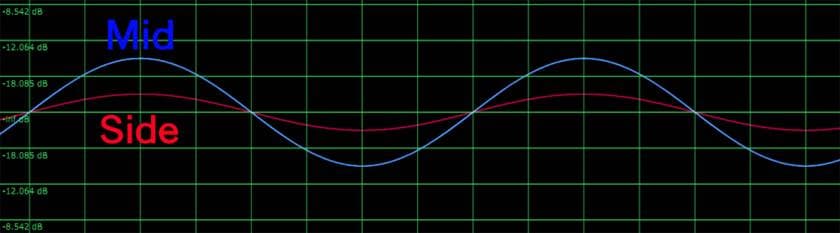

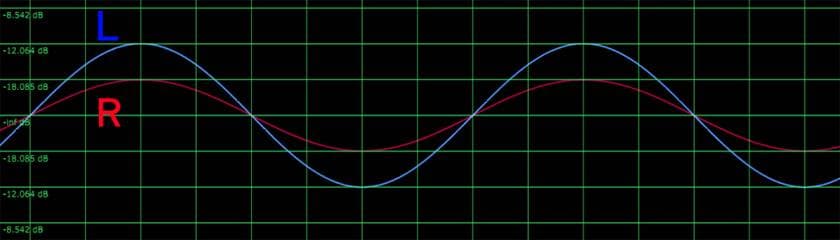

上記の流れを具体的な波形と式を使って説明したいと思います。 あまり面白い話ではないと思われますが、M/S処理は数式的な理解があれば、失敗せず、効果的な使い方が出来るようになると思います。逆に原理を知らないと大きな失敗を招く恐れがある処理だということは知っておいた方がよいです。 このコラムでは、M/S処理に必要な最低限の基本原理を簡単に説明します。 以下はサイン波で、左チャンネルに-12dB、右チャンネルに同じサイン波を-18dB入れます。

- L:-12dB(0.25)

- R:-18dB(0.125)

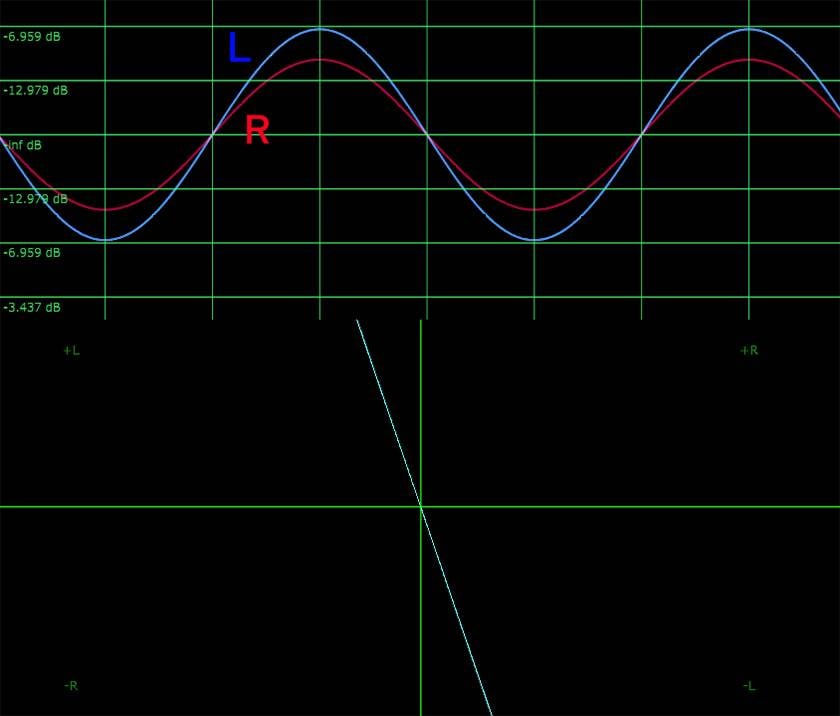

音にすると以下のようになっています。左寄りから鳴っているサイン波です。

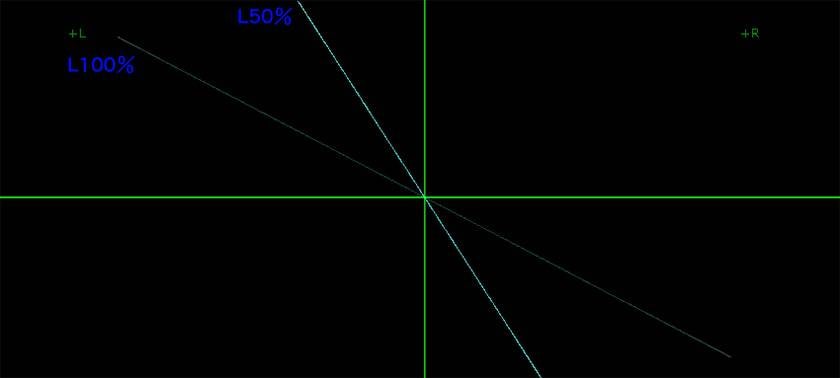

下はリサジュー図形ですが、サイン波なので音の方向性としても見ることができます。 50%と書かれた線がそれで、左斜めからの音と捉えることができます。 参考までに真左からの音100%はこの位置になります。

エンコード

M/SとLRの変換計算式は直感的とは言い難いもので、いろいろ気を付ける必要があります。 押さえておくべきことはMidは(L+R)/2のモノラル信号であり、左右の信号も内包したものとなり、ほとんどの情報が含まれています。 一方Sideは、(L-R)/2なので、全く同じ信号が左右チャンネルに含まれている場合、これが排除されます。別の言い方をするとセンターに定位している音が消えるということです。Midの音が消えるわけではありません。

上記波形をエンコードすると以下のようになります。リニアで計算して最後にdBに変換しています。

- Mid:(0.25+0.125)/2=0.1875=-14.5dB

- Side:(0.25-0.125)/2=0.0625=-24dB

エンコード後の処理

M/S処理の部分ですが、この状態の音声信号はLRのステレオとは別の世界観だと思った方がよろしいです。 ここで音量を変化させるとLRに戻したときに音量と定位が変化し、疑似ステレオ的な効果、もしくはその逆が生まれます。 位相反転が起きると音は人工的になり、やり過ぎると違和感が出るので、仕組みを理解した上で慎重に扱う必要があります。

M/S処理をサポートしているエフェクトの代表はEQとコンプになります。いずれも音量を操作するエフェクトと言えます。EQは周波数ごとに音量を調整し、コンプは時間に対して音量を調整します。まずはM/S処理で音量をいじると、どのような影響が出るのか知っている必要があります。これさえ知っていれば、EQでもコンプでもM/S処理で悩むことはないと思います。

Mid音量上げると定位がセンターに寄る

MidはLRを単純に足したモノラルです。Sideの音がある場合は、この音量を上下すると影響し位相に影響を及ぼします。分かりやすく言えば定位が変化します。

上記のサイン波でMid音量を6dB上げて、ステレオ信号に戻すと音量が上がって定位はセンターに寄っています。

- L:(0.1875/0.5+0.0625)=0.4375=-7.2dB

- R:(0.1875/0.5-0.0625)=0.3125=-10.1dB

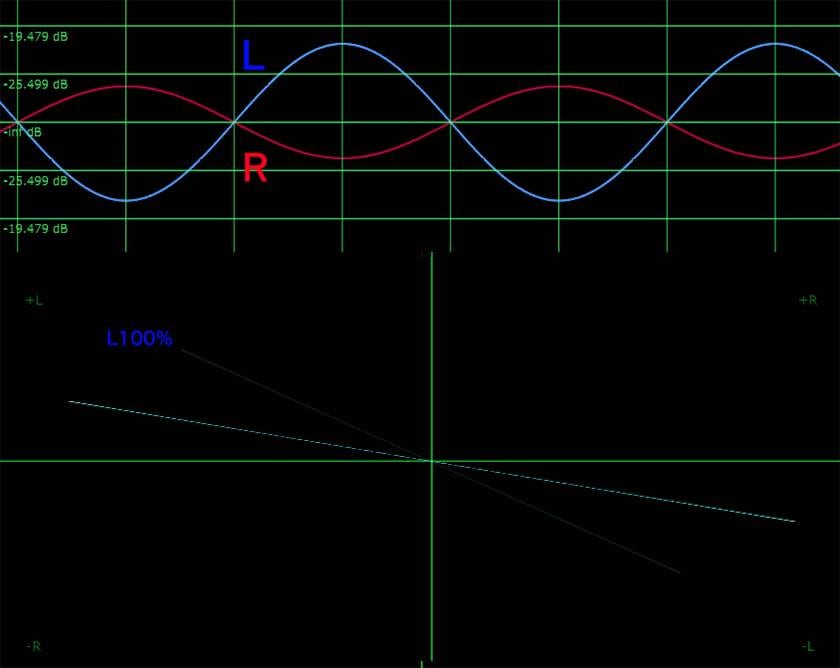

Mid音量下げると定位が広がる

逆にMid音量を極端に18dB下げると左右のチャンネルが相互に位相反転成分が生成され、疑似的に音像が広がるように聞こえます。これは人工的で不自然に聞こえ、特にスピーカーでは気持ち悪い印象になります。リサージュでは位相の関係で左100%を超えています。 実際にはここまで極端なレベル下げをすることは滅多にありません。 通常は控えめに扱うことで、違和感を感じない程度の人工的空間演出が可能となります。 ナチュラルなアコースティックサウンドの場合は、音像を崩しかねないので注意が必要です。

- L:(0.1875*0.126+0.0625)=0.086=-21dB

- R:(0.1875*0.126-0.0625)=-0.039=-28dB位相反転

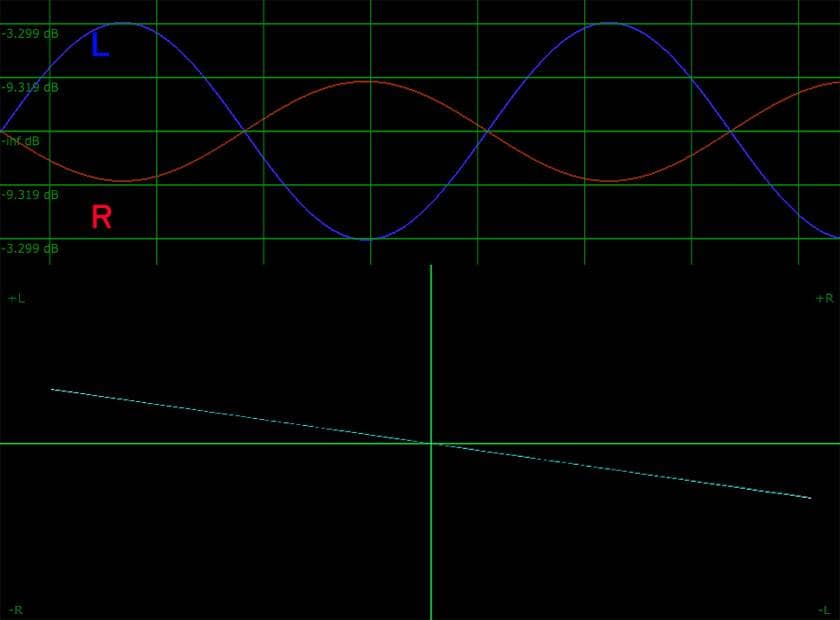

Side音量上げると定位が広がる

Side音量を極端に18dB上げると左右のチャンネルが相互に位相反転成分が生成され、疑似的に音像が広がるように聞こえます。音量レベルが違いますがMidを下げたときと同じような現象が起きます。Midを下げるとセンターに位置する主役が引っ込んでしまうため、通常はSideを上げて空間演出をする方が多いと思います。 注意点としてはSideの音は、ステレオをモノラル変換したときに式の通り消失する音ということを意識しておく必要があります。

- L:(0.1875+0.0625/0.126)=0.68=-3.3dB

- R:(0.1875-0.0625/0.126)=-0.3085=-10dB位相反転

Side音量下げると定位がセンターに寄る

Side音量を6dB下げて、ステレオ信号に戻すと定位はセンターに寄っています。Midを上げたときと同じような現象が起きます。

- L:(0.1875+0.0625*0.5)=0.21875=-13dB

- R:(0.1875-0.0625*0.5)=0.15625=-16dB

デコード

M/Sをステレオに変換します。エンコード後に処理しなければ下記のように元の波形に戻ります。

- L:(0.1875+0.0625)=0.25=-12dB

- R:(0.1875-0.0625)=0.125=-18dB

PRESSWERKでM/S処理

M/S処理の主な用途としてはミックスやマスタリングですが、通常はEQが利用されていると思います。 M/S処理の他用途としては特殊効果としての空間演出でしょうか。シンセを多用した人工的なサウンドであれば、かなり派手に使うのもありだと思いますが、アコースティック系サウンドは慎重に扱う必要があります。

コンプを使ったM/S処理は、時間軸で目まぐるしく定位がゆらぐ可能性があるため、EQ以上に注意する必要があります。 音量が上がるか下がるかで、逆の作用が働くので厄介ではありますが、上記の原理を理解していれば、コントロールできると思います。

PRESSWERKではM/Sボタンを押すと、CH1がMid、CH2がSideとなり、各チャンネルごとにコンプをかけることが出来ます。

下サンプルはコンプを利用したM/S処理の地味な例です。 ドラムのハイハットとライドのシンプルなリズムですが、M/S処理を使って定位を動的にいじっています。 アコースティック楽器の生の音は、1点から聞こえるものではありません。 そこで面が鳴っているイメージを疑似的に作ってみました。 最初がドライで、次にM/S処理です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

はじめてのボーカロイド

はじめてのボーカロイド

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

Focusriteオーディオインターフェイスで始める音楽制作

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド