1. はじめに

先日ふと新しいヘッドホンが欲しくなり、せっかくなら良いものを買いたいと思ってスペックの読み方や選び方をネットで調べてみたところ、「インピーダンスが高いヘッドホンは音質がいい」とされていることがわかりました。なぜインピーダンスが高いと音質がよくなるのか、その理由が気になってきてさらに調べてみたところ、人によって挙げている根拠がバラバラで統一されていませんでした。そこで、私が見つけた「インピーダンスが高いヘッドホンが音質がいい」理由をすべて挙げ、それぞれについて詳しく検証してみたいと思います。

2. さまざまな説紹介

a. 「ノイズが減る」説

- 「インピーダンスは交流信号に対する抵抗であり、インピーダンスが高いとノイズが減って小さくなるから音質がよくなる」

間違いです。

電子部品は入ってきた信号のどの部分が必要な信号でどの部分がノイズなのか区別することができないので、ノイズだけを減らして信号をきれいにすることはできません。ノイズを減らすためにはノイズキャンセリングのような技術が必要になります。また、一般論として電子回路はインピーダンスが高いほどノイズの影響を受けやすいとされていることとも矛盾します。

参考:村田製作所,”ノイズ対策 基礎講座【第1部】第4章 空間伝導と対策”

b. 「アンプの駆動能力の限界」説

- 「インピーダンスが低いヘッドホンは、インピーダンスが高いヘッドホンと同じ音量を出すためにより大きい電流が必要で、ヘッドホンを駆動するアンプの駆動能力を上回ってしまって信号が歪む」

一応ありえることではありますが、そうなるための状況が極めて限定的で一般性に欠けているためインピーダンスと音質の関係を説明することはできないと思われます。

どうしてなのか、具体的な数字を挙げて説明します。

まずどんな状況でヘッドホンが電流をたくさん消費するか考えると、次の3つの条件が挙げられます。

- - 大きい音を出す

- - 感度が低い:同じ音量を出すためにより多くの電力が必要

- - インピーダンスが低い:同じ電力を供給するためにより大きい電流が必要

最初の「大きい音」については、一つの目安としてこちらのサイト で「うるさくて我慢できない」とされている90dBの音を出す場合を考えます。「聴覚機能に異常をきたす」手前なので、音質を気にしながら音楽鑑賞をする状況としては十分大きい音量だといえるでしょう。

次に感度ですが、市販されているヘッドホンの仕様はおよそ90〜120dB/mWの範囲に収まっていますので、一番小さい90dB/mWの物を使うとします。

そしてインピーダンスに関しては、一般的にローインピーダンスのヘッドホンは32Ωが多いですが、今回はさらに低い16Ωのヘッドホンを用いるとします。

90dB/1mWのヘッドホンで90dBの音を出すので、必要な電力は1mWです。16Ωに1mWを供給するために必要な電流はおよそ8mAです。

この8mAという数字は大きいのか小さいのか、それを調べるためにDigikeyを利用しました。

電子部品の通販サイトであるDigikeyのオーディオアンプICのカテゴリで「Max Output Power」を昇順でソートします(参照)。

私がこの記事を書いている時点で最も出力の小さいICは「LA4533M-TE-L-E」という製品で、最大出力は「4mW x 2 @ 160ohm」となっており、2番目が「LA4635A-E」の「4.5mW x 2 @ 30ohm」、3番目からは「8mW x 2 @ 160ohm」が続きます。

電流に換算するとそれぞれ7mA、17mA、10mAになり(インピーダンスがそろっていない関係で2番目の製品が3番目より電流が大きくなりました)、「LA4533M-TE-L-E」を除く製品は上記の条件、すなわち90dB/mWのヘッドホンで90dBの音を鳴らすために十分な電流を供給できるということになります。

このように、ヘッドホンが必要とする電流をアンプが十分に供給できないケースが確かに存在しますが、「一番出力が小さいアンプ」を使って「一番感度が低くて」「一番インピーダンスが低い」ヘッドホンを「うるさくて我慢できない音量で」鳴らす状況でやっと起こりえることであるため、「インピーダンスが低いヘッドホンでは電流が足りず信号が歪む」という一般論として扱うことはできないと思われます。

c. 「高調波歪み」説

- 「インピーダンスが低いヘッドホンは大きい電流が必要で、電流が大きいほど高調波成分が増えるため音質が悪くなる」

アンプの出力電流-入力電圧特性は非線形関数なので、電流が大きくなると高調波成分が増えて全高調波歪(Total Harmonic Distortion、以下THD)が悪化するというのは正しいと思います。しかし、その変化の度合いがあまりにも小さいので、この説も根拠にはなりえないと考えられます。

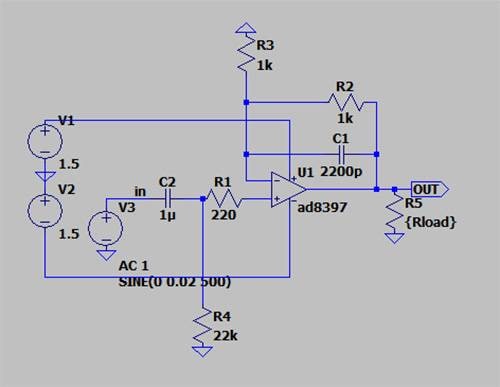

高調波歪みを解析的に求めることは困難なので、検証はLTspiceのシミュレーションで行います。検証に用いる回路はこちらのサイトのものを借用し、オペアンプはメーカーのモデルデータをインポートして受動素子は理想素子を用いて回路図を作成しました。

シミュレーションである以上、現実のオーディオ回路の特性を正確に反映しているわけではありませんが、今回は絶対値に大きい意味はなく、アンプの負荷インピーダンスの大きさが変わったときのTHDの相対的な変化量を知ることが目的なので目安としては十分だと思います。

比較する負荷抵抗の値は計算を簡単にするために16Ωと256Ωにしました。抵抗が16倍違うので、入力信号の大きさを4倍にすれば出力電力、すなわちヘッドホンの音量が同じ状態にすることができます。入力信号が大きすぎるとアンプが飽和して歪み特性が急激に悪化するので、入力信号は256Ωに対して0.08V、16Ωに対して0.02Vにしました。それぞれの場合のTHDは0.01995%と0.02068%で、dBに換算すると-74.0dBと-73.7dBになります。これが実際どの程度の影響があるのか、数字だけでは分かりにくいと思うのでテスト用の動画を用意しました。

動画で流している音は、高調波のパワーがすべて3次に集中していると仮定して、メインのトラックを12度上げたトラックを用意し、レベルを下げて元のトラックと同時に再生したものです。

-73dBと-72dBの比較をしようとしましたが、手持ちのDAWでは5dB刻みでしか設定できなかったため5dBの差の比較になっています。1と2の間に違いは感じられたでしょうか。音の大きさというのは音源全体のレベルを1dB変えたときの音量の差ですら、聞き比べないと気づくのは難しい小さな差なので、主信号に埋もれた高調波の1dB未満の差が音質に現れることはほとんどあり得ないと思われます。

d. 「コイルのクオリティ」説

- 「高いインピーダンスを持つコイルは細い針金を密に巻いて作るため、重量も軽いし空気が入り込むことなくきれいな磁場が形成される」

この説も理論上は十分ありえる話です。

ヘッドホンの音はコイルの振動で作り出されるもので、コイルの質量とインダクタンスは振動の特性に直接影響を及ぼします。メーカーは求める特性に応じてどの太さの針金を何回、どの程度の径で巻くかを選択しているはずです。電気信号に対して応答性のいいヘッドホンを作るためにコイルのインダクタンスを上げようとすると巻き数を増やす必要があり、同じ大きさで巻き数を増やすためには細い針金を作る必要があるということは想像に難くありません。ただ、質量が軽くなるとコイルの変位がすぐ頭打ちになるトレードオフが発生しますし、磁場に関してはc.「高調波歪み」説のように音質に影響を及ぼさない微差しか生じないかもしれません。あいにく私は電磁界シミュレーションのスキルを習得しておらず、この説の定量的な検証はできません。

e. 「因果が逆」説

- 「高いインピーダンスのヘッドホンの音質がいいのではなく、音質のいいヘッドホンのインピーダンスが高い傾向にある」

インピーダンスの高いヘッドホンはスマホやウォークマンのような携帯プレイヤーでは駆動するのが難しく、ヘッドホンアンプが別途必要になります。しかし、世の中でヘッドホンを買う人のほとんどはアンプなど用意せずスマホやパソコンに直接挿してすぐ使える製品を求めています。そのようなライトユーザー向けの入門モデルでインピーダンスの高いヘッドホンを開発したとしても、売れ行きは期待できないでしょう。となるとメーカーはある程度性能がいい(そして価格が高い)モデルしかハイインピーダンス製品を作らなくなるはずです。低いインピーダンスのヘッドホンが安価な物から高価なものまで玉石混合であることに対して高いインピーダンスのヘッドホンは一定以上のクオリティを担保されることになり、「インピーダンスの高いヘッドホンの方が音質がいい」という風潮が生まれるということはないとは言い切れません。

f. 「関係ない」説

- 「これといった因果関係はない」

ヘッドホンもスピーカーも音を鳴らす原理は同じなので、ヘッドホンの音質がインピーダンスと関係するのであればスピーカーにおいても同じ関係が成り立つと考え、スピーカーのインピーダンスと音質の関係についても調べてみました。私が調べた範囲内でのことではありますが、スピーカーの検索結果では「インピーダンスの違いによる音質の優劣は基本的に無い」という説が支配的でした。このことから、ヘッドホンの方も音質とインピーダンスの直接の因果関係はないと考えることもできます。

3. まとめ

ヘッドホンのインピーダンスと音質の関係について調べ、見つけた6つの仮説を検証しました。aは理論上間違いがあり、bとcは理論上ではありえるものの現実的に無視できる程度のものでした。dとeは検証が困難で、fは悪魔の証明になるため証明することが不可能です。結局、万人が納得できるような明確な数字をもって「これが真実だ」と結論を出すことができなかったのが非常に悔やまれますが、せめてこの記事が読者の皆様方の判断の一助になれましたら幸いです。

ちなみにですが、私は気持ち的にはe説とf説が真実ではないかと考えています。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめモニターヘッドホン特集

厳選!人気のおすすめモニターヘッドホン特集

夏フェスを盛り上げる良音ヘッドホン・イヤホン!大特集

夏フェスを盛り上げる良音ヘッドホン・イヤホン!大特集

オーディオテクニカ モニターヘッドホン3機種 徹底分析!

オーディオテクニカ モニターヘッドホン3機種 徹底分析!

ヘッドホン初心者講座

ヘッドホン初心者講座