今回は和音を出せるポリフォニックの電子音源の歴史を見ていきます。Moogのシンセサイザーが登場したのが1964年ですが、ポリフォニック電子楽器は、もっと早く1937年に電子オルガンという形で市場に登場しました。

1937年 Hammond Novachord 真空管オルガン

ハモンド社が分周回路の電子オルガンを発売しています。この時期はトランジスタが実用化されていないので、100本以上の真空管で回路が構成されています。内部は時代を先取りしていて減算フィルターやエンベロープが組み込まれており、オルガン音だけでなく、様々な音色を作り出すことができました。最も古い完全なポリフォニックシンセサイザーと言えるでしょう。YouTubeを検索すれば、実機の演奏映像を見ることができます。

Hammond Novachord, CC BY 3.0 (Wikipediaより引用)

Novachord insides, CC BY 3.0 (Wikipediaより引用)

その後、海外メーカーから様々な電子オルガンが発売されています。いずれも真空管を中心とした回路構成でした。機能的には初期のNovachordのような野心的なモデルは少なく、より安価で実用的な方向になったようです。調べて分かったのですが、この時代に販売された電子楽器はオルガンばかりです。なぜオルガンばかりなのでしょうか? 需要があったとは思いますが、同時に電子音源にとって都合のよい音色だったとも言えそうです。

オルガンは基本的に鍵盤を押している間だけ、均一な音がずっと鳴り続ければよいわけで、回路的には電子発振器とスイッチがあれば、なんとかなりそうです。またオルガンであれば音色バリエーションもそれほど重要ではありません。音さえ良ければ、ひとつの音色だけでも問題ないぐらいです。

1959年 ヤマハ エレクトーン D-1 35万円

トランジスタを中心に設計された電子オルガンは1959年にヤマハから発売されました。エレクトーンの歴史は、ここから始まります。回路のほとんどはトランジスタで構成されたようですが、アンプだけは真空管を使っていたようです。まだまだ真空管が元気な時代です。

写真:メーカーサイト引用

1962年 VOX Continental

1960年代にはポピュラーミュージックでもよく使われたポータブルな分周回路式オルガンも登場します。こちらもトランジスタにより小型化が実現しました。

VOX Continental, CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

1974年 Solina String Ensemble

分周回路を搭載したオルガン以外で有名なのはストリングマシーンです。名前の通り電子ストリングスという感じの音がします。ポピュラー音楽でよく使われていました。BBD素子独特のノイジーなサウンドで、今聞くと、とても雰囲気があります。70年代に入ると、集積化も進んで楽器も比較的コンパクトに作れるようになります。

SolinaStringEnsemble, Public domain (Wikipediaより引用)

1979年 Roland VP-330 Vocoder Plus 295,000円

ボーコーダー機能がついたストリングマシーンで、世界中のポピュラーミュージックで使われました。この機種は現在BEHRINGER からVC-340として復刻モデルが出ています。

BEHRINGER ( ベリンガー ) / VC340 ボコーダー

1970年代までは、分周回路によるポリフォニック電子鍵盤楽器が作られましたが、80年代になると一気にデジタル化の波が押し寄せ、別の方法でポリフォニックが実現できるようになります。部品点数も多く高価になる分周回路は使われなくなりました。

分周回路の仕組み

分周回路のメリットは全鍵盤の同時発音が可能ということです。Moogシンセサイザーが単音しか出せないのに対して、分周回路ではアコースティックピアノと同じように、押した鍵盤は全部鳴らすことができます。

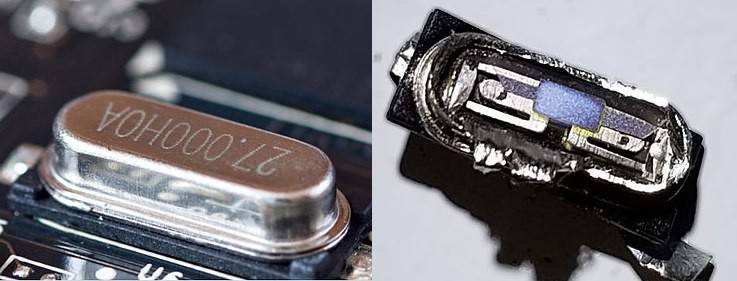

構造を簡単に説明すると、まず正確に振動する水晶振動子から高周波の信号を取り出します。この周波数を分周回路と呼ばれる回路を使って、任意の周波数にまで落として行きます。楽器で使う一番高い音まで周波数を落とし、それを鍵盤の一番高い音域の1オクターブ分、12音用意します。後はさらに分周回路を使って各音の、1オクターブ下、さらにその1オクターブ下へと音程を下げていくことで、必要な音域を確保するという仕組みです。

水晶振動子

水晶振動子は、電圧を与えると安定して振動する圧電素子です。楽器等では数百kHz~数MHzで振動するものを使用しています。最近のコンピュータなどでは数GHzも珍しくありません。水晶の圧電効果が発見されたのは1880年ですが、実用化には、しばらく時間がかかっています。1927年にベル研究所で、初めてクオーツ時計が作られています。50kHzで振動する水晶振動子を分周回路で、1Hz=1秒にまで周波数を落とし、同期モータを回しました。その精度は年30秒以内と、当時としてはもっとも正確な時計となりました。その10年後の1937年にクオーツ時計と同じ分周回路を使ったHammond Novachordが発売されています。

Quartz crystal internal, CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

論理回路で分周回路を構成

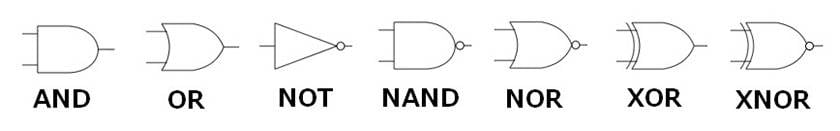

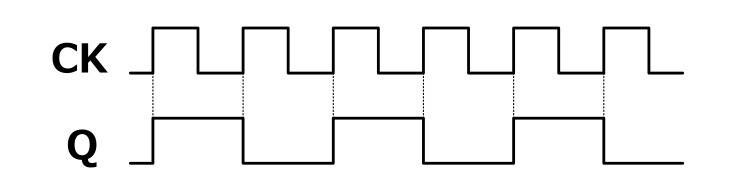

水晶振動子の振動数をそのまま電気信号として取り出しても、可聴域を軽く超えていますので、音として聞き取ることはできません。そこで回路を使って周波数を落とす必要があり、D(Delay)フリップフロップという論理回路を使って分周回路を作ります。論理回路はデジタル信号処理を処理するための回路で、最小単位としては以下のようなものがあります。いずれも1~2個の入力に対して、1個の出力が得られます。入力は0もしくは1で、出力も0か1となります。

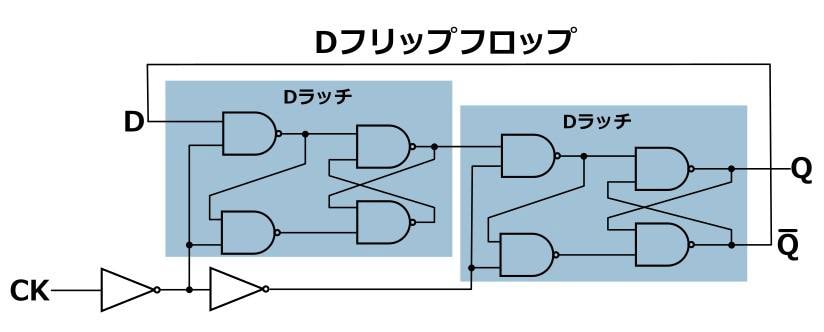

Dフリップフロップ回路は上記の論理回路を組み合わせることで、通電中は状態を記憶することができ、振動数を数えて処理し、周波数を半分ずつ落とすことができる回路です。NOTとNANDを組み合わせた下記のような回路となります。

NOTは入力1であれば0を出力し、0を入れれば1を出力します。

NANDは入力のいずれかが1、もしくは両入力0であれば1を出力し、両入力1であれば0を出力します。

Dフリップフロップの詳細は割愛しますが、CKがClockで、QはDに戻されます。結果的に出力Qからはオクターブ低い周波数が出力されます。

波形は、この回路から想像出来る通り、矩形波を基本としますので、Moogシンセサイザーのようにオシレーターの波形が豊富にあるわけではありません。基本的にフィルターを使って音作りをしますので、音のバリエーションという意味では、Moogシンセサイザーにはかないません。

分周回路を使った楽器はデジタル楽器?

上記の回路は明らかにデジタル回路となります。しかし分周回路を使ったポリフォニック楽器はデジタル楽器なのか?と聞かれると、困るところです。分周回路そのものはデジタル回路ですが、それ以外はアナログ回路で、音の加工は完全にアナログです。ハイブリッド構造ということになりますが、音の印象はアナログなので、一般的にはアナログ電子楽器と呼ばれると思います。楽器の場合は、波形そのものをデジタルで管理し、多くの処理をデジタルで行う場合に限り、デジタルシンセサイザーと呼ばれる傾向にあります。

余談ですが、時計についてもアナログとデジタルの違いで困った現象が起きています。クオーツ時計は内部的にはデジタル回路を駆使していますが、実際は時計業界では文字盤で、アナログと呼ぶか、デジタルと呼ぶかを決めているようです。針が物理的に動いていればアナログで、液晶などに数字を表示する場合はデジタルとなります。どの分野でも内部原理よりも、印象で決定されることは多いようです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

各メーカーの鍵盤比較

各メーカーの鍵盤比較

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド

キーボード・ピアノ講座

キーボード・ピアノ講座