楽器の王様はピアノと言われています。楽器の中では音域も広く、一人で複雑なアンサンブルも可能な完全楽器なので、確かに優等生と言えるでしょう。しかし、音楽の中心は、いつの時代も歌です。今回は声を楽器とみなして、いくつかの視点で見ていきたいと思います。

■ 人は人の声を聴きたがる?

どんなアンサンブルでも、歌があれば、リスナーは歌に耳を傾けようとします。これは人の動物としての特性と考えてよいと思います。人は人の声に敏感なのです。人の声と分かれば、無意識にそちらに集中してしまうのが普通です。他の楽器が歌の存在感には勝てない理由がここにあります。

また、そのことは声に対して判別能力が高いことも意味します。当然のように男女の違いなど簡単に聞き分けられますし、誰の声かもすぐに分かります。また微妙な感情さえも声から判断することができます。声から得られる情報はとても多く、誰もが聞き分けられる能力を持っているわけです。そのため機材のテストで、人の声を使うと、素人でも機材の微妙な違いが判断出来るわけです。

人に限らず、動物は自分と同種の鳴き声には、ひじょうに敏感です。同種フィルターと命名したくなるぐらい、同種と、そうでないものを切り分けます。以前小鳥のヒナを保護したときに、そのヒナが鳴くと、近い種の小鳥が近くまで覗きに来るのです。関係ないと分かると去っていきますが、次から次へと小鳥が寄ってきて、不思議な気分でした。また猫の前で猫のような鳴き声を真似しても、猫は冷やかに見ているだけですが、そっくりの鳴き声になると、ビクッとします。動物はどうも同種の鳴き声は無視できない性のようです。

■ 声の音域

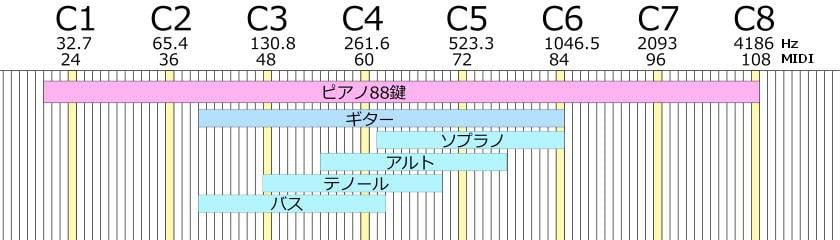

クラシックのソプラノ~バスの担当音域になります。各パートは2オクターブ未満で、それほど広くはありません。4パートの全音域で、ようやくアコースティックギターの音域と同じ程度になります。各パートの音域がそれほど広くない理由は音量が必要だということです。元々クラシックは生の声で響かせることが重要で、電気的に増幅することは想定していません。音量を確保するために、音域は得意なところに集中することになります。

ポピュラー音楽では扱う音域がクラシックとは違っていることも多く、時代ごとに変化しています。現代はマイクを使って電気的に音量を確保するので、生の音量は、それほど重視しません。その代わり使う音域がシフトしたり、若干広めに使う傾向にあります。

かつてのプロの歌手はクラシック出身の人が多かったということもありますが、使う音域はクラシックに近く、男性は低い声で「男性ならでは」を強調するような歌い方が主流でしたし、女性はソプラノのような高い音域で、やはり「女性ならでは」を強調するように歌っていました。

しかし、この数十年で、男性は、以前より高めの音域で歌うようになり、テノールのトップノートを連発するぐらいは普通になりました。女性は逆に低めの音域で歌う傾向が顕著です。人によっては一聴しただけでは男か女かわからないこともよくあります。

なぜこのように、なってきたのでしょうか? この数十年で人類の発声構造が変化した! なんてことはないので、ポピュラー音楽に求められる歌のあり方が変化してきたということになります。

分かりやすいところでは、アンサンブルとしてのサウンドが変化したことで、歌に求められるものが変わったという側面があります。特に男性の場合は、あまり低い声で歌っているとアンサンブルによっては、かき消される傾向にあるからです。ロック系では比較的高めに歌うは必然といえます。

女性の歌が低くなってきた理由は別のところにあります。ポピュラー音楽では歌詞を重視する傾向にあるので、歌詞に見合った音域になってきたということです。ソプラノの高音域では、フォルマント的に、言葉の発音は難しくなり、どうしても不明瞭になります。歌詞を伝えるには高すぎるのです。

もう少し複雑なところでは、中性的な部分の魅力が社会的にも認知されてきたということもあると思います。音楽業界には、そういう方々が元々多くいるので、ようやく包み隠さず表現できるようになったということでしょうか。

歌の音域というのは、その時代のサウンドや、表現内容に合わせて変化しているというわけです。

■ 声の音質

人には様々な声の持ち主がいます。かなり幅広いバリエーションのように感じますが、これは前述の同種フィルターが入っているので、あまり客観的ではないかもしれません。そもそも聞き取り能力が動物ごとに大きく違うので、人から見たら同じような鳴き声に聞こえる動物でも、彼らは、全く違うと思っているはずです。人が聞いても明らかに違うと思う身近な動物としてはカラスです。個体を識別できるぐらい声が違っていて面白いです。

話を人に戻します。声質が、こうも違って聞こえるのは何が要因となっているのでしょうか。発声器官の形や大きさから来る部分は絶対的ですが、個性と感じる部分を形成しているのは、多くの場合、その使い方です。声は生まれたときから毎日使うものですから、癖と言えるレベルで使い方が固定されています。これらは無意識で使っているので、これを修正するのは難しいことです。使い方の良い、悪いはありますが、それが個性ということになります。特にポピュラー音楽では、何でもありの世界なので、個性的な歌い方の人は多いです。

プロの中でも、お手本と言えるような人から、真似しない方がよいと言われる人まで様々です。良い悪いの判断は主観的なもので、リスナーが良いと思えば、それは良いということになりますが、プロはいつでも安定した歌唱を行う必要がありますし、なるべく長く活動はしたいものです。そういった観点からすると、やはり無理がなく、長時間、長期間安定して歌える発声は、ひとつの基準になると思います。

発声は、癖の集大成のようなものなので、今までと違った発声を獲得することは、楽器演奏を習得するよりも、ある意味難しいと思いますが、その構造や仕組みを知ることで、ヒントが見えてくると思います。次回は、その発声のメカニズムについて解説したいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

お化けを倒してサウンドGET!

お化けを倒してサウンドGET!

バンドあるある相談

バンドあるある相談

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

○○やってみた!

○○やってみた!

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !