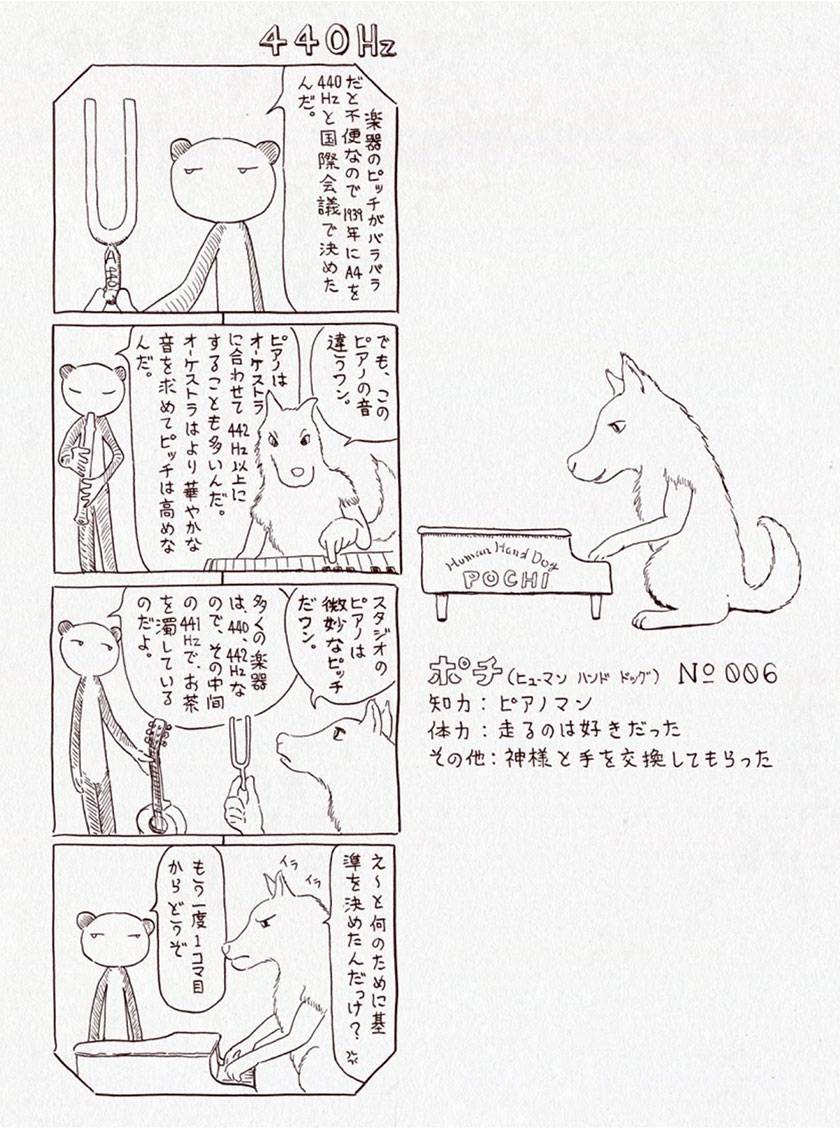

こんな具合で、現在はA4=440Hzを国際標準と定めながらも、足並みが揃っていないというのが実情です。むしろクラシックは442Hzが普通となっています。

ピッチが上がるということは、音が少し高くなる以外にも音色に影響が出て、より華やかな音になります。弦楽器の場合は、弦が強く張られることで、より張りのある強い音が出る一方、奏者にも負担が出てきます。弦を押さえる力が増えるからです。クラシックでは、生音勝負ということもあり、より華やかな音を求めて、ピッチを上げたくなるようです。またピッチが上がると必然的に音量も上がる傾向にあります。

1800年代は、もっと低く、435Hzと定めていました。そこから5Hz(約20セント)もピッチが上がって来たことになります。バロック時代は、さらに低く現在の半音下とも言われています。そうなるとバッハの音楽などは、音色だけ見ると当時と現代の演奏では、まるで違っていた可能性があります。

逆にピッチを下げたいという要求はあるのでしょうか? ヘヴィーロックなどでは、基準ピッチではないですが、半音下げによって音色をダークにするということをやっています。目的が音色なので、ピッチ上げの目的と同様です。また半音下げることによって、ギターなどはテンションが弱くなり、奏者にとっては演奏面でメリットも出てきます。またクラシックでは、バロック時代の音楽をそれらしく再現するために、半音下げで演奏することも多いようです。現在のキラキラした音だと当時の雰囲気が出にくいようです。

楽器からみると、ピッチが上がるということは、弦楽器の場合は、弦を強く張ることになりますので、時代と共に楽器への負担が増えていると言えます。数百年前に作られたバイオリンなどには酷な気がします。想定されていたよりも半音近く上げられているわけですから。また音量を出すために弦の材質も変わって、より楽器に負担をかける方向になっています。実際古いバイオリンなどは現在の演奏に耐えられるように少なからず改造はされているようです。クラシックの歴史を見ても、元々は宮廷音楽として、比較的こじんまりと演奏していましたが、アメリカに規格外のカーネギーホールが建設されてから、大音量が求められ、ピアノをはじめ、多くの楽器が音量アップのための改良が施されました。アコースティック楽器は大音量であればあるほどよいということになっていきます。現在でもクラシック音楽は生音を聞かせますが、他の多くのジャンルでは電気的に増幅することで、どんな会場でも演奏できるようになっています。このことは、ピッチを上げたり、生音で大きな音を出す必然性が薄れていることを意味します。

お行儀が良さそうなクラシックが基準を破って442Hz、もしくはそれ以上になっていますが、反対に、お行儀の悪そうなロックなどは440Hzを守っていたりするところが面白いところです。今後どうなるか分かりませんが、またどこかで基準ピッチを定めるかもしれません。とりあえずISO国際標準化機構としても1955年に440Hzが基準ピッチと定めています。さらに20年後の1975年にも再確認されています。守らない人たちが多かったのでしょう。現在も440Hzのままですが、クラシック業界は守る気はないようです。

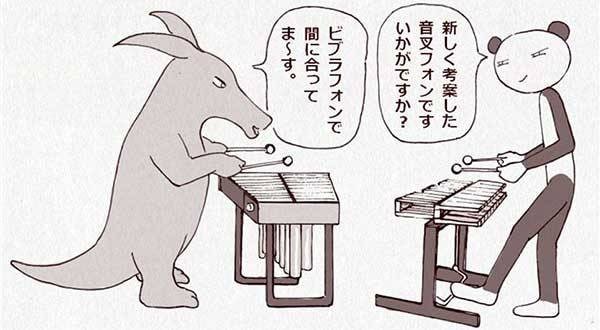

基準ピッチが時と場合によって違うというのは、楽器を作る立場からすると、とても厄介な問題です。弦楽器などは多少融通が利くので、その場でピッチを合わせればよいのですが、ピアノなどは弦の数が多すぎて簡単にピッチを合わせることはできません。また固定ピッチのフリーリードや鍵盤打楽器などでは、ピッチが違ったら打つ手はないのです。実際オーケストラ用は442Hzで作られ、一般用は440Hzで作られています。困った問題です。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

お化けを倒してサウンドGET!

お化けを倒してサウンドGET!

バンドあるある相談

バンドあるある相談

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!

○○やってみた!

○○やってみた!

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信

サウンドハウス虎の巻 !

サウンドハウス虎の巻 !