リチャード・ペイジ、ペイジズの場合…

前回までは、ジャズやポップスといったジャンルを超えた音楽の融合などをテーマに原稿を書いてきました。その中で、音楽ジャンルによる「売れる」「売れない」という商業的な切り口にも触れています。

音楽制作に関わる人達は「音楽は売れてなんぼ」という側面から逃れることができません。プロとして仕事をする以上、セールスは当然ながら大きなテーマです。自分の好きな音楽だけをやり続けて生きていけるほど、世の中は甘くはありません。

私自身、かつてニュースなどのテレビ番組を制作していましたが、自分の好きなネタで当たった試しはほとんどありませんでした。音楽と同様、テレビ番組でも自分の好きなことを実現できるのは稀有なことです。

テレビの世界では、理不尽ではありますが視聴率が高い番組ほど「いい番組」だと置き換えられます。視聴率が高くてもつまらない番組もありますが、営業的には時間帯の視聴率が高ければ収入が大きいという業界の常識からは逃れることができません。そういう意味では、視聴率が高い番組はいい番組なのです。

一方、質の高いドキュメンタリーは高視聴率こそ望めませんが、社会を動かす力になり得ます。民間放送連盟賞など、賞の対象にもなり、その獲得は放送局の信用やステータスにもつながります。

つまり、営業的とは言えなくても「いい番組」も存在するのです。

音楽も同様に、高セールスではなくても、素晴らしい音楽は存在します。「いい音楽は売れる音楽か?いや、人の心を打つ音楽がいい音楽だ!」など、この辺りは、まさに永遠のテーマと言えるでしょう。

さて、ペイジズというバンドです。ペイジズは、私が大変好きだったバンドでした。友人の勧めで聴いたその音楽は、典型的なウエストコースト・サウンドでありながら、随所にひねりの効いた箇所が見受けられる、ただのロックではない音楽がパッケージされていました。

ペイジズの音楽はかなりテクニカルで、サウンド的にも洒落ていたことから音楽通からの評価は高く、熱心に支持されていました。しかし何故か、それがセールスにつながることはありませんでした。

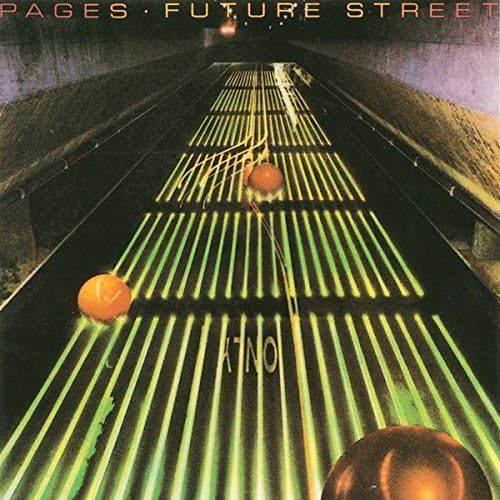

■ 推薦アルバム:ペイジズ『Future Street』(1979年)

リチャード・ペイジ(b/vo)とスティーヴ・ジョージ(key/vo)を中心としたグループ、ペイジズ。このアルバムは名盤とされながらも、セールスとは無縁だった。

楽曲としては前半が8ビートを中心とするロック、後半は16ビートがベースになっている。優れた楽曲が多く、8ビートも16ビートもひねりが効いているものの、トータルとしては、なぜかちぐはぐな印象を受けてしまう。

起用されたミュージシャンも、マイケル・ブレッカーやジェリー・ヘイ率いるシーウィンド・ホーンズといった一流どころ。彼らが、ハイセンスなペイジズの音楽性を支えている。

推薦曲:「Chemistry」

相応の演奏技術がなければ成立しない、難易度の高い一曲。スティーヴ・ジョージのローズピアノ・ソロなども配置され、ただのロックとは一線を画したアプローチがなされている。ローズ・ソロの後はオーバーハイムと思われる品のいい音色によるシンセサイザー・ソロも披露。それが終わるかと思いきや、ギターリフとシンセ・ソロが絡み合うアンサンブルが聴けるなど、通常のポップスにはない構成だ。さらに、変拍子やキメのフレーズが随所に登場するあたりにも、彼らの非凡な音楽性を感じる。単なるロックとして括れない高い音楽性、そこに専売特許のコーラス・ワークが加わることで、唯一無二の「ペイジズ・ワールド」が構築されている。

推薦曲:「Who’s Right Who’s Wrong」

AOR路線に舵を切る次作、『Pages』を予感させる名曲。この楽曲は1981年に名プロデューサー、トミー・リピューマがプロデュースしたモントルー・ジャズ・フェスティバルの名盤『カジノ・ライツ』にも収録され、アル・ジャロウとランディ・クロフォードの歌唱で知られている。リチャード・ペイジとケニー・ロギンスの共作であり、多くのカバー・バージョンを生み出した。マイケル・ブレッカーによる流麗なサックス・ソロも聴きどころ。ジャズ・シーンの御大までをも巻き込むこのバンド、当時の実力は相当なものだったのだろう。

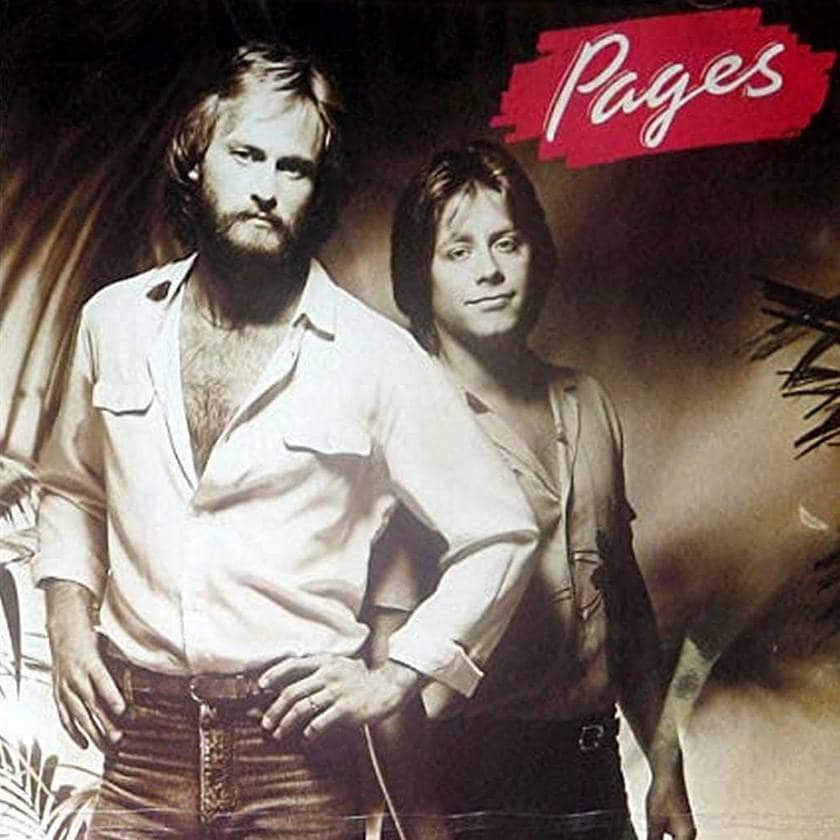

■ 推薦アルバム:ペイジズ『Pages』 (1983年)

エアプレイのギタリスト、ジェイ・グレイドンによるプロデュースで、ロックバンドというレッテルを見事に剥がしたペイジズのサード・アルバム。全体を通し、お洒落でキャッチーな楽曲がアルバムを彩っている。このアルバムも音楽通の間ではAORの名盤とされている。

当時の超売れっ子であったジェイ・グレイドンのパートナー、デイヴィッド・フォススターのアレンジには、ペイジズの2人によるコーラス・ワークが欠かせなかった。彼らの見事なコーラスは、このアルバムでも健在だ。

スティーヴ・ジョージのシンセサイザーやフェンダーローズ・ピアノも大きくフィーチャーされており、このアルバムのAORテイストに一役買っている。ドラマーのヴィニー・カリウタや、ベーシストのニール・スチューベンハウスといったファーストコールのミュージシャンを起用し、ペイジズの洗練性を高めることに成功している。

しかし、高い音楽性を持ったこのアルバムもセールスには結び付かなかった。

推薦曲:「You Need A Hero」

冒頭から、芯のあるふくよかなオーバーハイム・シンセサイザーの音色が「これぞAOR」といった空気を醸し出す名曲。音数も巧みに整理されており、もちろん、2人のコーラス・ワークも冴えわたっています。

この曲では、イントロのメロディやサビのブラス系バッキングなど、様々なオーバーハイムの音を随所で聴くことができる。派手さはないが、楽曲におけるシンセサイザー・アレンジの一つの手本と言える。

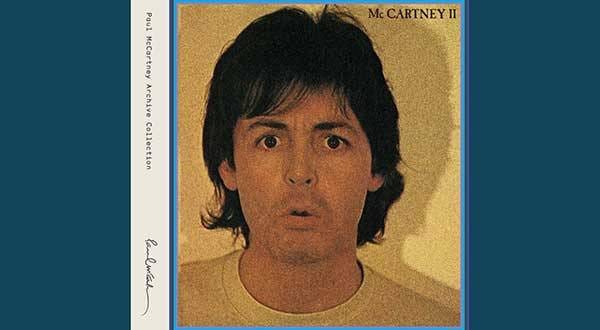

■ 推薦アルバム:ミスター・ミスター『Welcome to the real world』 (1985年)

ペイジズは「ミスター・ミスター」とバンド名を変え、このアルバムを制作した。

全米ナンバーワンとなる楽曲が2曲も収められた、ペイジズではなく、ミスター・ミスターとしての大ヒットアルバム。

ドラムマシンやシーケンサーを取り入れ、前作までのAORテイストから一転。8ビートのロックサウンドをベースにした楽曲で構成されている。

当時、全米ナンバーワンを獲得した2曲、特に「Kyrie」は、MTVを観ながら「この曲のどこがいいのだろう?」と思った記憶があります。私には単なるポップソングに聴こえた。

ペイジズの楽曲の方が圧倒的に優れていると感じていたため、「お子様ロック」的なこの曲が全米を制するという事象に戸惑い、どう理解していいのか整理できなかった。

今となってはキャッチーで時代の潮流を掴んだ、シンブルでポップな分かりやすい曲が売れるのは十分に理解できる。そして、全米1位は狙って取れるものではない。我々は、リチャード・ペイジの楽曲制作能力の高さに感服するしかないのだろう。大衆の要求にフォーカスできるのが作家の能力であり、それを作るのが音楽家としての1つのテーマなのである。リチャード・ペイジは、高度な音楽性を追求できると同時に、セールスにも手が届く、稀有なミュージシャンだったのだ。

推薦曲:「Broken Wings」

ペイジズのような込み入ったリフや仕掛けは一切ない。ドラムマシンとプログラムされたベースラインのリフレイン。シンプルなシンセサイザー・パッドをバックに、リチャード・ペイジの美しい声がサビを歌う。メロディラインが琴線に触れる楽曲。全米チャートNo.1を獲得。

推薦曲:「Kyrie」

シーケンサー、ドラムマシンを導入した、シンプルでストレートなロック曲。全米チャートNo.1に輝いた。ベースラインをシーケンサーが担うという、当時としては新しい形のポップソングの原型ができあがった。キャッチーなサビとマシンサウンドが、チャートの頂点へとつながりました。この手腕は、リチャード・ペイジの楽曲制作能力の賜物と言える。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲

- アーティスト:リチャード・ペイジ、スティーブ・ジョージ、マイケル・ブレッカー、ジェイ・グレイドン、ビニュー・カリウダ、ニール・ステューベン・ハウスなど

- アルバム:『Future Street』『Pages』『Welcome to the real world』

- 推薦曲:「Chemistry」「Who’s Right Who’s Wrong」「You Need A Hero」「Broken Wings」 「Kyrie」

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

バンドあるある相談

バンドあるある相談

ミュージシャン数珠つなぎ インディーズバンド編

ミュージシャン数珠つなぎ インディーズバンド編

音楽フェスをご紹介

音楽フェスをご紹介

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

ワンランク上のボーカルマイク選び

ワンランク上のボーカルマイク選び

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド