国内音楽シーンの重要人物達による旧来音楽へのアンチテーゼ

今回の永久保存盤ライブの国内盤、最終回です。 最後のライブアルバムは何にしようかといろいろ迷いました。 結局、YMOのライブを選択するに至りました。その理由は、日本から発信された音楽として当時もっともエポックメイキングであり、音楽に向き合う思想とその意図が新しかったこと、しかも特殊な音楽をバンドとしてライブで再現できた点を考慮しました。

音楽は人間が主体的に行う行為であり、その中心となる一部分を機械に委ねるという突拍子もないことを考える人間がいました。 それは細野晴臣さん(以下敬称略)というベーシストであり、音楽家です。細野晴臣は、人間の演奏の一部を機械に委ね、人間が機械に合わせるという新しい音楽を模索していました。

当時の坂本龍一のインタビューでは、「人間が弾けない早いパッセージを機械ならば弾くことができる」、それを機械に任せるといった趣旨の話をしていました。一方、それだけでは短絡的であり、あまり大義を感じませんでした。メディアが分かりやすいように、その部分だけを切り取ったとも考えられます。

単に人間が弾くことができないフレーズを機械に演奏させる、リズムが狂わないドラムマシンにリズムを任せるだけだと、当時の私は思っていました。その結果、YMOはつまらない音楽だと決めつけていました。機械が演奏している音楽を聴いても意味がないと考えたからです。よって私は機械に先導される音楽は好きではなく、勝手に嫌っていました。そんな時間が随分と長く続きました。

一方で、音楽として「意外にカッコイイ」という感情も持っていました。私の通う大学では、学園祭の時にYMOの『ファイアークラッカー』がテーマソングとして使われており、プラスティックな音楽にある種の好感も持っていました。

しかし、実際のYMOのコンセプトは上記とは別なところに存在していました。 細野晴臣の発想は、人間が演奏する音楽の一部を機械が担うこと、人間が機械と共存し、それに人間が合わせるシステムから新しい音楽を生み出すというものでした。そういう意味では、主体は機械ではなく、人間だったのです。 この発想を随分後になって知り、細野晴臣という音楽家の凄さを知りました。

さて、そこでYMOのライブです。 YMOの音楽は、機械といってもすべての音に人間が介在しています。 メンバーはキーボードの坂本龍一、ベースの細野晴臣、ドラムの高橋幸宏。坂本龍一はYMO結成当時、芸大の学生でシンセサイザーに興味を持ち、実際にセッションワークの時にはアープ・オデッセイやKORGのPS-3100というポリフォニックシンセサイザーを使っていました。

細野晴臣はフェンダーのプレシジョンベースなどを使っていましたが、YMOの初期の段階ではアープ・オデッセイ(2音デュオフォニック)を使っていました。これは、演出としてベースもシンセサイザーで演奏するという側面もあったのかもしれません。後に細野はアープ・オデッセイから実際のベースに変更しています。

そしてドラムの高橋幸宏は、当初ティンパンアレイの腕利きドラマーが担当する予定もあったようですが実現せず、高橋幸宏になったといわれています。結果、これが大正解でした。リズムクリックに合わせて機械的に叩くドラマーとしては、高橋幸宏以外に考えられなかったからです。それほど彼のドラムはクリック的でありながら、その上にグルーヴも作り出せるという稀有な能力を有していました。

その3人にプラスして、4人目のYMO、シンセサイザーマニピュレーターの松武秀樹が参加します。松武秀樹がコンピューターに打ち込んだクリックやメロディなどを3人が聴きながら、クリックに合わせて演奏します。

この3人(と松武)が作り出すシンセサイザーによる音楽は、その斬新さが受け、国内のみならず海外でも多くのリスナーを獲得しました。 当初、YMOの音楽はライブでは再現できないといわれていました。しかしYMOは、スタジオの録音トラックだけでなく、ライブでもその音楽を再現できる力量を持っていたのです。今回は、人間と機械が共存することで誕生したこのライブ盤がテーマです。

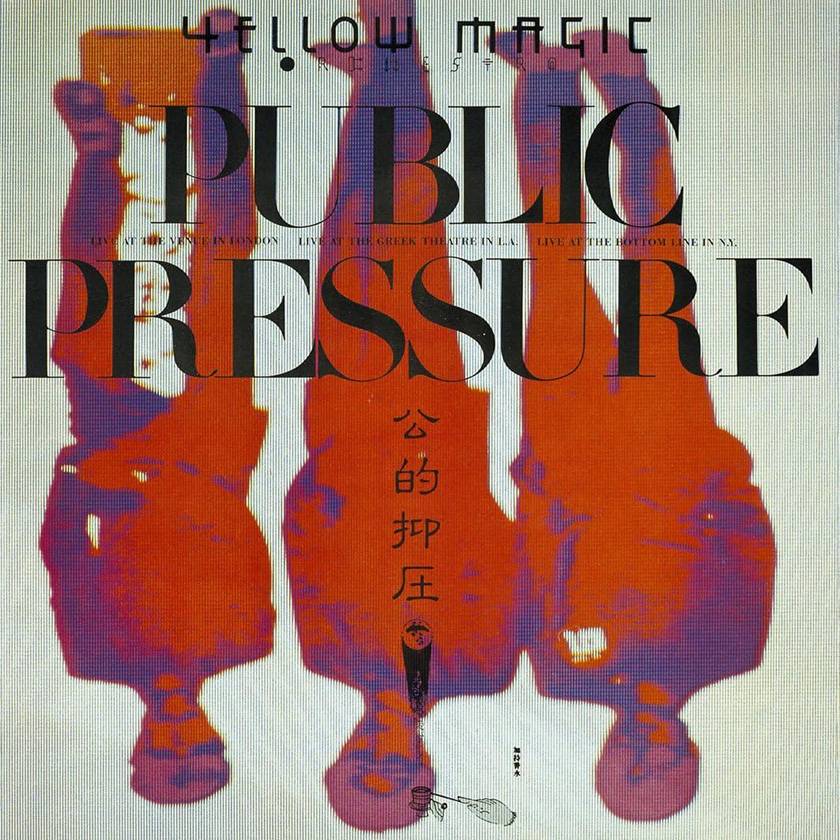

■ 推薦アルバム:YELLOW MAGIC ORCHESTRA『PUBLIC PRESSURE』(1980年)

1979年のワールドツアーにおけるロンドン「THE VENUE」、ロサンゼルス「GREEK THEATRE」、ニューヨーク「BOTTOM LINE」、東京中野サンプラザでのライブ録音。 めくるめくYMOワールドが展開される。スタジオ録音版よりも、より人間的なグルーヴを堪能できるのもこのライブの特徴だ。ある種プラスティックで均一的なアンサンブルの中に、バンドとしてのグルーヴが存在する。それはサポートメンバーとして参加している矢野顕子と渡辺香津美の要素も大きいかもしれない。

しかし権利等の関係で渡辺香津美のギターの音は全てカットされ、ソロ部分などは坂本龍一がアープオデッセイで(ギターソロの)パートを弾いている。

矢野顕子はサポートキーボードとしての役割だ。矢野が演奏しているのは主にバッキング。坂本龍一とのシンセサイザーの役割分担は、坂本がメロディラインを弾き、矢野顕子はメロディに対しコードでバッキングをしている。YMOはシンセサイザーバンドなので、矢野はオーバーハイムの8ボイスシンセサイザーでハーモニーを加える役割だ。このシンセのバッキングが非常にリズミックで、バンドにある種のグルーヴ感をもたらしている。クリックをベースにした音楽を演奏しているのに、そこに人間のノリ、グルーヴが生まれるというのが非常に面白い。そういう意味では、細野晴臣が目指した音楽がこういうところに反映されているのかもしれない。

推薦曲:「雷神(RYDEEN)」

高橋幸宏が作ったYMOの代表曲。冒頭はローランドのVP-330による、坂本龍一のボコーダーボイス「We are Yellow Magic Orchestra」から幕を開ける。 当時の坂本龍一のセッティングは正面にポリムーグ・シンセサイザー。ポリムーグは、コントロール部が鍵盤の斜め上部にあり、その上にシンセサイザーを乗せるスペースがある。そのスペースに年代が異なるアープオデッセイを2台乗せている。左手側にプロフェット5という5音ポリシンセがあり、その上にローランドのボコーダーVP-330を置いたセットになっている。

ライディーンのAメロ部分はストリングス的な音で演奏し、Bメロ部分をポリムーグに乗せた右側の新しいバージョンのアープオデッセイ(黒いパネル)の鋸歯状波で弾いている。粘りがあるオデッセイらしい良い音だ。2コーラス目のBメロ部分は左側、初期型のオデッセイ(白いパネル)。これは山下達郎のピットインのライブで使っているアープオデッセイだ。矩形波を選択し、笛っぽい音で弾いている。当時のオデッセイやミニモーグといったモノフォニック系のシンセサイザーには音色のメモリー機能がなく、演奏中に音を変えるのは不可能なため、違う音のオデッセイを2台並べてセットし、使い分けていたことが考えられる。

推薦曲:「東風」

坂本龍一によるYMOの代表曲。ポリムーグによる重厚なストリングス音でイントロとAメロを奏でる。2度目のAメロ部分はストリングス音のピッチをベンディングしている。ここでのベンディングプレイはライブならではだ。 ポリムーグは鍵盤中央部分に、縦1.5センチ、横15センチ程の金属板状のリボンコントローラーがついている。このリボンコントローラーに指で触れ左右にずらすことで、音程を上昇させたり、下降させたりすることができる。坂本はこのリボンを非常に上手く使っている。 こういったリボンコントローラーの操作は機械では困難であり、そういう箇所にこそ人ならではのタッチを垣間見る(??笑)ことができる。人間と機械が対峙する断片を聴けるのも、このライブの大きな醍醐味だ。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲

- アーティスト:細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏、松武秀樹、矢野顕子、渡辺香津美など

- アルバム:『PUBLIC PRESSURE』

- 推薦曲:「雷神(RYDEEN)」「東風」

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH 鍵盤特集

PLAYTECH 鍵盤特集

ブランド別!おすすめの人気ワイヤレスイヤホン

ブランド別!おすすめの人気ワイヤレスイヤホン

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド