サンプリング音源 PCM

実際の楽器等をサンプリング(録音)した音をデジタルデータとしてメモリなどに保存して使う音源の総称です。波形フォーマットは、ほとんどの場合、無圧縮のPCM(pulse code modulation)となります。録音した音を使うのでリアルな音を再現するのが得意な音源です。

音を出すときはメモリのデータを再生します。音程のある楽器の場合、音程ごとにサンプリングするのが理想ですが、初期はメモリが高価だったこともあり、ひとつのサンプリングを1オクターブ以上で共有することも多いです。これは再生時に2倍のスピードに上げればオクターブ上の音になり、逆に1/2のスピードに落とせば、オクターブ下の音になるという感じで、再生スピードを調整することでひとつのサンプルを有効活用していました。減衰する音の場合、音の長さも変化してしまうため不自然になることもよくありましたが、現在では様々な工夫により違和感のないように調整されています。また、メモリも安価になったことで、より贅沢な使い方ができるようになっています。

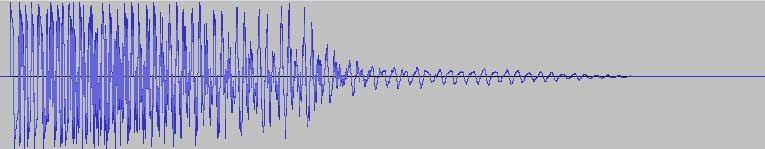

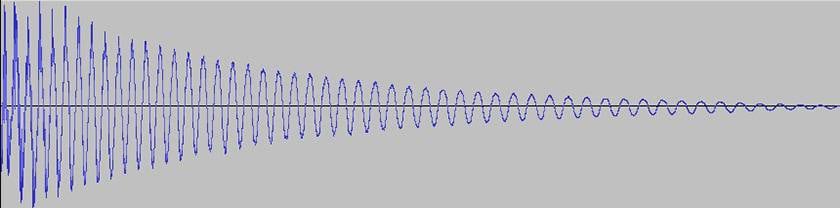

下はFairlightのスラップベースの波形です。80年代はひとつの波形だけでベースラインを作ったりするのは普通でした。

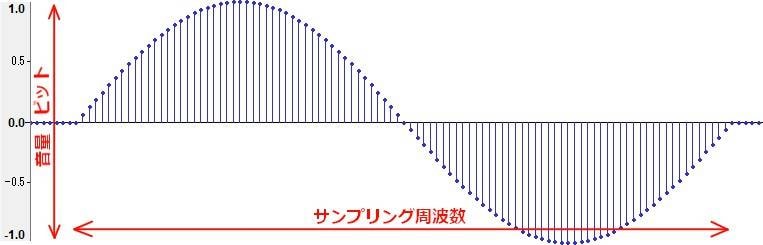

縦軸は-1〜1の音量レベルですが、解像度をビットで表します。8ビットであれば256段階あることになります。CDは16bitなので、65636段階となります。ビットでは2倍ですが、10進数にすると256倍もの差となります。

横軸は時間で、サンプルとサンプルの時間はサンプリング周波数を意味します。1秒間に何サンプル取るかを決めます。細かく取るほど高い周波数を記録することができます。CDは44.1kHzで、約22kHzまでの音を記録できます。人が聞くことができる高い音は20kHzまでとされていることから、80年代は十分とされていました。初期のサンプリング音源はCDよりも低めのものが多いです。

ハードウェアの場合、上記データを下写真のようなメモリに書き込んで利用します。初期は再書き込みが可能なEPROMを使っていることもありました。EPROMは紫外線を当てることでデータを消去し、新たに書き込むことができるというものです。上にある窓が紫外線を取り込むための窓となります。現在このような用途ではフラッシュメモリに置換わっています。

Uv prom, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

1979年 LinnDrum LM1、1982年 LM2(写真) 100万円以上(アメリカ)

サンプリング周波数28~35kHz

8bit(LM1)、12bit(LM2)

LinnDrum, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

LinnDrumは、生ドラムをサンプリングした音を使った初期のドラムマシンです。それまでのアナログ合成によるドラムマシンと比較して、生々しいと評価されました。サンプリング音源の一番シンプルな使い方をした音源と言えそうです。

ドラムなどの打楽器は、音が鳴ってから鳴りやむまで再生するだけなので、他の楽器の音色に比べ比較的簡単な構造といえます。下はLinnDrumのタムの波形です。

現在からするとサンプリング周波数、ビット数共に解像度が粗く、ゴツゴツとした力強い音という印象のLinnDrumです。波形を保存するメモリは、回路図を見る限り、再書き込みができるEPROM2732などが使われていました。ひとつ32KBという容量なので、これを数十個搭載していました。交換もできるようになっていたので、チップを交換することで音色を変えることもできたようです。この仕様からしても、とても一般向けの音源ではありませんね。

本格的なサンプリングワークステーション

初期のサンプリング音源のシンセサイザーとして有名なのはFairlight C.M.I.やSynclavierなどです。これらは単なるシンセサイザーではなく、ワークステーションという位置づけで、理想的な音楽制作が行えるシステムとなっています。いずれも1,000万円を超える価格で、プロでもなかなか手が出せないものでした。国内では数十台が販売されたようです。

Fairlight CMI, CC BY-SA 4.0 (Wikipediaより引用)

Fairlight C.M.I. 1980年 1200万円 (オーストラリア)

ここではFairlight C.M.I.について簡単に紹介しておきます。Fairlightは社名で、CMIはComputer Musical Instrumentの略になります。DAWの先祖のようなもので、コンピュータ、モニター、音源、鍵盤、楽曲を作るためのシーケンサー等のソフトがセットになったような構成です。サンプリングが可能で、それを加工して利用できるようになっていました。現在のDAWの原型がここにあります。80年代半ばになるとMIDIの重要性が増し、MIDI対応となりました。

初期はサンプリング周波数30.2kHz、8ビットでした。Linn Drumと同じように解像度が粗く、ゴツゴツした印象があります。実際に利用するときは、さらに音が加工されるため、粗さはそれほど目立たなくなります。CPUはモトローラの6800シリーズを使っています。1983年にはIIxとバージョンアップされ、音質機能ともに改善されて行きます。最後のバージョンIIIでは、44.1kHz、16ビット、ステレオサンプリングとCDと同等の品質になります。

■ QasarBeach

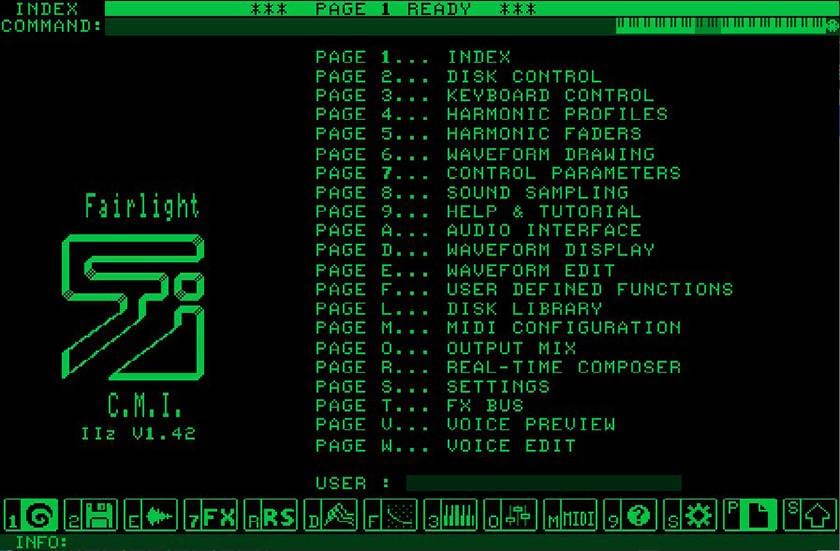

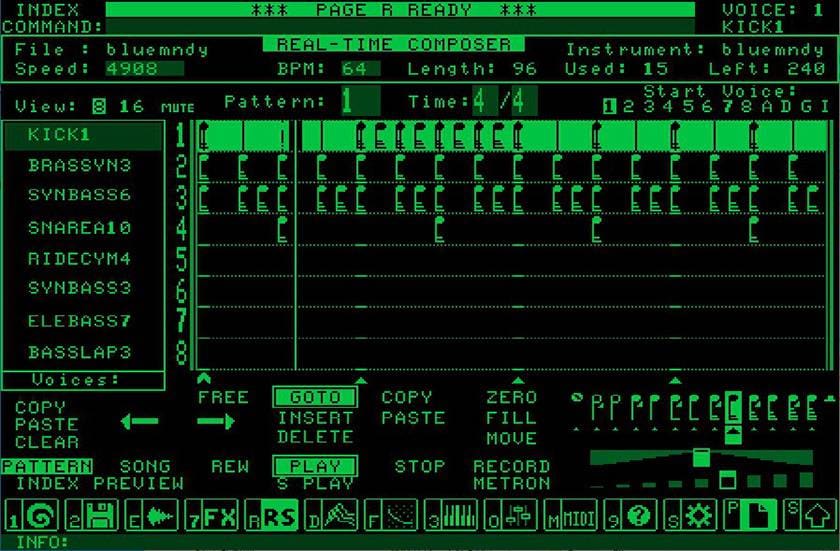

以下の画像はQasrBeachというFairLight IIxの再現を目指したスタンドアローンソフトウェアです。今回記事を書くにあたって少し触ってみました。作業の流れを動画にしようと思ったのですが、動作が不安定で諦めました。雰囲気だけでも伝わると思いますので、スクリーンショットだけでも貼っておきます。

ブラウン管モニターは、グリーンスクリーンで以下のようなUIになっています。実機はタッチペンとキーボードで操作します。

UIは意外と分かりやすく、作業別にpageという単位で分かれていて、理解しやすくなっています。

自分でサンプリングすることもできますが、多くの音サンプルが付属していて、オーケストラル・ヒットなどは有名なところです。またモジュレーション、フィルター、合成など様々な加工が可能になっています。

持続音はループの設定で実現できます。下画像では頭から再生が始まり、StartからEndまでがループ区間となり、鍵盤を押している間は、この区間を再生し続けます。また波形をエディタ上で描いて音作りをすることもできます。

波形の視覚化。3Dグラフィックという感じで、当時は最先端という印象を与えました。周波数スペクトルが時間軸で並んでいる図になります。

シーケンサーで音を並べてパターンを作り、それをつないで曲を構成します。実機は8トラックですが、各トラックは単音なので、和音を演奏するには複数トラックを使う必要があります。また各ノートの高さもひとつひとつ確認しないと分からないので、何かとチェックが面倒そうです。これが現在のDAWのトラックや、ピアノロールに発展して行きます。当時Fairlightでアンサンブルを制作する場合は、マルチトラックレコーダーに重ねていくなどして、不足分を補っていました。

数時間触ってみただけでは細部まで確認できませんが、今の時代にこれを使って楽曲を作るのは苦労すると思います。現在のDAWのありがたさが分かる結果となりました。

Fairlight社は、80年代後半に安価なサンプラーが登場したことで、市場を奪われ、1980年代終わりに音楽分野から撤退しています。現在はDaVinci Resolveという映像編集ソフトのオーディオ処理ソフトとしてFairlightに触れることができます。

1981年~ E-mu Emulatorシリーズ (アメリカ)約300万円

こちらはサンプリング機能搭載のシンセサイザーです。サンプリング周波数は27kHzで8ビットでした。Fairlightのような大規模なワークステーションではありませんが、後継機種にはシーケンサーが内蔵されてMIDI対応となりました。80年後半になるとマックと接続して使っているミュージシャンも見かけるようになりました。フロッピーディスクドライブがあるところが時代を感じさせます。

E-mu Emulator, CC BY 3.0 (Wikipediaより引用)

今回はサンプリング音源の黎明期で、高価すぎて一部の人たちしか使うことができなかった機材でした。次回は一般にも普及したサンプリング音源をみていきたいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続MIDIインターフェイス

USB接続対応のMIDIキーボード

USB接続対応のMIDIキーボード

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド