シンセサイザーを武器にした 坂本龍一

2023年3月28日にお亡くなりになった坂本龍一さんの愛用されていたシンセサイザーから坂本さんの音楽を考えるコラムです。

私は坂本龍一さんの全ての音楽を聴いている訳ではありませんが、坂本さんはJポップ初期において著名アーティスト達のアレンジやキーボードプレイを手掛けています。

私は大学生の頃に坂本さん関連の音楽を聴き、共感を覚えた1人です。

大学脇にあるコンビニの本棚でYMO結成のニュースを見た時に細野晴臣さんと高橋幸宏さんは知っていたのですが、坂本龍一さんという名前は知りませんでした。

「坂本龍一って誰?」固有名詞を見てそう感じました。1978年の頃です。

私は当時、坂本さんの凄さなどは分かりもしませんでしたが、その音楽を知るにつれ凄さを実感しました。私にとってリアルタイムで坂本さんの音楽を体験できたのは幸せなことでした。

坂本さんは東京芸術大学の大学院卒。クラッシックをベースにしたアカデミックな音楽家である反面、ある種の過激性や先進性も持ち合わせていました。

そんな坂本さんが武器にしたのはシンセサイザーでした。

通常クラッシックをベースにした音楽家はシンセサイザイザーという電子楽器をあまり好まなそうな印象がありますが、坂本さんは違いました。

鍵盤楽器の表現力を考えればアコースティックピアノを超える存在はありません。坂本さんは芸大に入学した際に音を合成するシンセサイザーに興味を持ちました。音楽表現に関してはアコースティックピアノだけに囚われない音楽家だったのです。

坂本さんは20代で国内アーティストのアレンジや演奏を担っていました。アコースティックピアノやエレクトリックピアノだけでは楽曲をお化粧する行為であるアレンジに限界が出てしまい、新しいテクノロジーであるシンセサイザーに向かったのは想像に難くありません。

YMOは従来の音楽へのアンチテーゼだった

YMOという音楽は通常の音楽に対するアンチテーゼです。音楽は本来人間が演奏するもので、機械が演奏する音楽に人間が合わせるという発想はありませんでした。YMOはそんな根本を覆す発想から生まれています。

当時の坂本さんのインタビューを読むと機械に人間が合わせるのが面白いとコメントしています。そこには自分では弾けないフレーズを機械に弾かせるという発想もあったようです。

当時の私は人間が奏でる音楽を機械が演奏することに対し違和感を持っていました。あのピコピコしたシンセサイザー音が好きではなかったし、均一のリズムに対する抵抗感もありました。ある種、邪道な音楽…。それがYMOでした。

現在、YMOの音楽を聴けば洗練された異端な素晴らしい音楽だと思います。

実際に高橋幸宏さん以外のドラマーにも細野さんは声を掛けたようです。しかしそのドラマーは参加を断わりました。機械に縛られる音楽に興味を持てなかったからです。

しかし、YMOのメンバーは違っていました。坂本さんもそういったアンチテーゼを面白がり、受け入れる懐の深さを持っていた音楽家でした。王道と異端、そんな二面性こそが坂本龍一さんの魅力だったのかもしれません。

アープオデッセイの使い手 坂本龍一

1970年代後半は当時隆盛を極めていた単音しか出ないモノフォニック(単音)シンセサイザーが中心でした。

一方、コルグのPS-3100、ローランドのジュピター4というポリフォニックシンセサイザーが出始めるシンセサイザーポリフォニック化の黎明期でもありました。

和音を弾けない時代を代表するシンセサイアーがアープオデッセイであり、ミニモーグシンセサイザー。

そして坂本龍一さんが愛用したのはアープオデッセイでした。坂本さんはモーグのように音が太くなく、ペラペラしたプラスティックな感じが好きだったとコメントしています。

アープオデッセイ・シンセサイザー, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

1972年、アープインストゥルメントによって発表されたアナログシンセサイザー。アープオデッセイには3種のモデルが存在し、後半のモデルにはピッチベンドやモジュレーションをコントロールできるゴム製の感圧センサーが付いていた。

坂本龍一さんが使用しているのは初期モデル。左下のツマミを左右に回しピッチのコントロールを行い、ベンドをした演奏家もいた。

また2015年にコルグがアープオデッセイを復刻し、話題になった。

坂本龍一のシンセサイザーの利用法

坂本さんはシンセサイザーに関し音響タイプのシンセサイザーとハーモニーを出せるシンセサイザー2種類が必要だとコメントしています。

今回は音響タイプ、コード弾きができないシンセサイザー、アープオデッセイが使われたアルバムを紹介します。

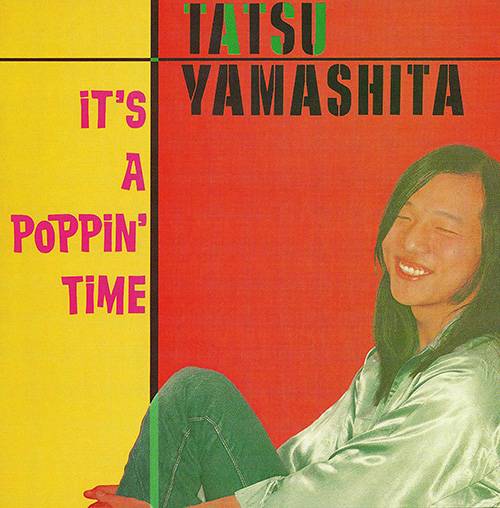

■ アルバム:山下達郎『IT'S A POPPiN' TiME』(1978年)

このアルバムはライブ盤である一方でスタジオ盤も含まれている。坂本さんはアコースティックピアノとフェンダーローズピアノ、アープオデッセイ・シンセサイザーをプレイしている。

推薦曲:「スペース・クラッシュ」

坂本さんの音響的シンセサイザーの使い方がこの楽曲で聴くことができる。

シンセサイザーは発振器(VCO/ヴォルテージ・コントロール・オシレーター)やフィルター(VCF/ヴォルテージ・コントロール・フィルター)、アンプ(VCA/ヴォルテージ・コントロール・アンプリファアー)などで音を作る。LFO(ロウ・フリケンシー・オシレーター)でVCOを変調することでビブラート効果が生まれ、フィルターを変調することでグロール効果、VCOを変調することでトレモロ効果が生まれる。

スペース・クラッシュの冒頭部ではアープオデッセイで作られたSE(サウンドイフェクト)が聴ける。LFOでフィルター(VCF)のモジュレーションを最大値まで上げ、変調することで宇宙的な音響を作り出している。

また、2コーラス目のサビの後にはVCOのモジュレーションを最大値まで上げ、LFOのスピードをゆっくりからハイスピード迄上げ、強力なビブラート効果を使ったSE(サウンドイフェクト)が楽曲に宇宙崩壊(スペース・クラッシ)をイメージさせる演出を加えている。

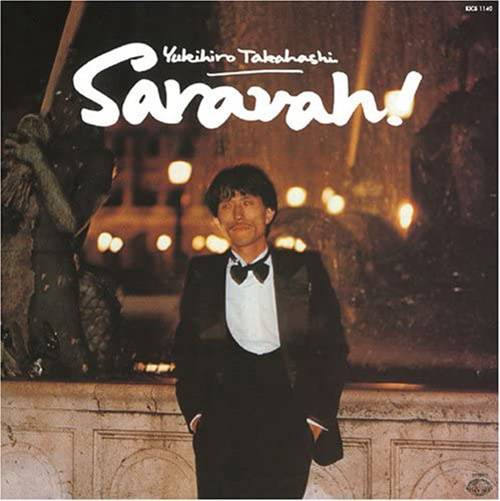

■ アルバム:高橋幸宏『サラヴァ!』(1978年)

高橋幸宏さんの傑作ソロアルバム。リリースは「KYLIN Live」の前年78年。

坂本龍一さんによるアレンジと楽曲が聴きどころ。

山下達郎バンドでも使用していたアープオデッセイが大活躍をしている。音響的(サウンドエフェクト的)部分を担うシンセサイザーを使用するという発想をYMO前夜のアルバムで聴くことができる。

推薦曲:「エラスティック・ダミー」

坂本龍一さんが高橋幸宏さんに提供した楽曲。YMO結成前夜、音楽シーンにおけるエポックに渡辺香津美さんが結成する「KYLIN」があった。坂本龍一さんは「KYLIN」バンドにも参加。この楽曲は「KYLIN」を想起させるインスト曲。

シンササイザーが音響的に使われている好例。メロディラインはキャッチーでポップ。アープオデッセイのVCOのモジュレーションを上げ、オデッセイの鍵盤を複数押さえたり離したりしながらLFOスピードをコントロールし、音響的なSE(サウンドイフェクト)をオケに乗せている。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲

- アーティスト:坂本龍一、高橋幸宏、渡辺香津美、山下達郎

- アルバム:「IT'S A POPPiN' TiME」「サラヴァ!」

- 曲名:「スペース・クラッシュ」「エラスティック・ダミー」

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集

各メーカーの鍵盤比較

各メーカーの鍵盤比較

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類

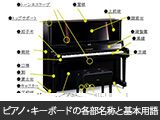

ピアノ・キーボードの各部名称

ピアノ・キーボードの各部名称

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド