■ ステレオレコードの仕組みについて

ステレオレコードには溝が一つしかないのに、ステレオ = 2チャンネル分の音声信号を取り出しています。その構造を解説したいと思います。

■ モノラルカートリッジの構造

まずはシンプルなモノラルの構造を理解する必要があります。LP盤もモノラルではSP盤と基本原理は同じとなります。溝幅が変わらないところがポイントです。

カートリッジには、いくつかタイプがありますが、基本的なMMC(Moving Magnet Cartridge)は以下のような構造で、電気信号に変換しています。

図はカートリッジを正面から見た状態です。溝に沿って針が左右に振動します。針と一体となった磁石が横に振動することによって、コイルに0.1~5mV程度のわずかな電圧が生じます。それが電気信号としてフォノイコライザーへ送られ、そこで増幅及び逆RIAAカーブによる復元がされオーディオ信号になります。さらにアンプへ送られ増幅及びスピーカー等を駆動することで音になります。

以上がモノラルレコードの音声信号抽出のメカニズムで、ステレオレコードの土台となっています。

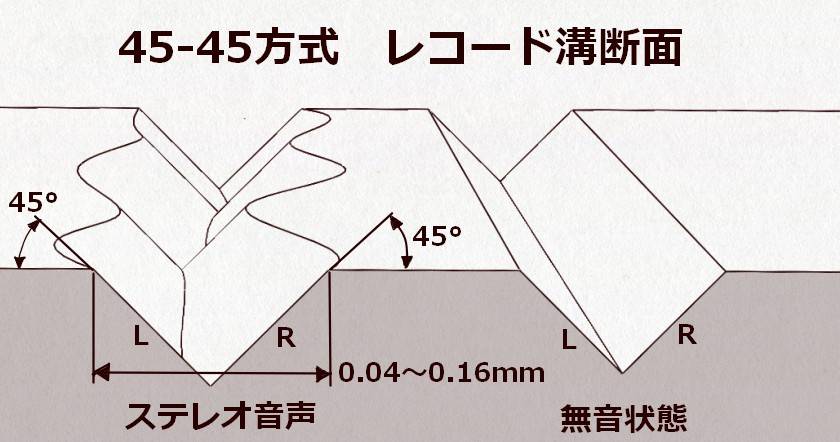

■ ステレオレコードの溝の構造

1958年にRIAA(アメリカレコード協会)がレコードのステレオ化において「45-45方式」を採用します。従来のモノラルレコードとの互換性もあり移行はスムーズでした。原理自体は1931年にコロンビア社で作られたものですが、高品質な塩化ビニルでないと実現は難しく、市場との兼ね合いから、他の機器に比べ若干遅めのステレオ化実現となっています。下図がレコード溝断面となります。溝は45度で、左右の壁に音声信号が刻まれています。

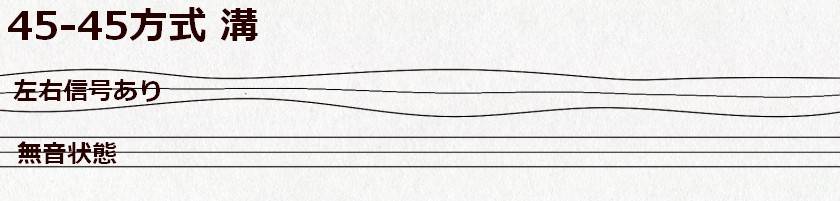

上記溝を上から見ると下図のようになります。無音状態では、3本ともきれいな平行線ですが、左右に音声が入ると、いびつな線になります。

この溝を針でトレースして2チャンネル分の信号を取り出すのですが、どのように抽出しているのか不思議なところです。

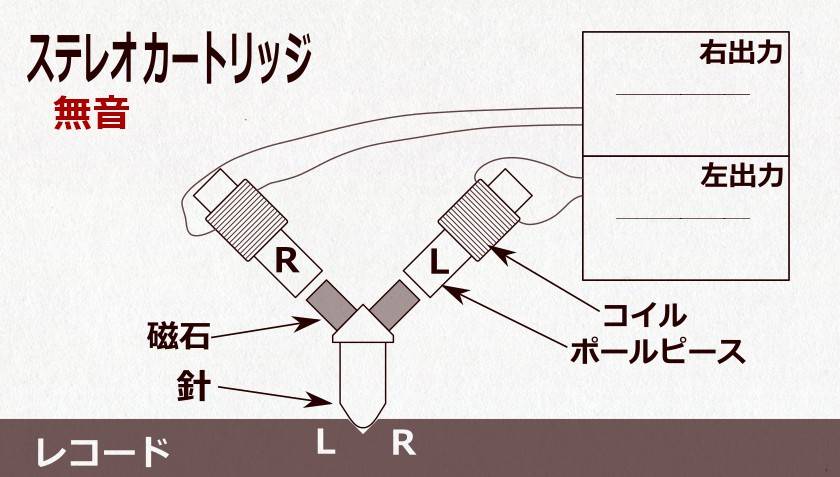

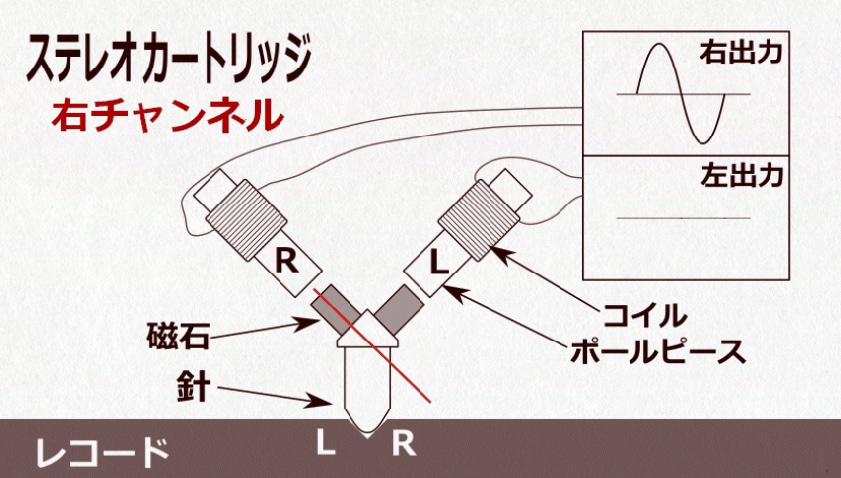

■ ステレオカートリッジの構造

カートリッジの内部構造は以下のようになっており、針は上下左右に動きます。 下図は無信号状態で、磁石とポールピースの距離に変化がないため、コイルに電圧は発生しません。

下図は右チャンネルにだけ音声がある状態です。右の溝が変化することで、磁石とポールピースの距離が変化しコイルに電圧が発生します。左側は磁石とポールピースの距離に変化がないため、影響をあまり受けず、コイルに電圧はほとんど発生しません。

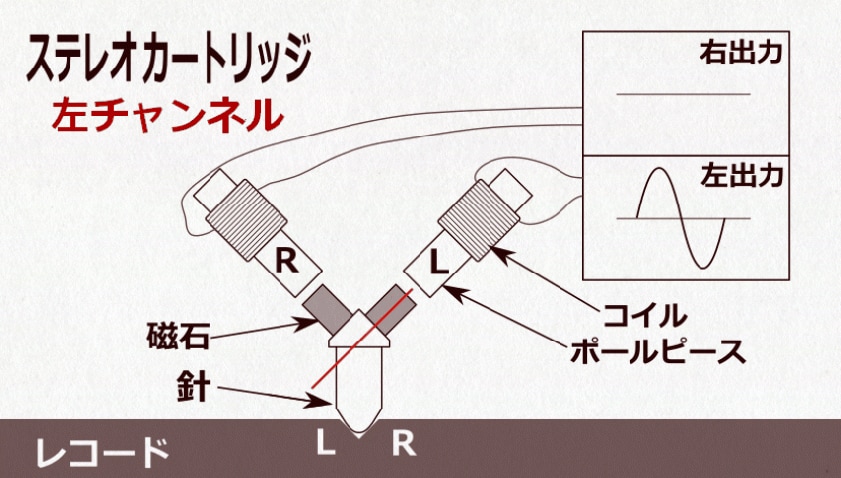

左チャンネルだけに音声がある場合も同様です。

最後に左右両方のチャンネルに音声がある場合です。図では上下振動のようになっています。両チャンネルとも磁石とポールピースの距離が変化するためコイルに電圧が発生します。

上記は説明用の模式図なので単純ですが、実際は、かなり複雑な構造となっていますし、様々なタイプのカートリッジが存在ます。この原理を見ると、左右の信号の分離を良くするのは至難の業だということがイメージできると思います。それでも「45-45方式」は、モノラルレコードとの互換性を維持しつつ、安価にステレオ化を実現した巧妙な構造といえます。

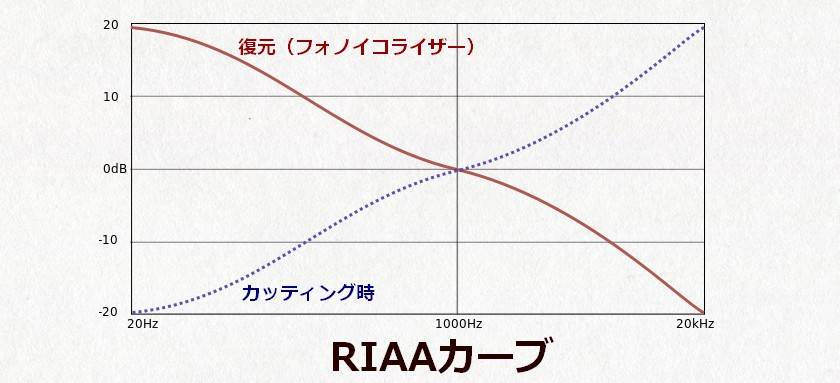

■ RIAAカーブ

レコードに記録されている音は原音そのままではなく、低域は下げられ、高域はブーストされています。下図の青点線がそのRIAAカーブで、レコードの再生時は逆RIAAカーブの赤線のイコライザー処理して再生することで、オリジナルの音を復元しています。

なぜ、そのようなことをしているかというと、低域をそのままにしてレコードを作ってしまうと、振幅が大きくなりすぎて、針飛びや収録時間が短くなってしまうなどの問題が起きてしまうためです。また高域をブーストするのはS/N比改善のためです。

RIAA(アメリカレコード協会)はレコード技術の標準化を目的に1952年に設立された業界団体で、レコードだけでなく、カセットテープや、CDなどでも技術標準化において貢献しています。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら