日本プログレ創成期を支えた四人囃子とローランドSH-5

日本シンセサイザーの雄、ローランド。前回と今回はポリフォニックシンセサイザーの道を外れ、国内のシンセサイザー黎明期の音楽と私の初めて使用したローランドモノフォニック(単音)シンセサイザーSH-5を軸に展開させていただきます。

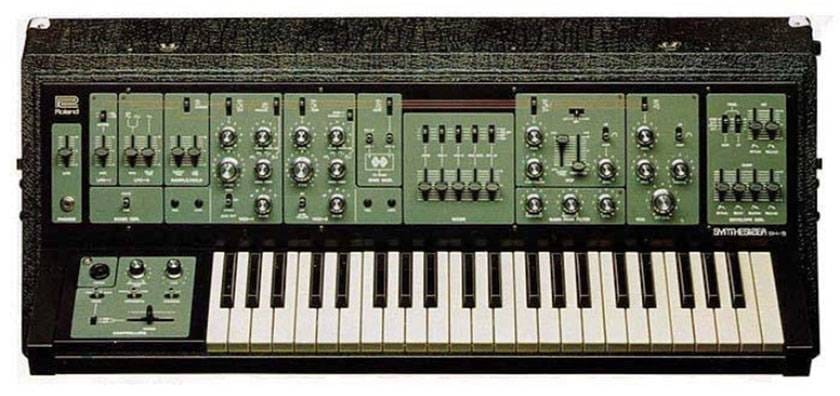

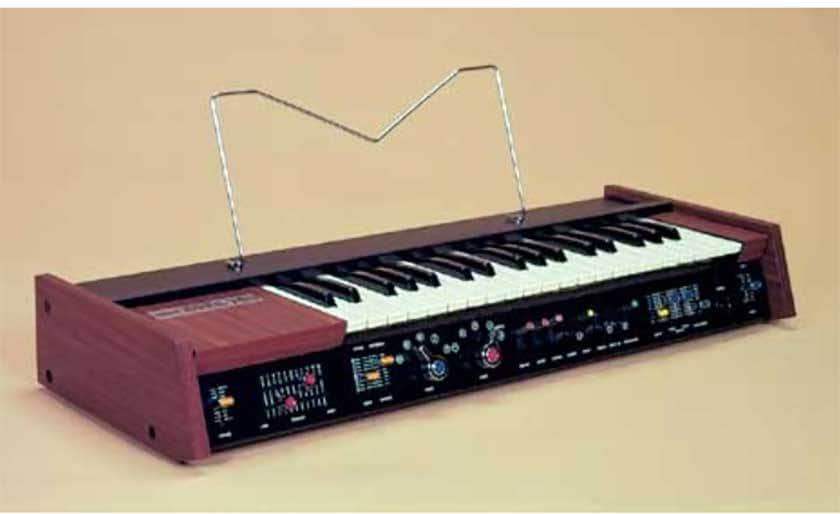

私がローランドSH-5を初めて手にしたのは1977年。当時の選択肢としてのシンセサイザーはSH-5とコルグの800DVでした。コルグ800DVはデュオフォニック(2音)で発音数としては優れていました。その下位機種には難波弘之さんが今も使用しているミニコルグ700Sがありました。ローランドSH-5 の下位機種にはSH-3というオシレーター(発信機)が1つしかない機種が発売されていました。私はSH-3も使いましたが、1機のオシレーターのみのSH-3よりもSH-5 の方が音の厚みがあったのは言うまでもありません。私はSH-5 を選択したのはいかにもシンセサイザー然としたパネルを含む形状が理由でした。信号の流れが整理されたSH-5 はシンセサイザーの「何たるか」を学習する上で分かりやすい教材であったと思います。

シンセサイザーの基本的な概念は発振音(VCO)をフィルター(VCF)に通してアンプ(VCA)で出力するというシンプルなものです。そこに音の立ち上がりと減衰をコントロールするADSR(アタック、ディケイ、サスティン、リリース)、音にビブラートやトレモロをかけるLFO(ローフリケンシー・オシレーター)が音作りの要素として入る。これがシンセサイザー(合成機)の音作りの骨子です。

ローランドSH-5

コルグ700(ミニコルグ)

1970年代中頃から後半辺り、under1シンセサイザイーはバンドアンサンブルの中心にはなりにくい楽器でした。なぜならば当時のシンセサイザーは単音しか発音できなかったからです。6音、12音等が出れば、鍵盤楽器としてアンサンブルを担えますが、単音ではそうもいきません。しかし、ロックの名盤はこの時代に多く生まれています。ピンクフロイド「狂気」しかり、イエス「危機」しかりです。1974年の「狂気」はシンセサイザーがふんだんに使われている印象がありますが、それが中心ではありません。あくまでポイントを押さえ、効果的に使われています。その使い方が見事なのです。これらのアルバムは人間が限られた制約の中でとてつもない想像力を発揮するという、好例かも知れません。

日本プログレの大名盤『ゴールデン・ピクニックス』も70年代に生まれた!

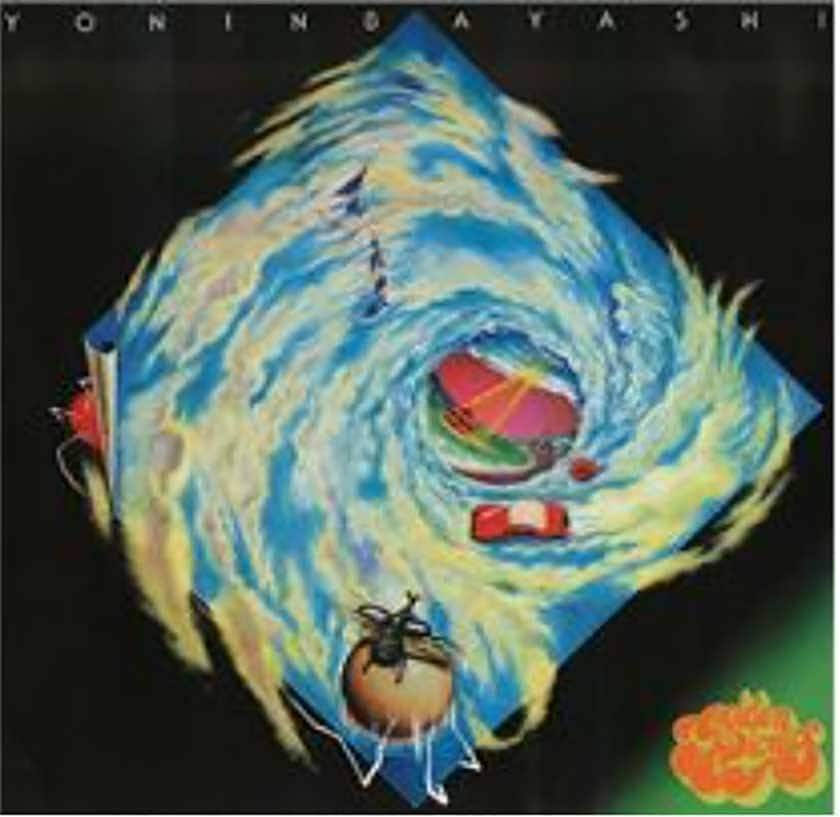

当時、シンセサイザーはどんな音も作ることができると云われたドリームマシンでした。シンセサイザーに作れない音はないし、今まで聞いたことのない音を作り出せるのがシンセサイザーだと捉えられていました。一方、聞いたことのない音など作れないし、どんな音でも出すことができるというのも販売側の戦略コピーでしかありませんでした。しかし、シンセサイザーの音は音楽のアクセントやムード作りには一役かっていたし、新しい時代の息吹を音楽に反映させたことに間違いありませんでした。和製プログレシブ・ロックとしてカテゴライズされた四人囃子も新進な音楽を創造する代表的なバンドでした。メンバーのインタビューを読むと彼らはプログレシブ・ロックを意識しておらず、カラフルなポップミュージックを志向したバンドだったと書かれています。セカンド・アルバム『ゴールデン・ピクニックス』を聴くとその意味がよく分かります。

■ 日本ロックの名盤『ゴールデン・ピクニックス』(1976年)/ 四人囃子

前回、紹介の『一触触発』に続く、四人囃子のセカンドアルバム。このアルバムにもSH—5と思しきシンセサイザーが使われています。『一触即発』よりも更にカラフルな印象が強く、おもちゃ箱をひっくり返したような楽曲が揃います。特に「なすのちゃわんやき」はその好例。この他に「カーニバルがやってくるぞ~パリ野郎ジャマイカへ飛ぶ~」、「泳ぐなネッシー」「レディ・バイオレッタ」など、必聴です。多くの曲でシンセサイザーが重要なアクセントとなり、見事に四人囃子ミュージックを引き立てています。

推薦曲:「なすのちゃわんやき」

リッチ・ブラックモア率いるレインボーが来日した際、四人囃子がその前座を務めました。リッチやレインボーのメンバーが一番興味を持ったのがこの「なすのちゃわんやき」だったそうです。「なすのちゃわんやき」は変拍子でテーマをとるのが佐久間正英(B)が吹くリコーダー(小学生が音楽で吹く笛)。坂下秀実が弾く、SH-5 のソロが見事です。ポルタメントタイム(音と音の間を切れ目なく音程を変える時間)を上手く使った音程定まらないソロがこれまでのシンセサイザーソロの概念を変えました。私が見た郵便貯金ホールのライブでも坂下氏はSH-5で同様なソロを繰り広げていました。このシンセソロは必聴です。

推薦曲:「泳ぐなネッシー」

坂下秀実の名曲。「泳ぐなネッシー」は私が大学時代にコピーをしました。ゆったりとした空間的なバラードで壮大な組曲です。曲の中間部、SH-5でオシレーターのモジュレーション値を最大にしてLFOのスピードを変化させる効果音(ビブラート)が出てきます。これはSH-5のLFOの特性を使った効果音で最初に聞いた時はその効果が凄かった為、私は非常に驚きました。是非、皆さんも聞いてみて下さい。笑えます。その他、VCFのモジュレーションを目一杯上げてLFOのスピードをコントロールする効果音(グロール効果)も登場します。SH-5では簡単に再現できるシンセ音です。技術的に未熟だった我々のバンドもネッシーの効果音だけは完璧にコピーできました(笑)。自分が使っていたシンセサイザーと同機種だったので当然な事ですが…。

推薦曲:「レディ・バイオレッタ」

ギタリストの森園勝敏が四人囃子を脱退するきっかけとなった曲(と勝手に想像しています)。この曲はオールナイトニッポンのラストタイトルとして使われ有名になりました。森園の当時の嗜好を反映させた名曲。彼はこの手の曲を演奏するバンドを作りたかったのではないかと思います。実際、このアルバム制作後に森園はジャズフュージョンバンド「プリズム」に参加をします。森園のボーカルファンだった私は少し残念な気持ちになりました。その後、森園は『4:17』というソロアルバムを出し、見事なボーカルを披露しています。このアルバムが素晴らしいのです。それはまた、後ほどのコラムでご紹介します。

今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲、使用鍵盤

- アーティスト:四人囃子 / 坂下秀実、森園勝敏

- アルバム:「ゴールデン・ピクニックス」

- 曲名:「なすのちゃわんやき」「泳ぐなネッシー」「レディ・バイオレッタ」

- 使用楽器:ハモンド・オルガン、ミニモーグ、SH-5、フェンダーローズ

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら