Ableton Live 10について

DAWであるLiveは演劇やミュージカルなどの舞台音響分野だけでなく、イベントPAの分野でも使用されており、 それらの分野では面白いことに音楽や効果音の再生(=ポン出し)です。

Liveを導入することで面倒な音源の差し替え作業や頭出しの為の編集がLiveで簡単に完結できてしまうだけでも作業時間が大幅に減少し、他の作業に時間を費やすことができるようになります。

今回はポン出し用途でLiveを導入したいユーザー向けのTipsを紹介してます。

面倒な音源の差し替え作業や頭出しの為の編集がLiveで簡単に完結してしまうだけでも作業時間が大幅に減るのではないでしょうか。

ここまでポン出しに特化しているDAWはAbleton Liveだけだと思います。

以下、長編になりますが細かい操作説明になります。

周辺機器の紹介

周辺機器で最も重要なのはオーディオインターフェースです。

再生機器何台分の仕事をさせたいのか、予備PCへの切替が簡単なのかどうかで選択が変わってきます。

Liveで全てをまとめて2Mixで音を出すのであれば、出力チャンネル数が2chのモデルでも問題はありません。(オススメは4ch以上です。)

音響卓でリアルタイムでフェーダー操作したい場合は、出力を別々にする為に出力チャンネル数が多いモデルが必要になります。

「多チャンネル出力対応のオーディオインターフェース」

(例: iConnectivity PlayAudio12、 ESI GIGAPORT eX、 ESI GIGAPORT HD+、 Focusrite Scarlett4i4、など)

ポン出しのサンプラーのように押したら任意の音源が出る使い方をしたい場合は、 Pad系のMIDIコントローラーやMIDI鍵盤があると直感的に使いやすくなります。

また、LiveのフェーダーやPANも操作したい場合は、フェーダーやノブ付きのMIDI コントローラーを選べば、操作に幅が生まれ一体感が出ます。

「MIDIコントローラー/MIDI鍵盤」

(例: KORG nanoシリーズ2、 Roland A-49、Novation LaunchControl XL、Launchpadシリーズ、Akai APC mini など)

最近では YAMAHA 01V96i、Roland M-5000C、MIDAS M32-Live など音響卓自体がオーディオインターフェース機能を持っている製品もあり、 仮設でシステムをその都度セッティングするようなイベントPAでも、ケーブル1本で複数のオーディオ信号を扱うことが可能です。

さらに一部の音響卓ではMIDIに対応しており、LiveのMIDIトラックから音響卓のシーンチェンジや内部エフェクトの設定を任意のタイミングで呼び出すことができ、音響卓からLiveをMIDIを使ってリモート操作することでハードとソフトが一体化したようなシームレスな音効システムになります。

このような機能を持つ音響卓を活用することでセッティング時間が大幅に減り、より時間を調整に割けるメリットが生まれます。

PA/舞台音響用のLiveの設定方法

<はじめに>

ポン出し用途では、主に「セッションビュー」と呼ばれるマス目がたくさん並んでいる操作画面を使用します。

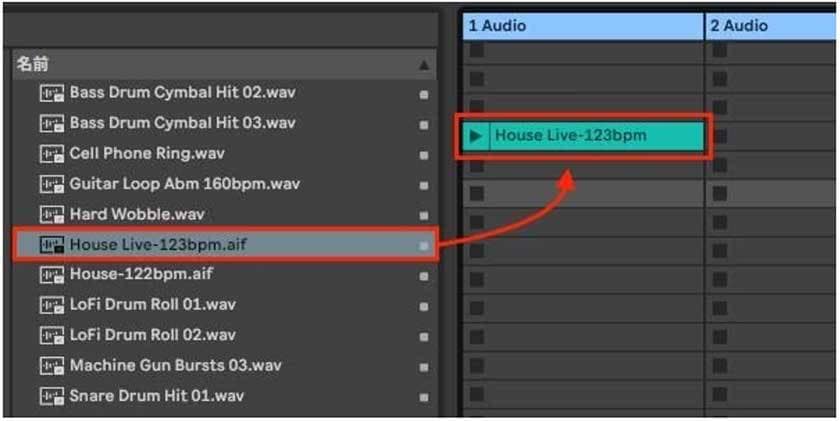

このマス目はスロットと呼ばれ、スロットにオーディオファイルを投げ込んでできたものをクリップと呼びます。

もし、表示が他のDAWソフトのような時間軸が左から右に流れるような画面の場合は「アレンジメントビュー」が表示されています。

[tab]キーを押すことで「セッションビュー」と交互に切り替わります。

<クオンタイズメニューの設定>

クリップの再生を開始した時にすぐに再生が実行されるようにする為に、画面左上の[1Bar]を[None]に変更します。

<トラック数の調整と名称変更>

<作成>メニューから「オーディオトラックを挿入」を実行し、トラックを作成していきます。(トラック数=再生機器数のイメージ)

不要なトラックはトラック名の箇所を選択し、[delete]キーでトラックを削除することもできます。

任意の名称を付ける場合も同じようにトラック名の箇所を選択し、<編集>メニューから「名称の変更」で編集することができます。

次のトラック名も引き続き変更したい時は、[enter]キーを押さずに[tab]キーで次に移動できます。

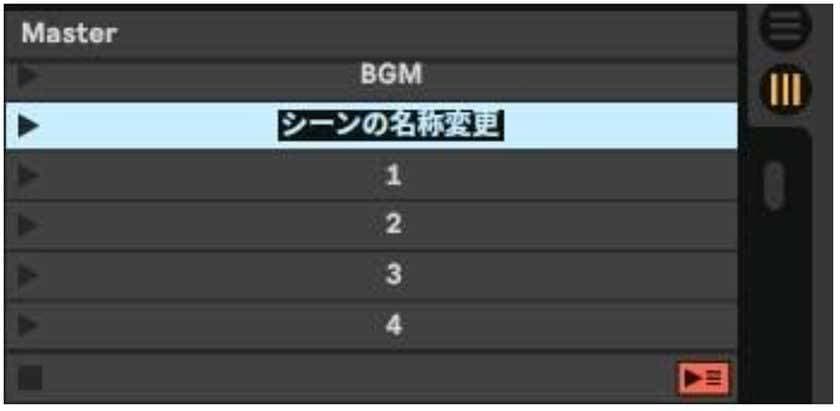

名称の変更はシーンやクリップでも多用します。ショートカットはリネームの R で覚えておきましょう。

大変地味ですがワークフローが一段と加速する機能の1つです。

- Macの場合、名称の変更 [Cmd + R]

- Winの場合、名称の変更 [Ctrl + R]

<環境設定の最適化>

ポン出しに最適化する場合は、本来のLiveの特徴でもある音楽的な機能を変更しなければなりません。

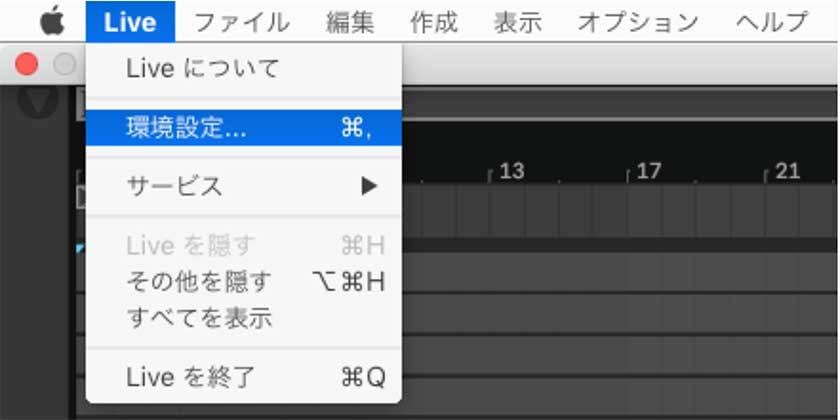

- Macの場合、

メニューから「環境設定」 - Winの場合、<オプション>メニューから「環境設定」

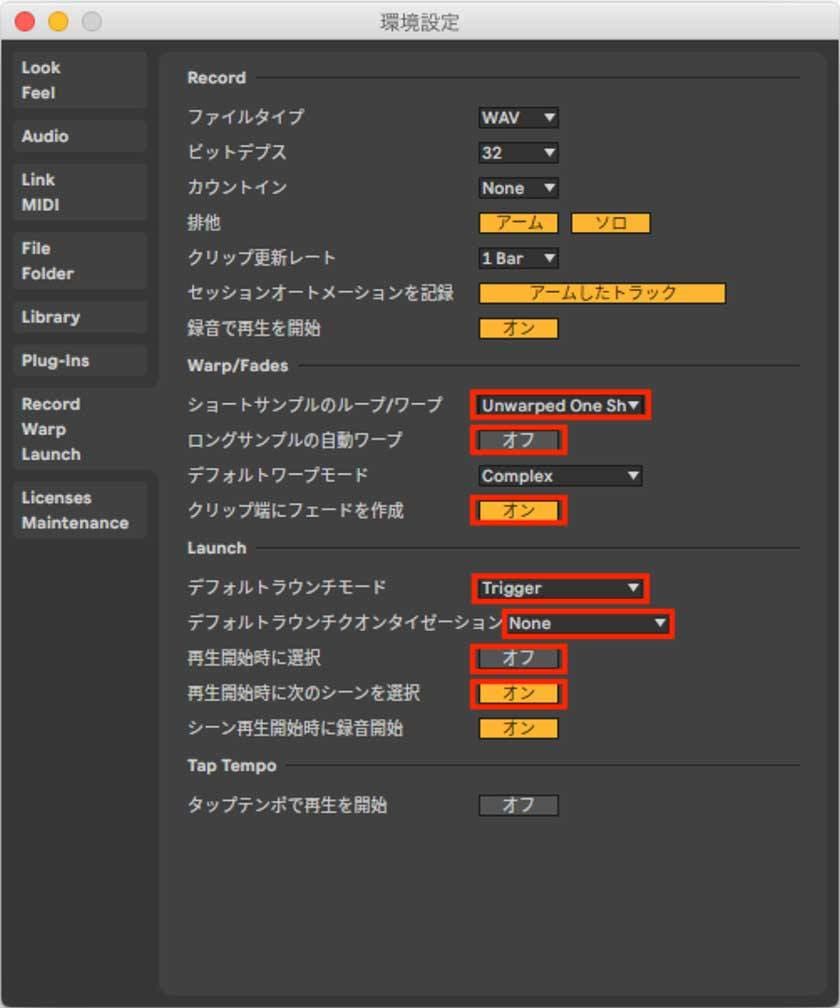

- Record/Warp/Launchタブを開き、次の項目を変更していきます。

- ショートサンプルの自動ループ/ワープ [Unwarped One Shot]

- ロングサンプルの自動ワープ [オフ]

- クリップの端にフェードを作成 [オン]

- デフォルトラウンチモード [Trigger]

- デフォルトラウンチクオンゼーション [None]

- 再生開始時に選択 [オフ] (ポン出しサンプラー専用として使用する場合は、[オン]でも可)

- 再生開始時に次のシーンを選択 [オン]

- Audioタブを開き、オーディオデバイスを設定していきます。

- Macの場合、ドライバタイプ[CoreAudio]を選択・Winの場合、ドライバタイプ[Asio]を選択 (Asio以外の場合もあります。)

- オーディオ入力デバイス [使用したいオーディオインターフェース名]

- オーディオ出力デバイス [使用したいオーディオインターフェース名]

- 入力設定 [使用したい分のモノ/ステレオチャンネルを有効化]

- 出力設定 [使用したい分のモノ/ステレオチャンネルを有効化]

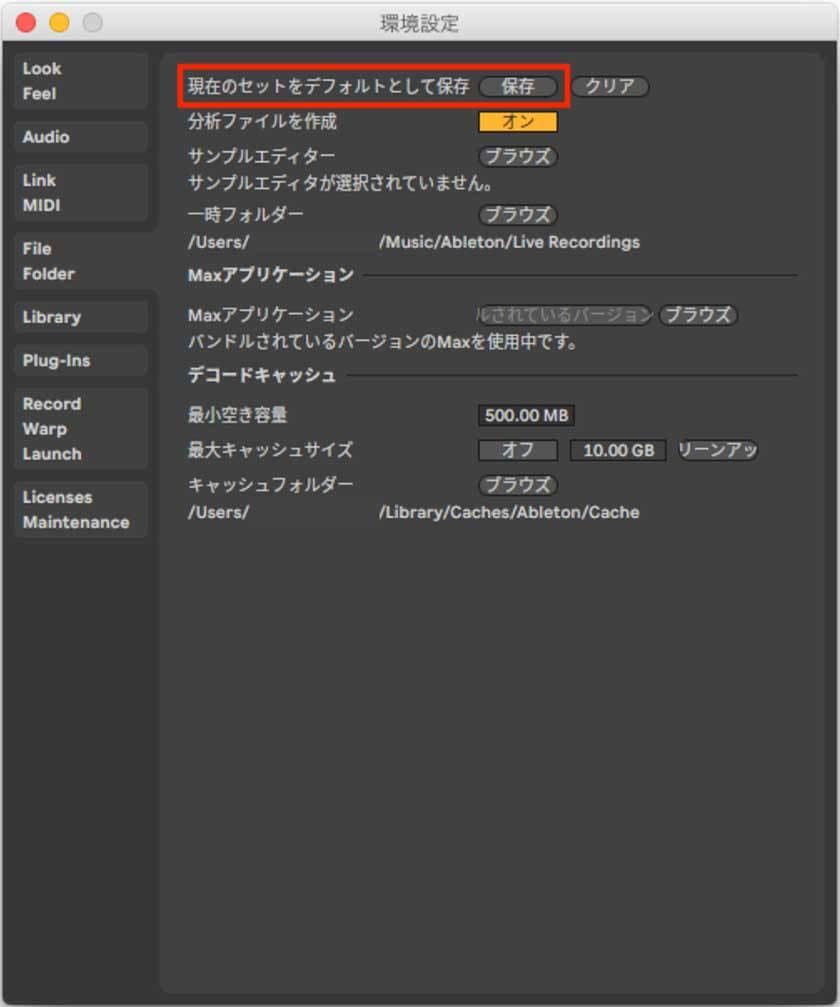

- File/Folderタブを開き、「現在のセットをデフォルトとして保存」を実行し「環境設定」を閉じて基本セットは完了です。※この時、この動作によって現在デフォルトで設定されているセットの内容が上書きされます。

※環境設定以外にも、お使いのMac/Winの節電機能が無効になっているのかどうか確認する必要があります。

MIDIコントローラーの設定

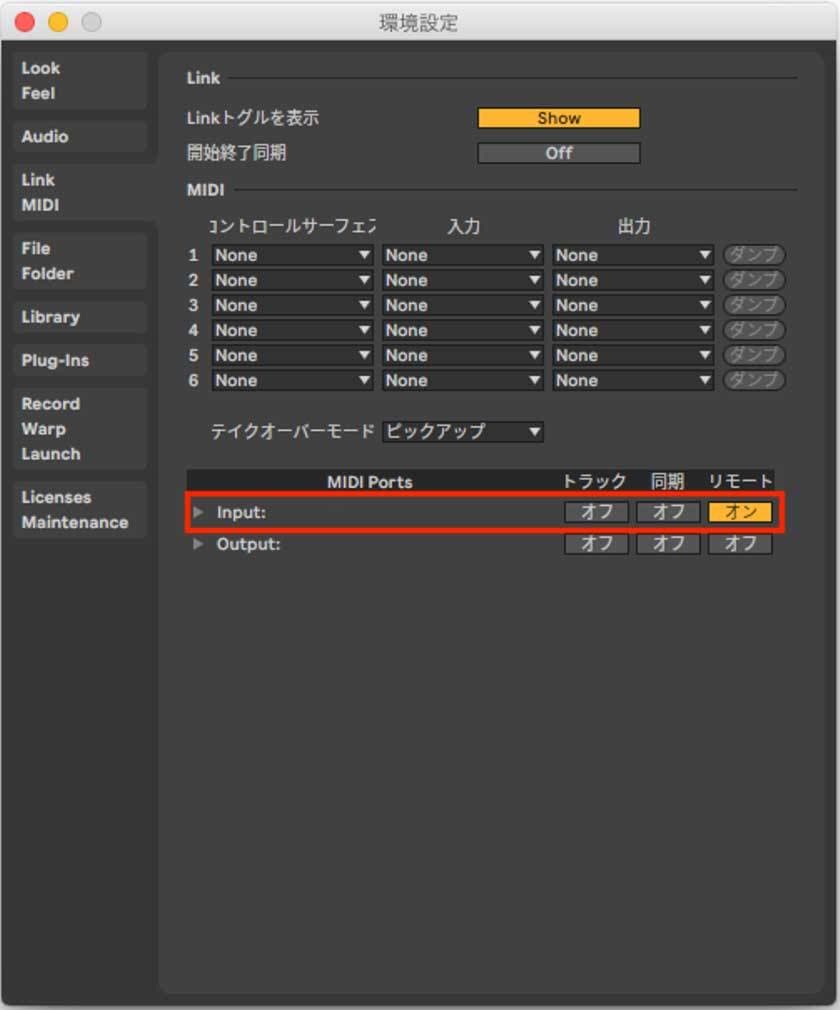

使用したいコントローラーを接続し、「環境設定」Link/MIDIタブを開き、コントローラーのMIDI INPUT [Remote]を有効にします。

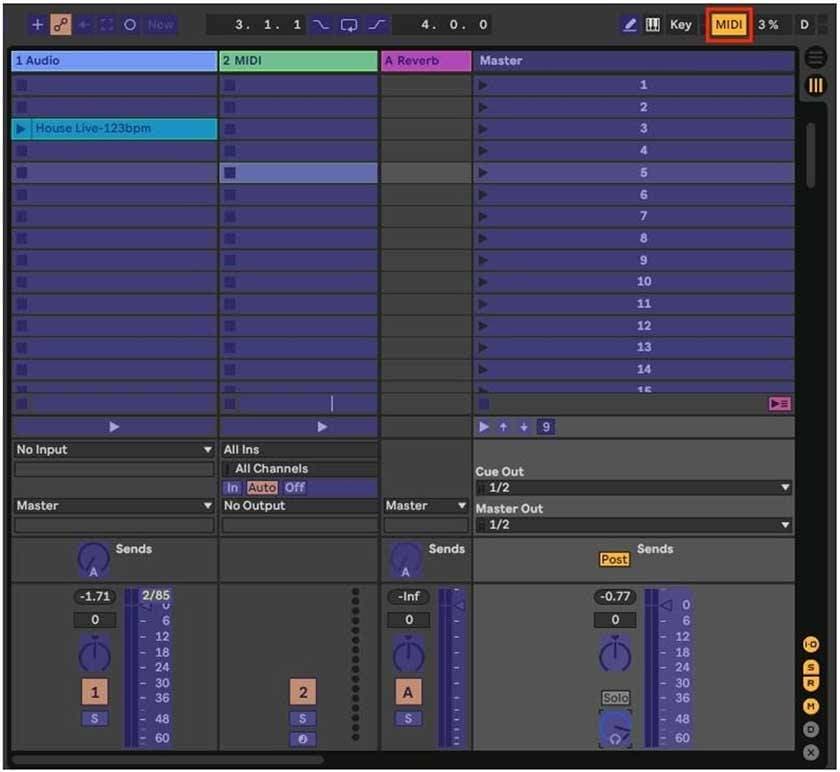

画面右上の「MIDI」から青色のMIDIマップモードに入り、 操作したい場所を選択し、MIDIコントローラーを動かすことで自動的にアサインされます。 ※LaunchpadやAPCなど一部のMIDIコントローラーはコントロールサーフェスとして設定可能。

ポン出し用途では、クリップを配置したスロット、トラックのフェーダー、マスターの[□][▶][↑][↓]へアサインすることが多いです。

[□]:全CLIP停止…STOP

[▶]:シーンラウンチ(シーンの実行)…GO

[↑]:シーンの選択を上へ移動…UP

[↓]:シーンの選択を下へ移動…DOWN

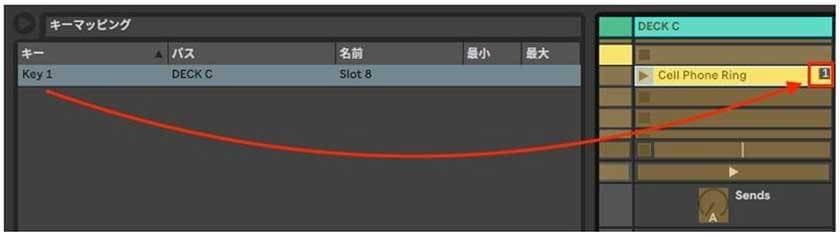

画面右上の「KEY」から、橙色のキーマップモードを呼び出すことができ、PCキーボードやテンキーへアサインも可能です。

※MIDI対応の音響卓をコントローラーとして設定する際は音響卓側の設定を忘れずに行ってください。

<YAMAHA 01V96iの場合>

- ユーザー定義キーにMIDI信号を設定

- 送受信する端子を[MIDI/HOST]ページで選択

- 送受信する信号を[SETUP]ページで選択

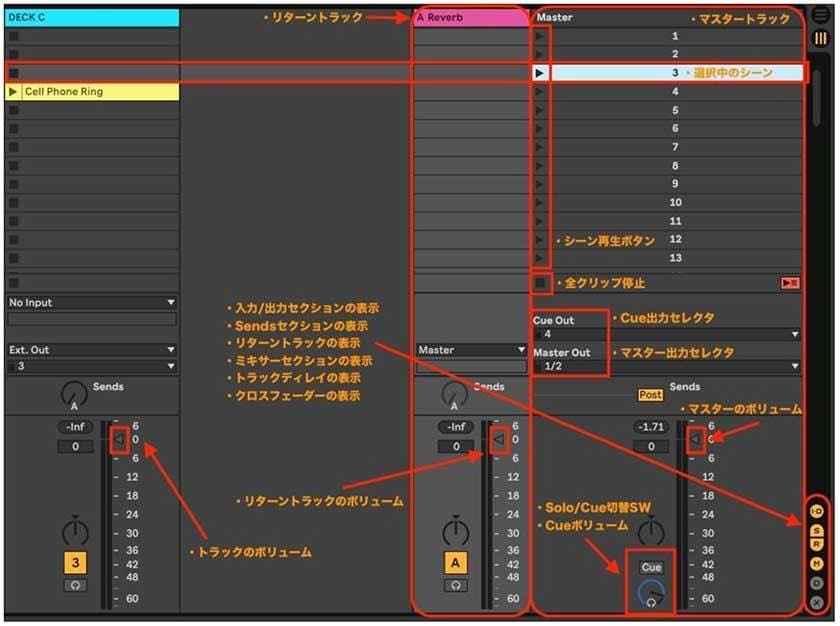

各インターフェースとルーティングについて

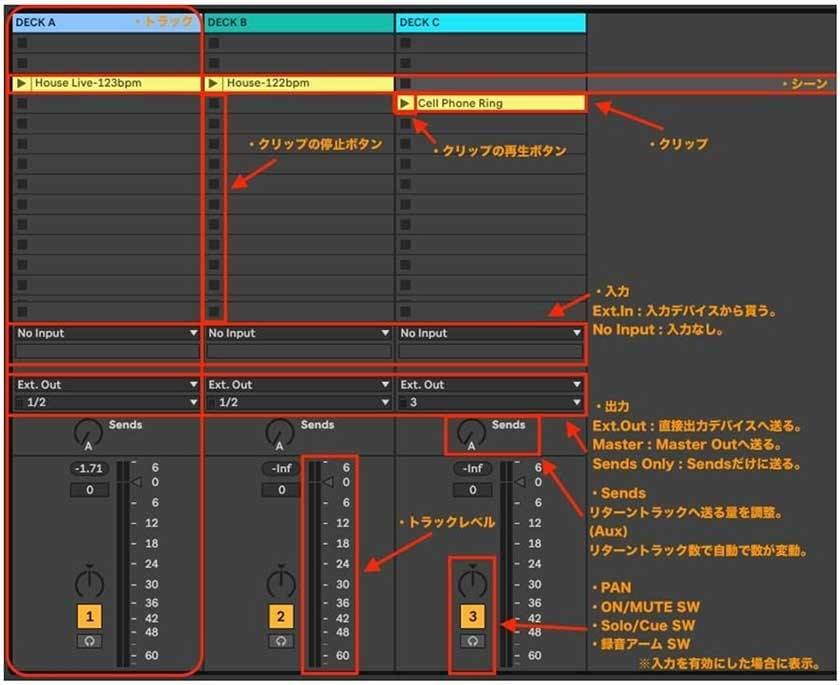

セッションビュー画面を使って説明します。

- トラック…大きく分けるとオーディオ/MIDIがあり、それぞれオーディオクリップとMIDIクリップを扱います。

トラック内のスロットの停止ボタンは、右クリックメニューから「停止ボタンの削除」で消すことができ、シーン1からシーン2へ違うトラックの音を重ねて表現したい時などに大変有効です。 - リターントラック…Sendsから送られてくる音がココに集まります。Reverbエフェクトを使ったり、そのままAuxマスターとして使用するパターンを選べます。

- マスタートラック…シーンを選んだりCueやマスターの出力先を設定します。 Solo設定時に[S]キーを押すと選択中のトラックがSoloとなり他の音がCutされてしまいます。

- シーン…マウスやカーソルキーで選択し、[enter]キー/[return]キーでシーン再生を実行させます。シーン再生時は横1列全てが実行されます。

ブラウザについて

画面左上の三角マークをクリックすることで「ブラウザ」が表示されます。

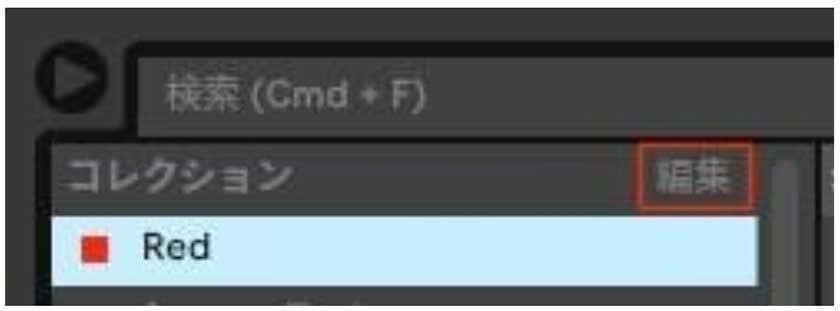

[コレクション] カテゴリなどから音源やプラグインへ色でラベルを追加したものがここに自動で纏められていきます。色はタグ付けするイメージです。

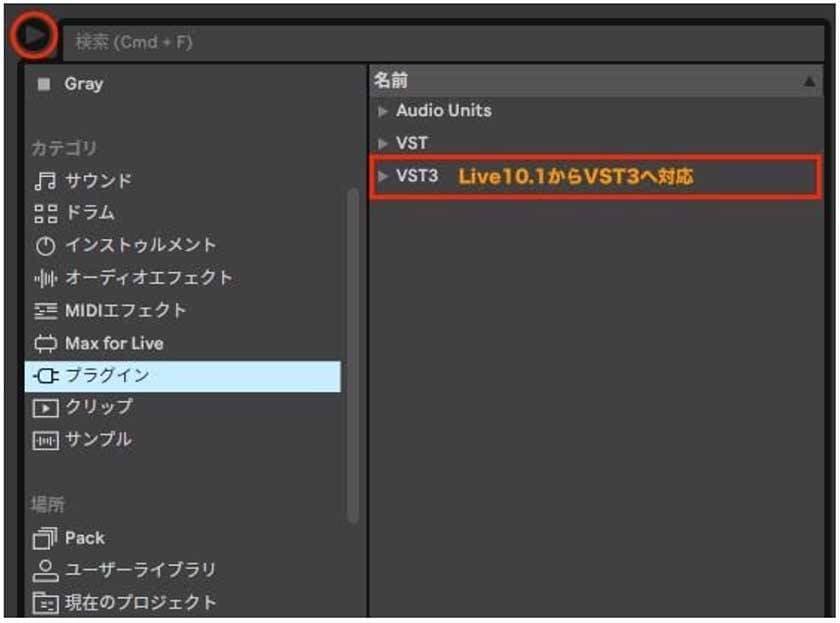

[カテゴリ] Live内蔵の EQ Eight や Reverb は「オーディオエフェクト」に、サードパーティのものは「プラグイン」に格納。Live10.1からVST3対応。

[場所] ファイルにアクセスしやすいように予め幾つか設定されています。「フォルダを追加…」で好きなフォルダを持ってくることが可能です。

コレクションのラベルの色の名称を変更することができ、「編集」から表示の整理もできます。

セッションビューで使用するクリップの設定

<オーディオクリップの個別設定>

音源をLiveに新たにドラッグ&ドロップし、クリップの名前をダブルクリック。

もしくは画面右下の三角マークで「詳細ビュー」を表示させます。[Shift + Tab]キーで「クリップ/デバイスビュー」が切り替わります。

- 画面左下の3つのマルを押し、クリップの情報が全て表示され、下記のようになっているか確認してください。(最初の設定に基づきます)

- Loop [無効]…ループ再生させない。

- Warp [無効]…オーディオファイルをマスターBPMに合わせるようなタイムストレッチをしない設定。

- Fade [有効]…クリップの端に短いフェードを生成。波形の末端でパツッと鳴る音を回避できます。

- Quantization [None]…実行すると瞬時に再生される。

- Launch Modeを設定します。ほとんどの場合はTriggerのままで問題はありません。

- Launch Mode [Trigger]…実行すると最後まで再生するモード。基本設定。

- Launch Mode [Gate]…押している間だけ再生し、離すと停止。

- Launch Mode [Toggle]…1度押すと再生し、もう一度押すと停止する。

- Launch Mode [Repeat]…押したままの状態の時、Quantizationに従って再度Triggerする。

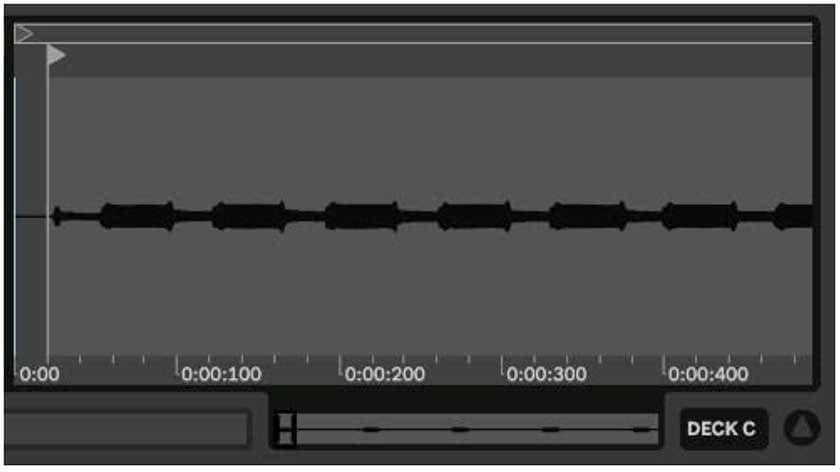

<オーディオクリップの頭出し方法>

フラッグ型の三角マークが「スタートマーカー」です。

スタートマーカーを動かすことで、波形編集をすることなく音源の頭出しを簡単に行えます。

[Warp]が有効なものは、波形上で右クリックメニューから固定グリッドを[Off]にすることで、グリッドに左右されることなく波形を動かすことができるようになります。

スタートマーカーの上にある横長の長方形の三角マークは「LOOP開始位置」です。

<波形の拡大方法/クリップ単体の音量調整方法>

横の時間軸で拡大縮小表示するには上下ドラッグ。トラックパッドでもピンチアウトで拡大。[+]キー/[-]キーでも拡大可能です。

「Sample」のクリップゲインを上下させて個別に音量を調整。この時に波形が縦軸で拡大縮小されます。

クリップゲインで極端に波形を拡大する時は、該当トラックはオフにするかフェーダーを少し下げておくと大音量の事故を防止できます。

設定が終わった後は元の値に戻すことを忘れずに。ダブルクリックで0dB(デフォルト値)に戻ります。

効果音などで使用する基礎的な方法

例1 演劇

マスター経由の2Mix出力設定ではなく、効果音を単独のスピーカーにアサインすることで自然に聞こえるようにする。

- トラック1→「音楽.wav」客席向けのメインスピーカーへ Ext.Out 1-2から出力

- トラック2→「TV番組の様子.wav」舞台上のTVスピーカーへ Ext.Out 3-4から出力

例2 審査結果発表

ドラムロールをLOOP再生させ、任意のタイミングでドラムロールのキメに乗り換え、司会の発表後にファンファーレを再生する。

これは再生をするときに1つのトラックのクリップは1つしか再生されない機能を利用。

- トラック1のスロット1→「SE ドラムロール」

- トラック1のスロット2→「SE ドラムロールのキメ!」

- トラック1のスロット3→「SE ファンファーレ」

例3 学校のチャイム

学校のチャイム音は実際にマイクを使ってサンプリングするのではなく、MIDI Noteで学校チャイムをLiveで演奏。

この方法であればノイズの少ない綺麗な音色を客席に届けることができ、音も調整しやすいメリットが生まれます。

- MIDIトラック Operator→「Classic Bell1 Basic Bells」をトラックへ投げ込み、スロットをダブルクリックしてMIDIクリップを作成。

例4 逆再生

クリップのSampleの[Rev.]ボタンを1度押すと波形が前後逆になり、簡単に逆再生が可能になります。音作りに最適です。

セッションビューでの音源出し

<セッションビューの特徴>

- 同じトラックの中のクリップは1つしか再生できない。(再生機器のCDのトラックを1曲毎しか再生できないのと同じイメージです)

- 同じトラックのクリップを続けて再生すると前のクリップは停止し、後から再生したクリップに乗り変わる。

- 「アレンジメントに戻る」を押すと、セッションの音よりもアレンジメントの音が優先される。[F10]キーに注意。

- 早戻し/早送りは、 小節カウンター(アレンジメント位置)で上下ドラッグで全体での操作が可能。

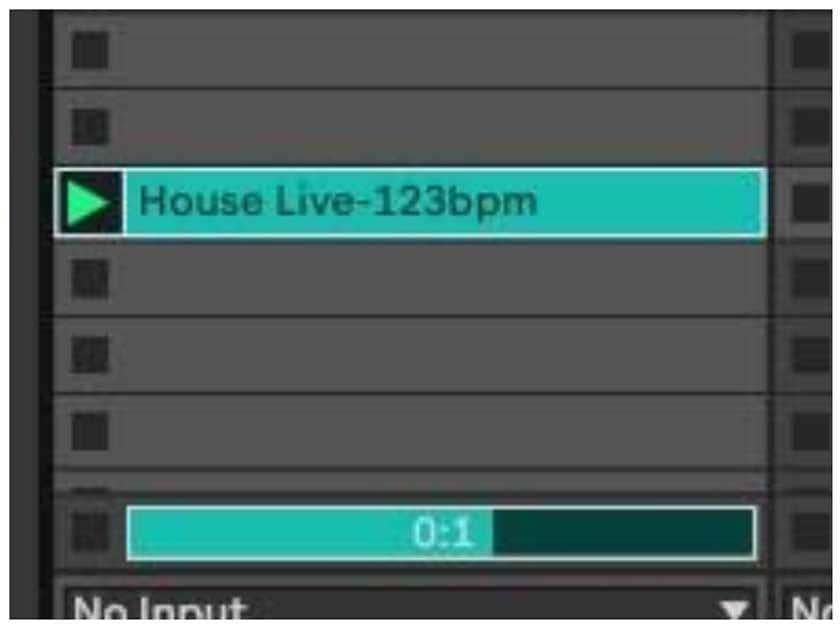

- トラックのクリップ停止ボタンの右横に再生クリップの残り時間が表示されます。

<シーン再生と併用してサンプラーのようにポン出しをする>

- MIDI/KEYマップを利用し、本番で使用するシーンから離れた空のシーンにサンプルを置き、各ボタンにアサインする。

- Launchpadシリーズなどのコントロールサーフェスを利用し、本番で使用するシーンから離れた空のシーンにサンプルを置く。

<PANのオートメーションを組む>

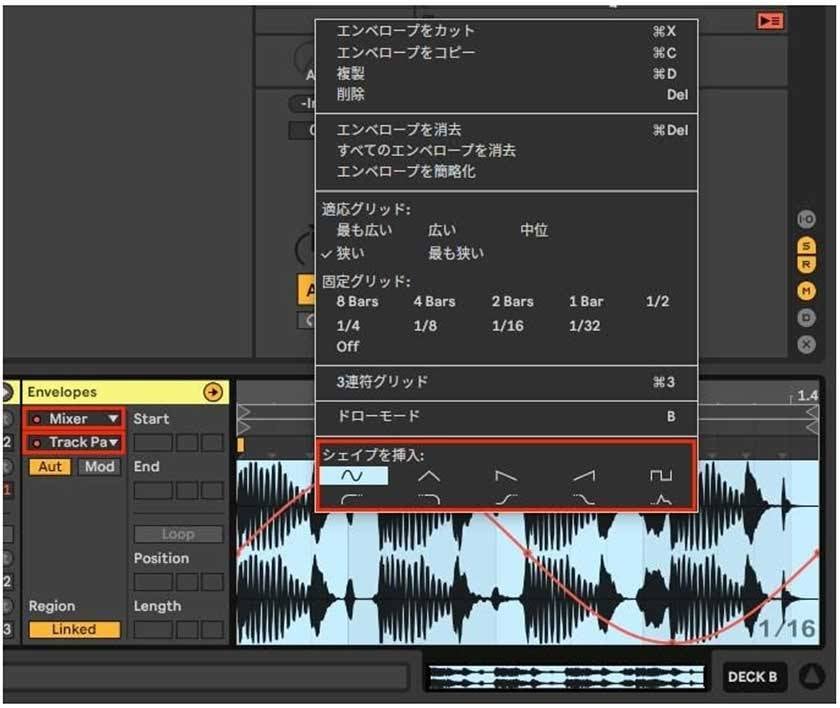

- [Warp]を有効にし、[Mixer][Track Panning]から[Aut]を選ぶと、オートメーションが描けるようになります。(BPMはマスターに合わせてください)

- その状態で範囲を選択し、右クリックメニュー「シェイプを挿入」で任意のカーブを選択して適応させることもできます。

- PAN以外にも、[Return]で送り量を調整したり、[Mixer]以外のトラックに使用しているプラグインも調整対象に選べます。

ライブ会場でのクリック出し

効果音の時と同様に出力を別々に設定します。

カラオケ音源と共にClickの音源を予め用意してもらうことが一番重要です。

- トラック1 →「カラオケ音源」→Ext.Out 1-2

- トラック2 →「Click音源」Ext.Out 3

しかし、歌い出しまでのカウントだけIEM(インイヤモニター)に急に返す必要が出てきてしまう時もあるかと思います。

そんな時は、MIDIクリップで必要なカウント分のノートを入力しBPMを調整するか、スティックのカウント音をLiveで録音して編集してしまいましょう。タイミング調整はシーンで同時再生し、カラオケ音源の[Warp]を有効化した上で、一番最初のワープマーカー(1.1.1)で前後調整を行うと割とスムーズです。

※BPMのマスター合わせや不要なマーカー類は削除。

セッションビューで行うことで、楽曲ごとのパラデータをシーンで纏めてさえいれば曲順変更時も丸ごとシーンで並び替えができます。

アレンジメントビューでの音源出し

<アレンンジメントビューの特徴>

- オートメーションを使わずにクリップにフェードを直接描くことができる。

- ムービー対応。

- タイムライン上で時間経過と小節数の両方で視認できる。

- オートメーションが描きやすい。[A]キーで「オートメーションレーン」を表示/ 非表示。

- MTRのように「ロケータを追加」してロケータにMIDIマップすることで、いつでもそのポイントをワンボタンで呼び出すことができる。

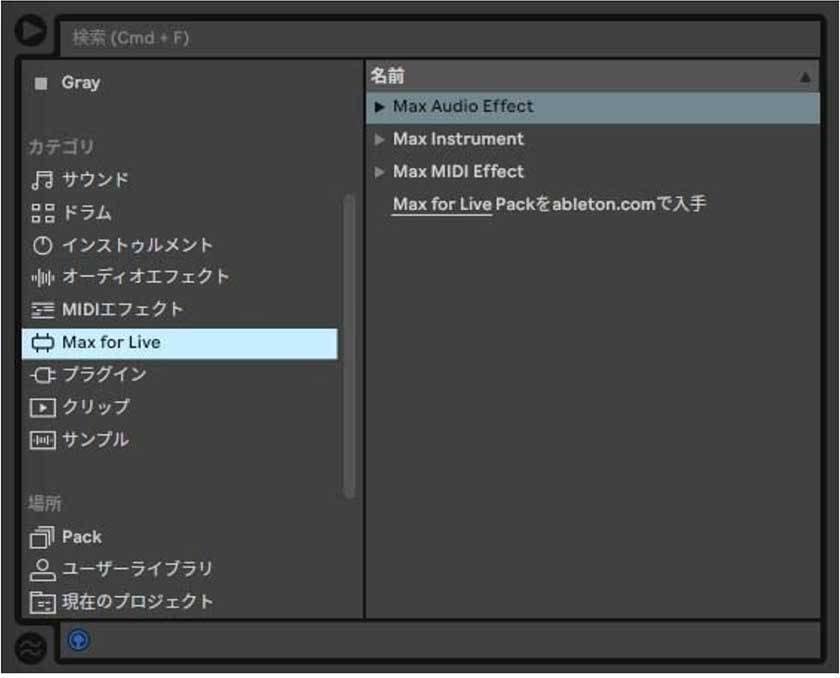

Max for Live(M4L)

Suiteから付与される機能の1つで、M4Lデバイスの自作が可能になるだけでなく、世界中で公開されている様々な機能を持ったデバイスをLiveに組み込むことができます。

また、「Suite付属のPackやプラグインは使用しないがM4Lを使いたい。」と言うStandardのユーザー向けに単体販売もされています。

( https://www.ableton.com/ja/shop/ )

興味がある方へ、下記サイトをオススメしております。

【Suite/M4Lライセンス付属のデバイス】

「Surround Panner」( https://www.ableton.com/ja/packs/surround-panner/ )

「Convolution Reverb」( https://www.ableton.com/ja/packs/convolution-reverb/ )

【showsync】

「ClipSMPTE」「LiveMTC」( https://help.ableton.com/hc/ja/articles/209071149 )

【aconica】

「FIRE SCENE AT SET TIME」( https://youtu.be/tcG4Hy0RobY )

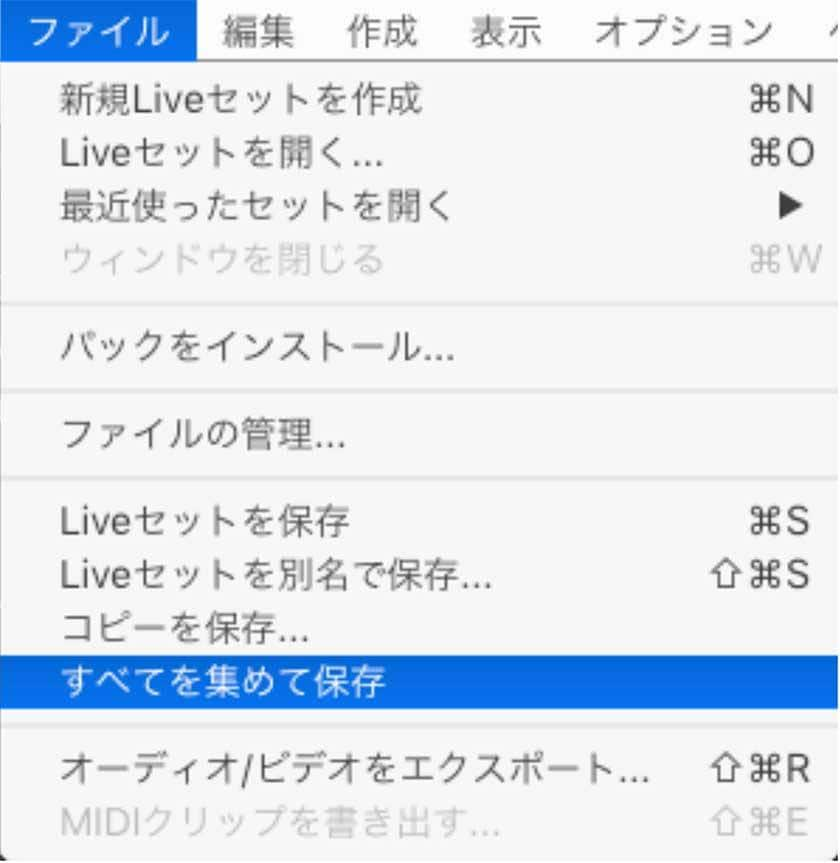

保存の方法

Liveで組み終わった後に最も大切な保存を行う時の注意点。

CDやSDカードなどの外部メディアから音源を取り込んでいると、「Liveセットを保存」では音源自体がLiveに取り込まれていないままとなります。

メディアを抜いた状態で後日Liveを開いたり、外部HDDにセットのバックアップを保存していた際に音源が見当たらなくなる原因の1つです。

音源ファイルまできちんと梱包されるように「すべてを集めて保存」を実行する癖をつけておきましょう。

最後に…

いかがでしたでしょうか。

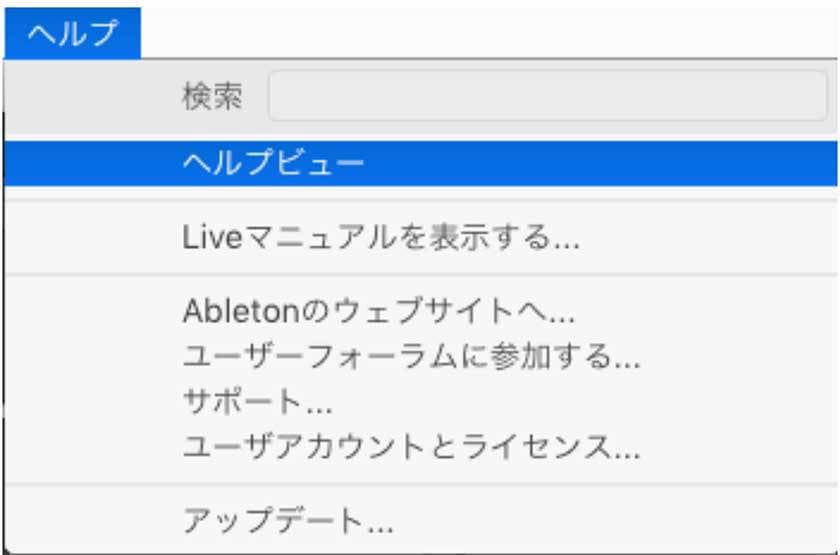

もしLiveでわからないことがあれば「ヘルプビュー」から使用方法を1から学べるレッスンにアクセスすることができます。

もちろんレッスンは日本語です。

Ableton Liveをポン出しで一度使ってみてください。

山積みの再生機器の操作に翻弄されずにオペレートに集中できると思います。

また、公式からもポン出し用途のTipsが公開されておりますのでコチラも合わせてご覧ください。

音楽の都ウィーンのブルク劇場( https://www.ableton.com/ja/blog/burgtheater/ )

Live on air( https://youtu.be/a3TWKUjiUJA ) (英語のみ)

ライブマニピュレーターの役割( https://www.ableton.com/ja/blog/kei-kusama/ )