こんにちは!

BABY BABYというアコースティックユニットのギタリスト兼、作業療法士のフジオカタクトと申します。

いつも目を通してくださりありがとうございます!

今回はフィンガリング編と題しまして、主に左手の使い方について作業療法士目線で掘り下げていきます。

たくさん書きたいことがあるので、フィンガリング編は数回に分けて書かせていただきたいと思います。お付き合いよろしくお願いします!

さて最初の話題はギター界の登竜門「Fコードの押さえ方」についてです。

4月から新生活がスタートし、ギターを始めた方も多いのではないでしょうか?

最初の難関、そしてギターを挫折してしまうきっかけナンバー1(多分)なのがFコードです!!

実際、僕がギターを始めた時もFコードで挫折しました。

ご存知の通りFコードは他のコードと違い、「セーハ」といって人差し指で全ての弦を押さえなければいけません。バレーコードと言ったりしますね。

これが初心者にはまた難しい!!

めちゃめちゃ指に力が入って、弦が食い込んでボンレスハムみたいになっていたことを思い出します。

そんなFコード、手の構造を利用すれば簡単に押さえることができます!

手の構造と絡めてできるだけ簡潔に書いていきたいと思います。

まずはポイントが4つあるのでみていきましょう!

【Fコードをマスターするポイント】

1〜4の順番できちんとできればFコードは押さえられるはずです!

1. フォームを確認する

2. 腕全体を動かし親指側に角度をつけ、人差し指の外側で1F上の弦に触れる

3. 弦を押し上げるイメージで押弦(セーハ)する

4. 他の指も軽く押し上げるイメージで弦を押さえる

では順に解説したいと思います。

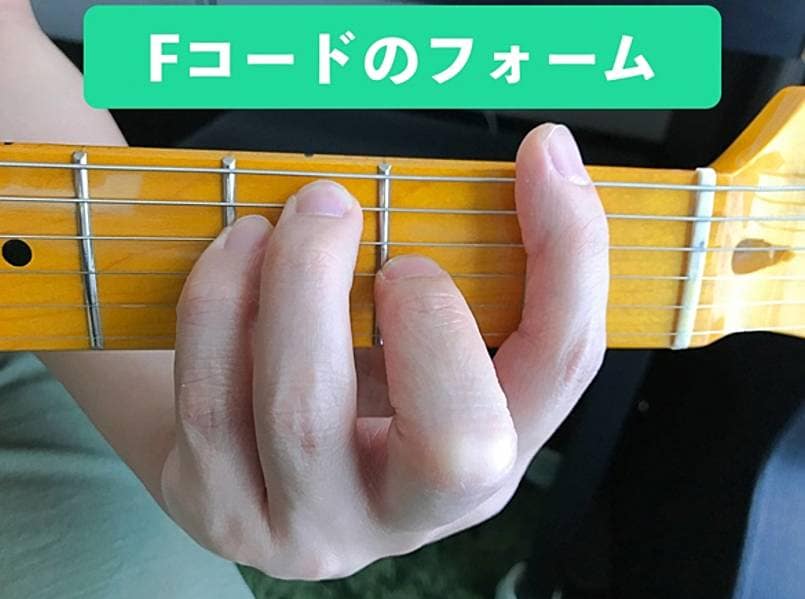

1. フォームを確認する

ネックを持つとどうしても緊張してしまい、不自然な握り方になってしまう方がいますが、まずは弦を押さえる前に無駄な力を抜き、楽で押さえやすい状態を作っていきましょう。

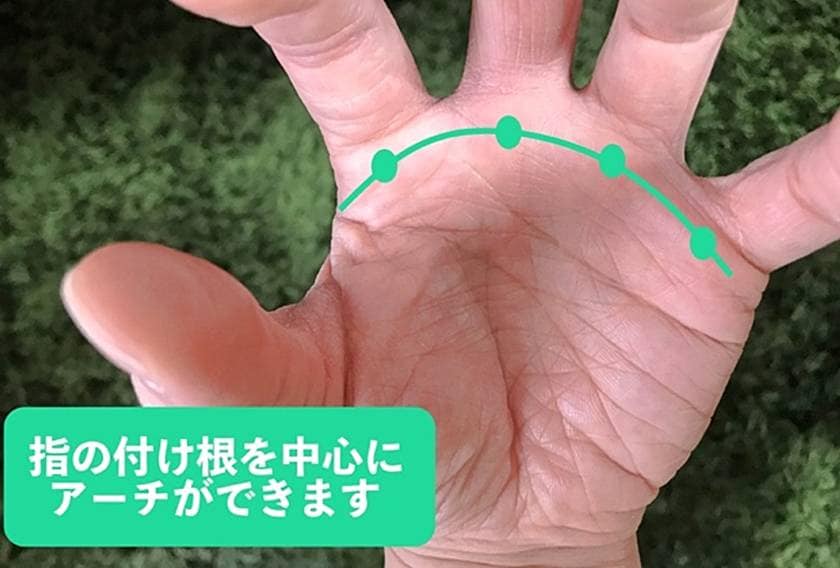

リラックスした状態の手のひらには少しくぼみができ、自然なアーチ状(凹型)になります。

ボールを掴むときの手の形に似ています。

まずは自分のフォームと見比べてみてください。まだ実際に音を出す必要はありません。

2. 腕全体を動かし親指側に角度をつけ、人差し指の外側で1F上の弦に触れる

次は人差し指で6本の弦を押さえる「セーハ」についてです。

セーハする際のポイントとして、「指の腹ではなく外側で押さえる」ということはよく聞きますが、手先の方ばかり意識していては指や手首に必要以上に力が入って負担がかかってしまいます。

人差し指の外側で押さえるために、①脇を軽くしめ、②腕を外側にほんの少し回すのを利用して人差し指に角度をつけます。

腕を絞る感じといいましょうか。

上から見るとこうなっています。

手先の動きだけでなく、肩、前腕が同時に動くことを確認してください。

ここで力が入ってしまうと次のステップに影響が出るので、まずは気楽に、自然に構えられることを目指しましょう!

3. 弦を押し上げるイメージで押弦(セーハ)する

実際に弦を押さえてみましょう(やっと!)。

指板に対して垂直に力を入れるのではなく、人差し指の付け根から指を伸ばし(人差し指の付け根は曲がっていますが、指自体は上方向に伸びていく感じで)、6弦側に向かって弦を軽く押し上げるイメージで押弦します。

親指も挟み込むのではなく、ほんの少し下に向かって引き下げるイメージで力を入れます。

親指と人差し指でネックをねじる感じです。

ここで力が入りすぎると、必要以上に手首がねじれて他の3本の指が弦からどんどん離れていってしまうので、あくまで必要最小限の力で押さえましょう!

ここでなぜ、指を曲げる力を使わず、伸ばす方へ力を入れた方が押さえやすいか説明します。

(ちょっとややこしいですが大事なところです。興味がある人は読んでね!)

これは手についている筋肉の長さの関係が影響しています。

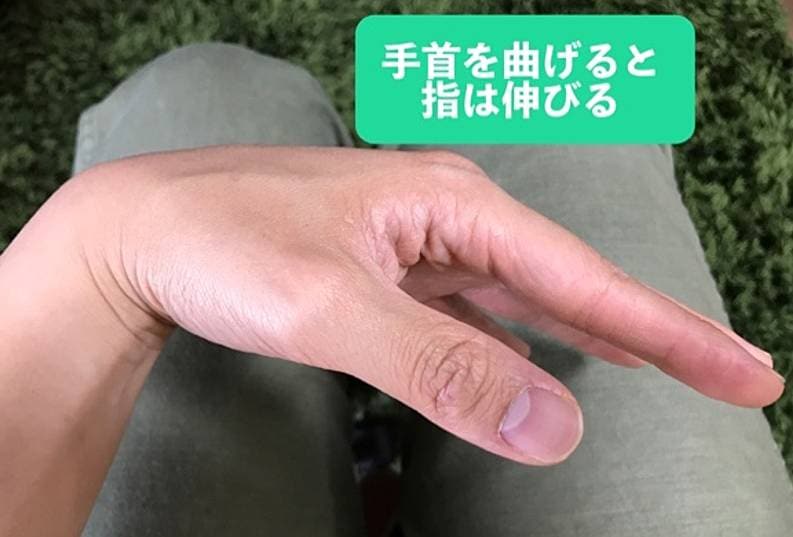

手首を反らせてみると指が勝手に曲がってしまうと思います。

逆に、手首を曲げる(掌屈する)と指は伸びると思います。

↑指を曲げる筋肉がつっぱり、指を伸ばす筋肉が緩みます。

↑指を曲げる筋肉が緩み、指を伸ばす筋肉がつっぱります。

これをテノデーシス作用といって指を曲げる筋肉が手を反らせることで引っ張られることで生じます。

このように手首の角度で筋肉の長さが変わり、指先の状態が変わるのです。

実際に動かしてみるとよくわかると思いますが、手首を曲げたまま手を握ると、手の甲が突っ張る感じがすると思います。

掌屈位(手のひら側に手首を曲げること)では指を伸ばす役割の指伸筋が引っ張られるので指が曲げにくくなるのです。

ギターを構えた時、手首は掌屈している(手のひら側に手首が曲がっている)ので、指伸筋が突っ張っている状態になるので指は曲げにくい状態になります。

この姿勢で無理に力むと指伸筋が伸ばされ痛みや炎症の原因になる可能性があります。

なので曲げるのではなく、指を伸ばす方が比較的楽に負担なく押弦できる、というわけです。

さらに言及すると、Fコードを押さえるときに使う筋肉は手外在筋(腕から手のひらまで伸びてついている筋肉)ではなく、内在筋(手のひらの中についている筋肉)の虫様筋が主に働いていています。

この虫様筋の機能は指を付け根から曲げ、指先自体は伸びている状態にすることです。

専門用語でいうとMP関節の屈曲とIP関節の伸展が生じます。

画像を見てイメージしてみてください!

この手内在筋を利用することで他の筋肉に負担をかけずに、より繊細に力をコントロールすることができます。

(虫様筋には感覚器官が他の筋肉の何倍もあるといわれていて、細かいコントロールが可能なのです。)

手の中の筋肉はとても小さいので意識を向けにくい部分ではありますが前腕についているような大きな筋肉(手外在筋)ばかり使った動きになると、疲れやすく力技のようなプレイになってしまう可能性があるので、手内在筋の働きは知っていて損はないかと思います。

では次へ行きましょう!

4. 他の指も軽く押し上げるイメージで弦を押さえる

セーハができればゴールは目前! 一度力を抜いて、1で確認したフォームを思い出してFコードを構えてみましょう。

人差し指以外の3本の指も押さえ方は同じで虫様筋の作用を利用して、弦を軽く押し上げるイメージで押さえます。

この方法で押弦する際に力が入りすぎると実際に弦が持ち上がってしまい(チョーキングしたみたいに)、ピッチがずれてしまう可能性があるので注意しましょう。あくまでイメージなので実際に入れる力は最小限に留めます。

また弦を指先で押さえないと!と意識しすぎると指が曲がる方向に力が入ってしまう可能性があるので注意です。押弦できれば問題ないのでこだわり過ぎずにいきましょう。

別アングルです。

いかがでしょうか!

一番難しいのは力加減かと思います。

どうしても音が上手く鳴らないと「押さえよう」と必要以上に力が入ったり、力の方向が間違ったりしまいがちです。今回の方法で楽に押さえるコツを少しでも掴んでもらえると幸いです。

(もちろん、これ以外の方法で押弦することも間違いではありません。)

少しでもFコードでお悩みの方は一度試してみてください!

それでは!