Zebralette3の加算シンセサイズ

今回はZebralette3の加算モードについて解説します。

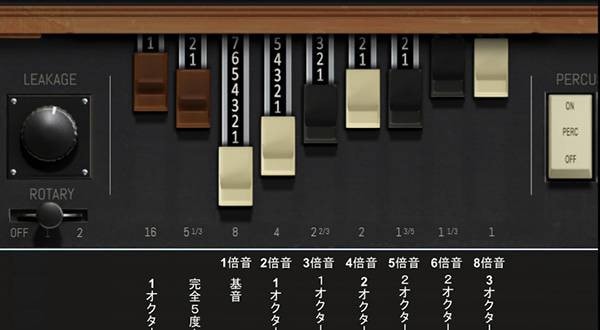

加算式シンセサイズは、それほど一般的ではありませんが古典的な音声合成のひとつです。 パイプオルガンの音色調整のストップレバーなどは加算式の仲間と言えます。 サイン波を基音から任意の整数倍音まで同時に鳴らし、各倍音の振幅を調整することで様々な波形を作り出すことが出来ます。

下動画はZebralette3で基音のみのサイン波からスタートし、倍音を一つずつ追加し、128倍音まで重ねてノコギリ波を作っています。 数式的には各倍音の振幅は倍音数で割った数値となりますが、Zebralette3ではいくつかの方法が選べます。

音にすると以下のようになります。はじめはサイン波ですが、倍音が加わるとノコギリ波のサウンドになっているのが分かると思います。

表示

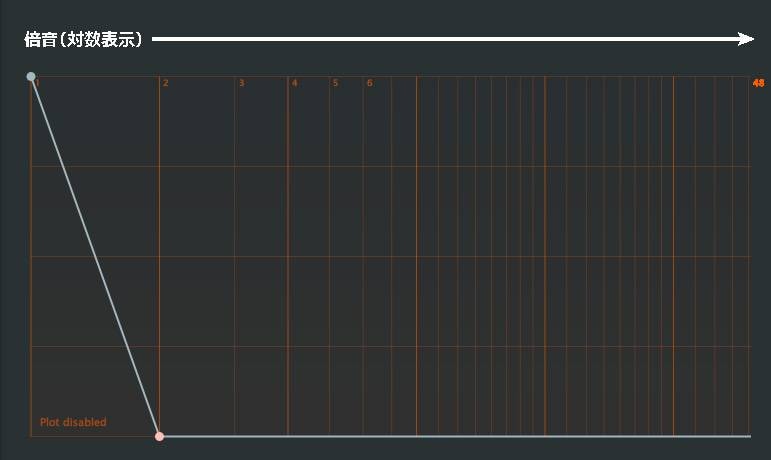

Zebralette3で加算式シンセサイズを行うにはいくつかの方法がありますが、倍音を直接描画したいときは、以下の方法がおすすめです。 横軸は対数で倍音を表示し、縦軸は振幅となり、各倍音の振幅をベクターでコントロールします。 表示サイズも拡大可能で、倍音数も表示されますので、ドローソフトのような感覚で、きめ細かく編集できます。 従来の棒グラフタイプと比較してスマートで扱いやすくなっています。 倍音の数は別途Harmonicsで指定します。下図は1倍音のみ最大振幅で他倍音は0となります。 つまり基音のみの出力となるので、サイン波となります。

独特な加算モード

Zebralette3の加算モードは、かなり特殊な加算シンセサイズで、各倍音の位相は、はじめこそ揃っていますが、すぐに乱れます。 下動画はノコギリ波ですが、波形は崩れて行き、2度とノコギリ波の形に戻ることはなさそうです。 オシロを使った波形の判別が難しいことを意味します。

次のサンプルは上記の音で、同じノコギリ波が鳴り続けているように聞こえます。 人の聴覚は位相の変化に鈍感です。

なぜ、わざわざ位相が乱れる加算モードにしたか疑問に感じますが、計算コストの兼ね合いで結果的にこのようになったようです。 そのためオシロで波形を確認しようとすると戸惑うので、あらかじめ知っておいた方がよい項目となります。

16~1024倍音をコントロール

Zebralette3の加算合成は16倍音から1024倍音まで段階的に扱います。 倍音が少ないと計算量が減るので、CPUへの負荷は下がりますが、低音を鳴らした場合、高域不足の傾向になります。 最大の1024倍音にすると、低音を鳴らしてもナイキスト周波数まで倍音が出て、ベースや打楽器などには往々にして良い結果が得られますが、計算量が増えます。 そのためZebralette3では求める音に対して、最適な倍音を意識する必要があります。

次のサンプルはノコギリ波を0.5秒ごとに16、32、48、64、96、128、192、256、384、512、768、1024と倍音数を増やしています。 192を超えると、あまり違いが分からなくなります。

Zebralette3は、各倍音に対して、様々な操作が可能です。 ただし最大1024倍音あるので、ひとつひとつ手動でレベル調整するのは現実的ではありません。 そこで一括して扱えるようになっています。 以下にいくつかの方法を紹介ます。

偶数倍音、奇数倍音のコントロール

Zebralette3のエフェクトであるFX Spectral Focusを使うことで、偶数倍音、奇数倍音の調整ができます。 例えば下動画のようにノコギリ波に対してOdd(奇数)を強めていくと、倍音は最終的に奇数倍音だけになり矩形波に近づきます。 加算合成は倍音と波形の関係を知っている必要がありますが、柔軟性があります。

Spectral Dist 倍音を伸縮

RendererをAdditiveにすると、Spectral Distというパラメータが現れ、加算式独自の操作ができるようになります。

音程を持つ倍音は基本的には整数倍音で、リニア表示の周波数スペクトラムで見ると、きれいに等間隔に並んでいます。 この等間隔を崩すことで、非整数倍音になり、音程感が失われて行きます。 一見デメリットのように思えますが、これによって音程感が希薄な打楽器などをエミュレートできるようになります。

例として、きれいな整数次倍音を含んだノコギリ波に対してExpansionをかけてみます。 Spectral Distを0から100にまわすと、基音以外の倍音が高音域へ延ばされます。

次に逆の作用のCompressionをノコギリ波にかけてみます。 そうすると基音に各倍音が集まってくるのが分かります。最終的にはサイン波に落ち着きます。

次のサンプルはExpansionを適用させた例で、音程感を無くして打楽器を模しています。

Spectral Dist その他

加算モードでは、ランダム、カオス、ノイズなど様々なパラメータがあり、整数倍音では作るのが難しいサウンドをサポートしています。 中でもRandom Seedは、疑似乱数の開始地点を指定でき、ランダムの再現性を実現するユニークな機能です。 プログラミングを知らないユーザーは戸惑うパラメータかもしれませんが、サウンドカラーをコントロールするのに役立ちます。 最後にそれらのパラメータを使ったグロッケンのようなサウンドを作ってみました。 アナログシンセやFM音源では難しい音です。

次回はZebralette3の強力なスペクトル・エフェクトFXを取り上げたいと思います。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集

DTMセール情報まとめ

DTMセール情報まとめ

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

DTMに必要な機材

DTMに必要な機材

人気スタジオモニター徹底比較

人気スタジオモニター徹底比較

DTM・DAW購入ガイド

DTM・DAW購入ガイド