はじめに

YouTuberではなくとも旅行を綺麗な映像作品として残したい!そう思ったのは2020年のはじめ頃でした。InstagramやTwitter、TikTokにYouTubeなど、最近は映像を記録として残せるプラットフォームが充実してきました。そこで人よりオシャレな映像を撮りたいと思ったわけです。

映像編集ソフトウェアといえば、Adobe / Premiere ProやApple / Final Cutなど多種多様。実際私もPremiere Proを使って簡単な動画編集を行ったりしています。とここで、Blackmagic Design / DaVinci Resolve Studioという選択肢が登場です。

最近の「PCを使った映像編集ソフトウェアといえば」の定番ソフト。元々カラーコレクション(色編集)の老舗ソフトを大幅に改良して完成したソフトウェアでして、かなりプロ志向な映像作品や、最近流行のCinematic Vlogなどに向いているとも言われます。

つまり色編集がとても美しい!写真編集のようにカラーホイールやカスタムカーブ、フィルターの設定もノードによって行えるため、手軽 に 超本格的 な オシャレ・カラー・フィルター の編集が可能なのです!

ところでVlogってなに?

Vlogとは「Video Blog」の略称、映像として日常を切り取る次世代の日記のようなものです。また「Cinematic Vlog」は、名前のとおり映画風な、またドラマティックな演出を施したVlog。「いや、そんな日常あるわけないでしょ」と思わせるようなカットが多く使用され、スローモーションや遠景の使用など、ちょっとした非日常感を見られる映像作品とも言えます。YouTubeを見ると旅行などの編集が多いような気がしますね。

Cinematic Vlogを撮ってみよう!

ということで実際にVlogを撮ってみようと思います。今回使用するのはこちらのカメラ!

- カメラ本体

- CANON / EOS R6 ミラーレス一眼

- レンズ

- CANON / RF50mm F1.8 STM 標準単焦点レンズ

CANON / RF24-105mm F4-7.1 IS STM 標準ズームレンズ

- その他

- DJI / RSC2 Pro Combo ジンバル

Vlog撮影をする方はSONYを使っている印象が強いのですが、私は幼い頃から父が使っていたという理由でCANON信者です笑。実際のところVlogger(Vlogを撮影する人)にはSONY / α7 IIIやα7S IIIなどが好まれていますね。特にα7S IIIは4K / 120p (α7 IIIは4Kだと30pまで)録画可能なのでお勧めです。ちなみにEOS / R6は4K / 60pまで対応、120pの場合はハイフレームレート動画に設定が必要です(また音声の収録は不可)。また、R6の上位機種にあたるEOS / R5では、なんと8K / 30pまで撮影可能!ものすごく使う人が限られる機能ですが、今後世の中が8K基準になるかもしれない、と先行投資も良いかもしれません。

α7S III

©Sony Marketing Inc. / https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7SM3/

α7 III

©Sony Marketing Inc. / https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M3/

いずれもフルサイズセンサーのため綺麗な映像を撮りやすいですが、α7 IIIはチルト液晶であることは念頭に置いて検討されると良いかと思います(単体だと自撮りがニガテ)。まあこのあたりはご自分のカメラと相談しつつ、レンズはポートレート向きの焦点距離を選ぶことをオススメします(人物撮りは35-50mm標準レンズくらい、遠景も押さえるなら24mm広角レンズがもう1本あっても良いと思います。NDフィルターも使えば絞りは開放のまま、フルサイズの長所を存分に活かしたボケ感のある映像を撮ることも!今回の撮影では50mm F1.8をメインで使用しています)。私はこの撮影のためにカメラを新しくしちゃいました笑。以前はEOS Kiss X9iを使っていましたが、4K撮影がしたい!!と思いきって購入。レンズもできればLシリーズを使いたかったのですが、予算の都合で断念……。次のボーナスの楽しみが増えたと思いましょう!

ジンバルも思い切って購入しましたが、一眼用だとかなり重くなるのでスマートフォンでお気軽に撮る、というのも良いと思います。

また最後に、動画撮影の際はNDフィルター(可変NDフィルター)と呼ばれる減光フィルターを装着することをオススメします。

なぜNDフィルターがオススメ?

動画撮影は、そもそも連続した写真を並べるパラパラ漫画のような仕組みです。ここでカメラのシャッタースピードが速くなりすぎると、動画として違和感が生まれます。人の目より正確に止まっているわけですから。しかしシャッタースピードを遅くする=センサーが多くの光を集める(開放に近い絞り)ことになり、動画自体がとても明るく白飛びしやすくなってしまうのです。NDフィルターを通すことで、レンズに入る光の量を抑え、シャッタースピードと明るさの両方を抑えることが可能!また、可変NDフィルターは偏光板の原理でレンズに入る光の量を簡単に調整することができます。 スマートフォン用のNDフィルターもあり、写真でも急流の撮影などに役立つため、持っておいても良いでしょう。

そして友人の協力を取り付け、なんとか撮影に望むことができました。今回撮影場所に選んだのは、神奈川県は相模原。昔懐かしい「レトロ自販機」(高速PA/SAなどによくあった、焼きおにぎりやラーメンなどを売っていたヤツです)が見られるということで人気スポットになっているとのこと。実は撮影中にテレビの取材が入り、芸能人と遭遇なんていうこともありました。そして近くにあった県立/市立公園にてメインの撮影を行いかなり画になったと思います。

※昨今の事情からマスクを付け、距離をしっかり取ったうえで撮影を行っています。また本人の希望に沿い、ほぼ顔は出さない映像になっています。

まずは実際の動画をご覧ください。

……どうです?今は素人でもこれくらいの映像が作れてしまう世の中なんですね。怖い。

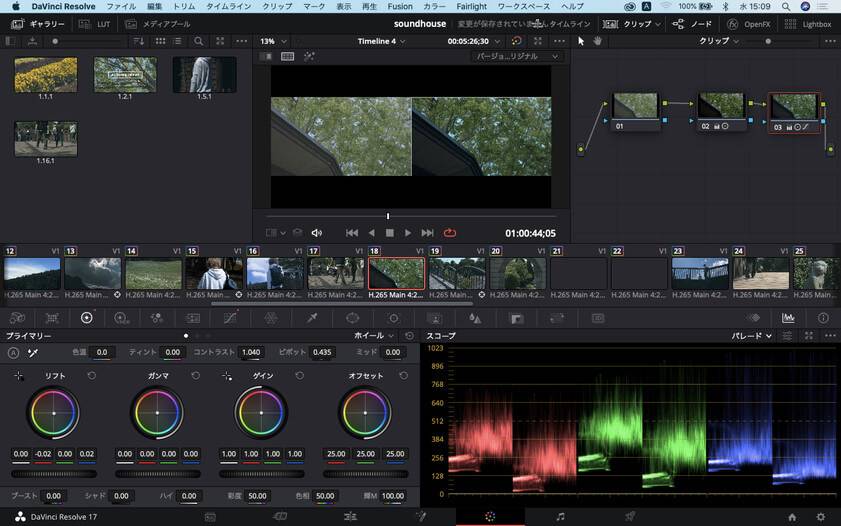

さて、本命のDaVinci Resolveの編集画面、使用感をチェックしてみましょう!

DaVinci Resolve使ってみた

冒頭でも取り上げましたが、やはり色補正がとても魅力的です。Cinematic Vlogにおいて色付けは最重要事項と言えます。録画したそのままを使う(よく撮って出しと呼ばれますね)のも良いのですが、非日常感を演出するにはインパクトに欠けるといったところ。それぞれの色をリニアに調整できる点がやっぱりDaVinci Resolveの推しポイントです。

R6(カメラ)は、ダイナミクスレンジを広くするLog撮影(今回の場合はCanon Log)が可能。これは写真でいうRAW撮影のようなもので、色味のコントロールをしやすくした状態で記録可能な方式です。髪の毛のブリーチをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。つまり録画された映像を綺麗なまま自分好みの色、雰囲気に仕上げることが簡単になるということ!

またその「撮影データの色補正」のことをカラーコレクション、カラーグレーディングと呼びます。それぞれ異なる補正を指しますが、かなり長くなるため簡略して説明しますとカラーコレクションは編集前の下準備、カラーグレーディングは色の付け足しのようなイメージです。

冒頭にも挙げたようにDaVinci Resolveはもともと色編集が専門の老舗ソフト。個人的には今まで使った動画編集ソフトの中で一番やりやすかったです。パレードと呼ばれる、画面上に含まれる色を分析したデータによって、かなり簡単に色の調整が可能。また自動補正機能もついているので、初心者にもとてもやさしいですね。

カラーページ

(左: 色調整前、右: 色調整後)

私の2019年製MacBook Airを使用し、細かく設定すれば問題なく動作しました(システムメモリの使用量などにより環境は変わるため、必ずしも全てのMacBook Airで動作するわけではないことをご了承ください)。また「最適化メディア」という、編集時だけ画質を落としてPCの負担を軽くする方法があります。4K動画を取り込み、実際の作業はHD程度の画質にし、最終的にまた4Kで書き出す、ということが可能。今回の動画も最終的には3840×2160の4K出力ですが、実際の作業画面では1/8くらいの画質にデコードして作業していました。

実際の編集画面

様々な設定について取りあげてきましたが、FPSの設定だけは間違えないよう気をつけないといけません。後から変更することもできますが、作業中に音声がプツプツ途切れたり、編集時の動作にも影響したりします。

編集の途中にFPSを変更する方法

FPS=frames per second(1秒間に何枚の画像で動画が構成されているか)の設定によって、動画の雰囲気を変えることも可能です。一般的な使用例は以下の表をご覧ください。Cinematic Vlogはその特徴から24fpsに設定される方が多いようです。今回私は30fpsでの書き出しを行っています。

| フレームレートの種類 | おもな用途 |

|---|---|

| 60fps (59.24fps) | 日本の4K・8KテレビやDVD |

| 30fps (29.97fps) | 日本のテレビ放送など |

| 24fps (23.98fps) | 映画など |

DaVinci Resolveでは最初に挿入する動画のFPSに自動で設定され、後から変更することができません。たとえば新規プロジェクトを作成し、最初に60fpsで撮影した動画ファイルをタイムラインへ読み込ませた場合、そのタイムライン全体の規定FPSが60fpsになる、ということです。

先に述べたように各動画のFPSが異なると、音声や読み込みにおいて悪影響を及ぼすため、最初の設定が肝心です。

とはいっても、後から「あ~やっぱり24fpsにしたいなあ」となることもあるかもしれません。DaVinci Resolve 16から新規タイムラインを設定することで、後からフレームレートを変更することが可能になりました。

方法はいたって簡単。「ファイル」 > 「新規タイムライン」を選択、ポップアップする画面の右下「カスタム設定を使用」 > 「フォーマット」から「タイムラインフレームレート」を変更するだけ。

もちろん4Kをそのまま編集するとなると、私の制作環境ではちょっとパワー不足に感じました。このあたりは制作する動画の解像度にもよりますし、映像制作ソフトウェアの中でもかなり軽い方だと思います。M1 Macへの乗換も検討しないとですね(またお金がかかるものを…)。

このブログを見て私も動画編集してみたい!と思っていただけたら嬉しいです。DaVinci Resolveには無償版「DaVinci Resolve」と有償版「DaVinci Resolve Studio」の二種類があります。まずは無償版を使用して感覚を掴んでみてください!

二つの主な違いは以下のとおりです。

| DaVinci Resolve (無償版) |

DaVinci Resolve Studio (有償版) |

|

|---|---|---|

| ライセンス管理 | - | USBドングルキー/ライセンスコード |

| 最大画質 | Ultra HD | 32K |

| 最大フレームレート | 60fps | 120fps |

| DaVinci Neural Engine | - | 搭載

|

| その他追加機能 | - |

|

3台以上のPCを使い分け編集をする場合にはドングルキー版がおすすめです。取り回しの良さを優先するならライセンスコード版を使用するのがよいかと思います。今回私はライセンスコード版を使用し、Macbook Airで動作させています。

そして、Blackmagic Design公式YouTubeにて、DaVinci Resolveの簡単なチュートリアル動画も公開中!認定トレーナーの支援のもと作成され、一通りの操作を学ぶことができますよ。

また動画向けカメラ(シネマカメラ)といえばBlackmagic Designの発売している「Blackmagic Pocket Cinema Cameraシリーズ」も外せません。動画メインで撮っていくぞ!という方にはやはりシネマカメラが断然オススメ。特に6KモデルはCANONのレンズマウント(EFマウント)が使えるため、私のようなCANON信者の方は今までのレンズ資産を無駄にすることなく移行できます。

Blackmagic Pocket Cinema Camera (画像は6Kモデル)

みなさんも良きVlogライフを!それでは~