dbxスピーカーマネジメントシステム「Driverack PA2」がどんな機器かというと、

スピーカーシステムのパフォーマンスを最適化/保護するために、クロスオーバー、EQ、コンプレッサー、リミッター、ディレイなど、ミキサーとアンプの間で必要なすべてのプロセッシングを提供します。dbx独自のAutoEQおよび最新のAFSアルゴリズムによるフィードバックサプレッション、新しいディレイモジュール、Android、iOS、Mac、またはWindowsデバイスを介したイーサネット制御、およびアップデートされたウィザード機能など、渾身の技術を惜しみなく投入。DriveRack PA2は、まったく新しい世代に向けて生み出されたラウドスピーカー・マネジメント・プロセッサーです。

この文章を見て、機器本体を見ると液晶ディスプレイとたくさんのボタンやメーターがあり、「難しそう」というイメージが湧いてくるのではないでしょうか。

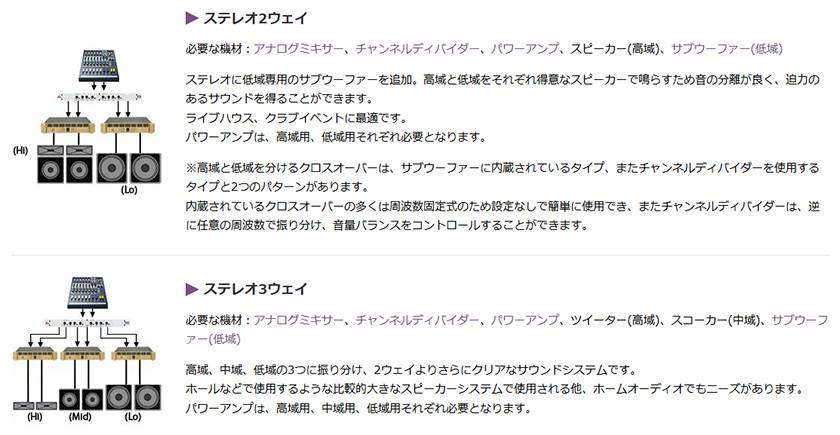

たしかにDriverack PA2はクロスオーバー(チャンネルディバイダー)を使用して、フルレンジ信号を高域(HIGH)、中域(MID)、低域(LOW)に分けてステレオ3ウェイの複雑なPAシステムを構築することもできます。

※虎の巻 さまざまなサウンドシステム編 より抜粋

ただし、いろいろなイベントでPAシステムを用意する時に、ステレオ2ウェイやステレオ3ウェイのスピーカーを用意するまではいかないシンプルな現場というパターンも多くあると思います。

Driverack PA2のよくある問い合わせに

「色々な機能があって便利だと思うんだけど、フルレンジスピーカーだけのシステムには使用できないのですか?」

というものがあります。

ズバリ、回答は

「まったく問題なく使用できます」

です。

今回のブログでは、「フルレンジスピーカーで使用する時に、どのように設定をして、どのような設定ができるのか?」をご紹介していきたいと思います。

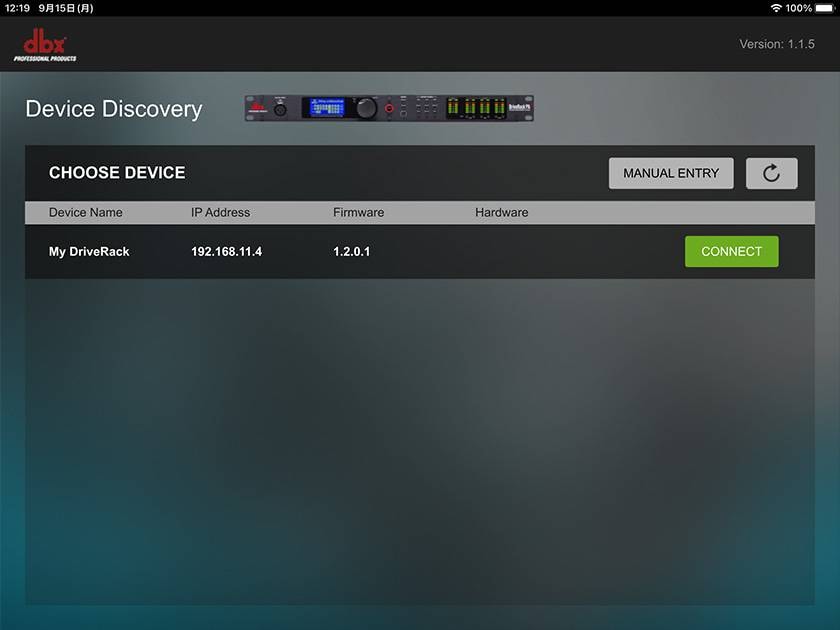

Driverack PA2だけでも設定はできるのですが、今回は大きな画面で説明するために、iPadと専用アプリ「PA2 Control」を使用します。

アプリのセッティングもとても簡単です。

- Wi-FiルーターとPA2をLANケーブルで接続

- iPadのWi-Fi選択画面でWi-Fiルーターのネットワークを選択

- アプリを開き、「Search For Devices」をタッチ

- 「CONNECT」を選択するとホーム画面が表示されます。

ここまで来たらもう一息です。

がんばりましょう!!

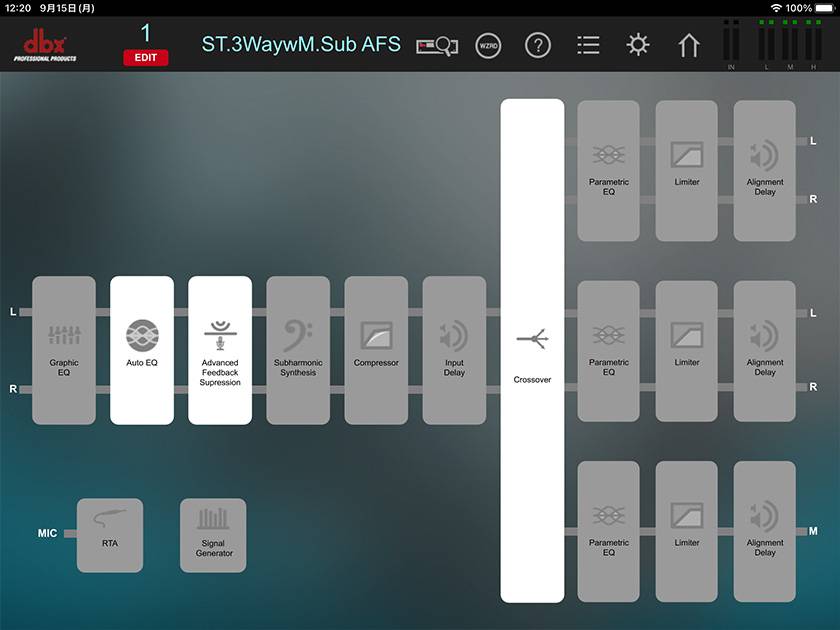

次は、「フルレンジで使用する方法」です。

こちらも難しくないのでご安心を。

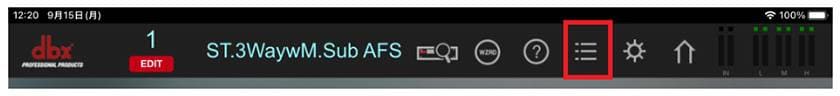

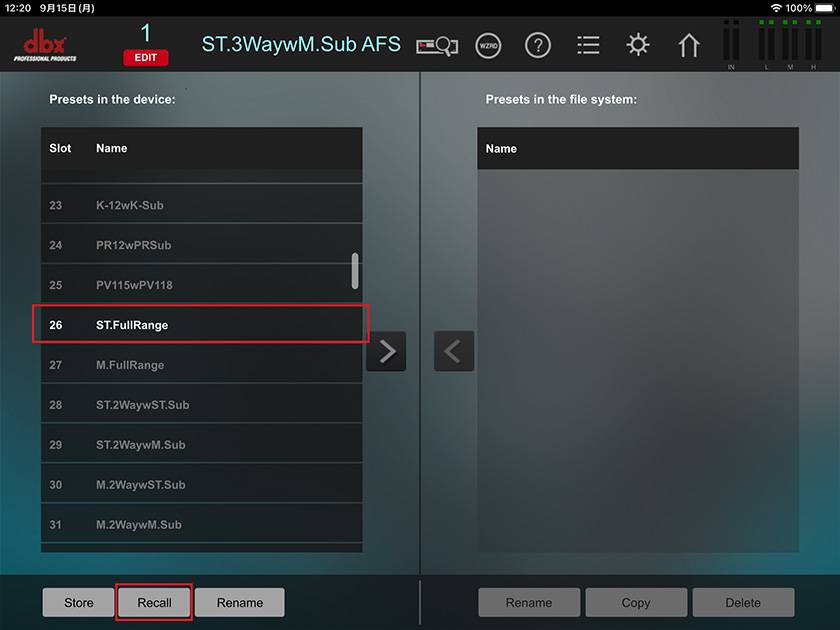

- アプリ画面上部に表示されているリストのマークをタッチ

- たくさんあるプリセットの中から「ST.FullRange」を選択し、「Recall」をタッチこれでPA2にプリセットが読み込まれます。

これで、PA2をフルレンジスピーカーで使用する準備が整いました!

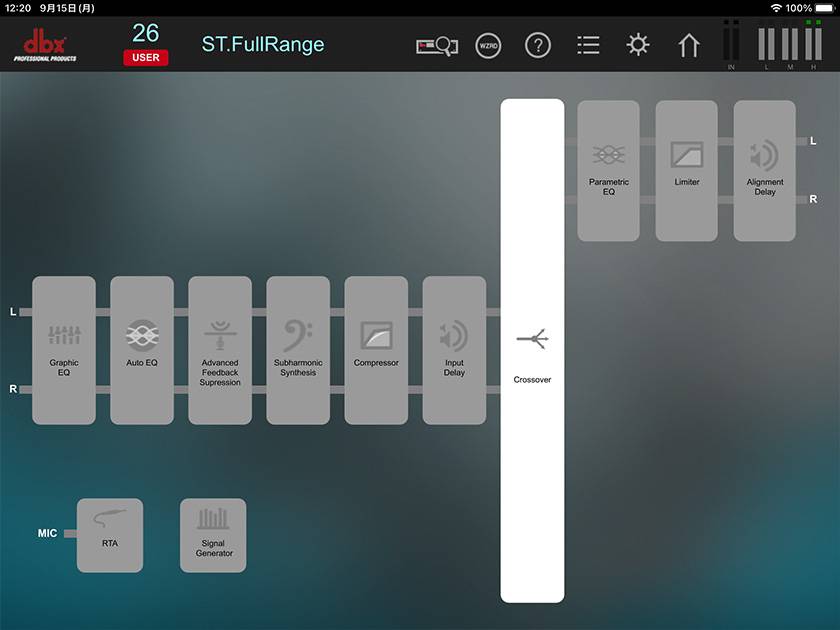

では、セクションごとにどんなことができるか画面と共にご紹介していきます。

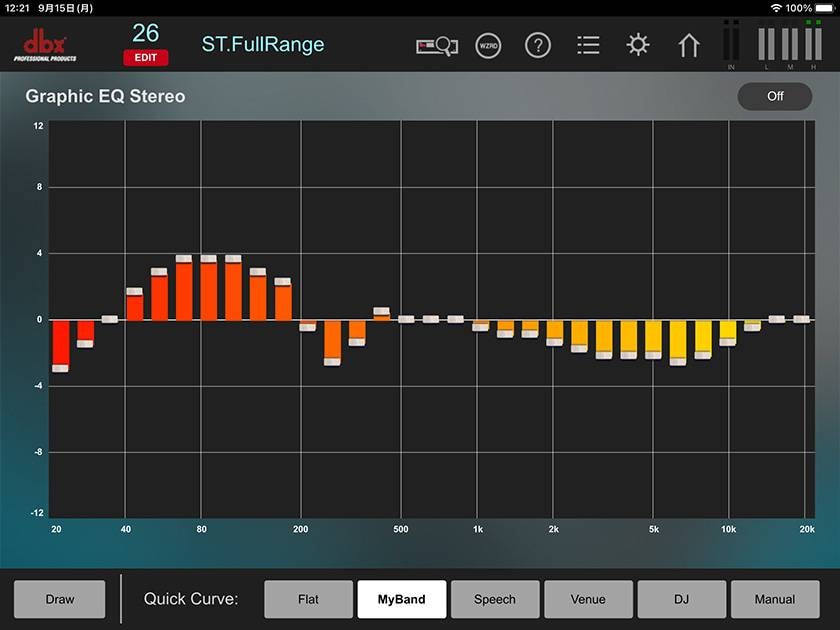

Graphic EQ

会場の壁や床、天井からの音の反射(反響)によって特定の周波数が強調されたり、逆に弱められたりすることがあります。31バンドのグラフィックイコライザーを使って、それらの周波数を手動で調整し、全体のバランスをフラット(平坦)にするために使用されます。

よくPAの方が「ワンツー」とかを言っているのを見たことがあると思いますが、これは自分の「ワンツー」や他の声がどの周波数なのかを熟知していてそれを基準に調整をしています。

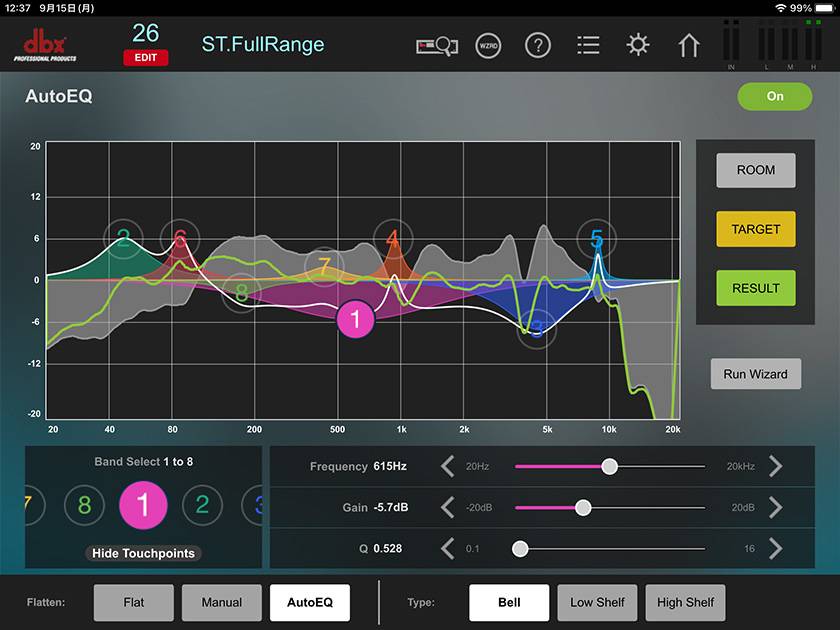

Auto EQ

PA2は、前面にあるXLRマイク入力端子に専用測定用マイク「RTA-M」を接続すれば、マイクが収音した音声を元に自動でイコライジングをしてくれる機能を使用することができます。 画面右にある「Run Wizard」をタッチすると画面に手順案内が表示されるので、それに従って進めていくだけなので初心者にも安心です。

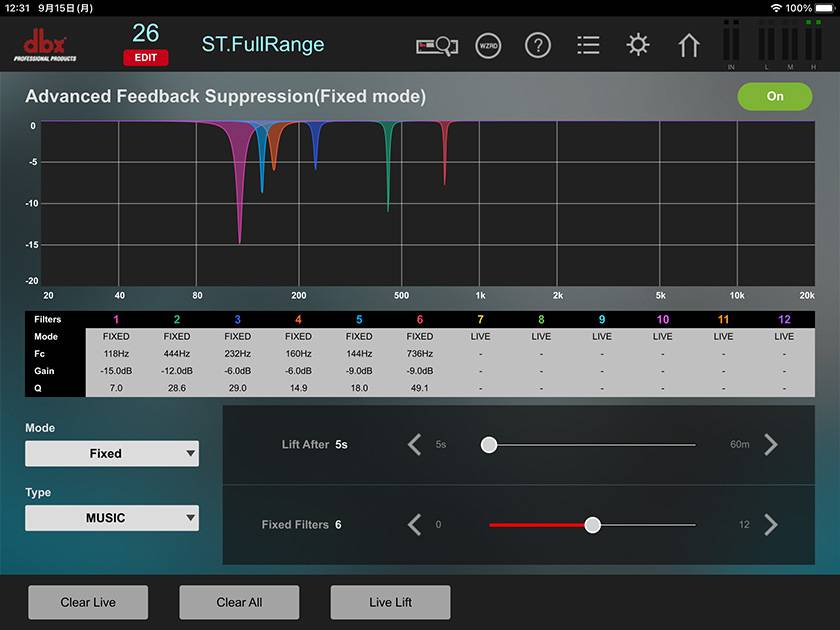

Advanced Feedback Suppression

簡単に言うとハウリングによるトラブルを未然に防いでくれる機能です。

これはとりあえず「On」にしておきましょう。

通常のEQと異なる点は「狭い範囲(山)をカット」している点で、ハウリングの原因となる周波数をピンポイントで下げることにより、「原音への影響を最小限」にしています。

ざっくり説明すると、

Fixed: 固定フィルター、固定マイクが要因のハウリング対策用

Live: 自動フィルター、ボーカルなど移動するマイクが要因のハウリング対策用

事前の音出しチェック時にFixedフィルターで予め現場が持つポイントを対策し、ライブ本番ではLiveフィルターがリアルタイムで対応していくという感じになります。

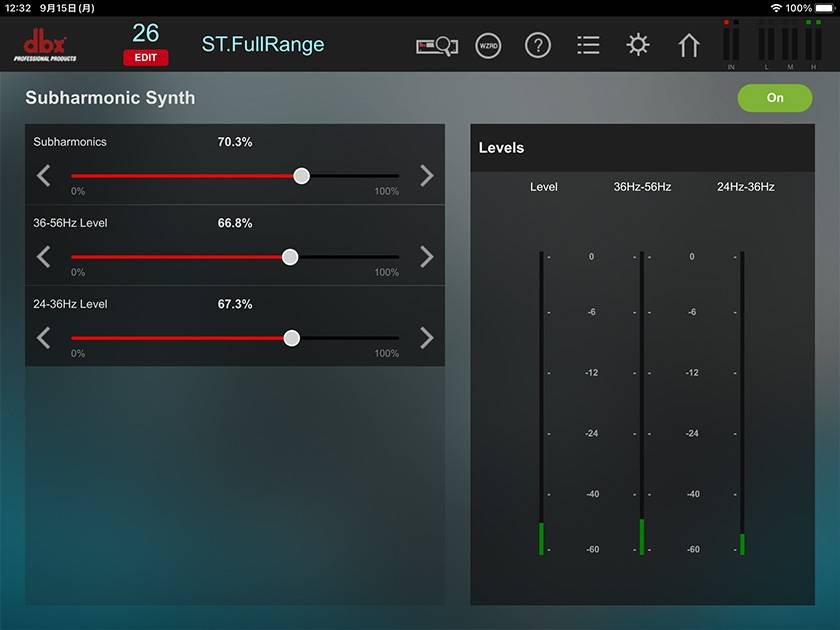

Subharmonic Synthesis

サブハーモニックシンセサイザーは、主に低音域の強化に使用します。

入力されたオーディオ信号の低音を分析し、その倍音(ハーモニクス)を合成して、元の信号には存在しない超低域の音(サブハーモニクス)を作り出します。これにより、サウンドシステム全体の低音の迫力や深みを増すことができます。

Compressor

コンプレッサーは、PAシステム全体の音を均一化し、ミックス全体を安定させるために使用します。

例えば、ボーカルが急に大声を出したり、ドラムが強く叩いたりしても、音量が飛び出さないようにコントロールできます。これはスピーカーを保護する役割としても使用されます。

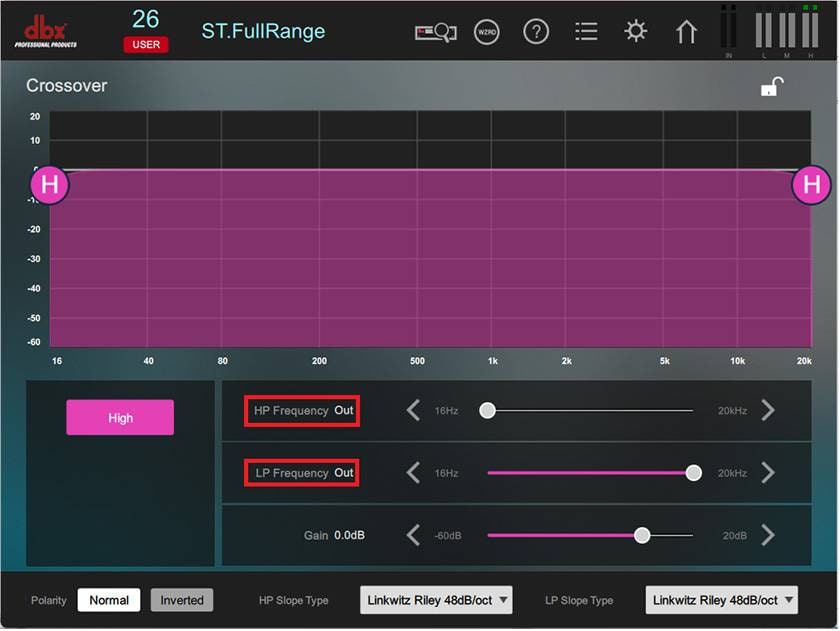

Crossover

クロスオーバー(チャンネルディバイダ―)は、フルレンジ信号を高域と低域(2ウェイ)、または高域と中域と低域(3ウェイ)に分けるプロセッサーです。

今回の場合は「分ける」必要がないため、赤枠で囲んでいる「HP frequency(ハイパスフィルター)」と「LP frequency(ローパスフィルター)」が「Out(設定なし)」となっています。

ちなみに、ステレオ2ウェイや3ウェイのプリセットでも、各出力のクロスオーバーを「Out(設定なし)」にするとフルレンジ信号を出すことができます。

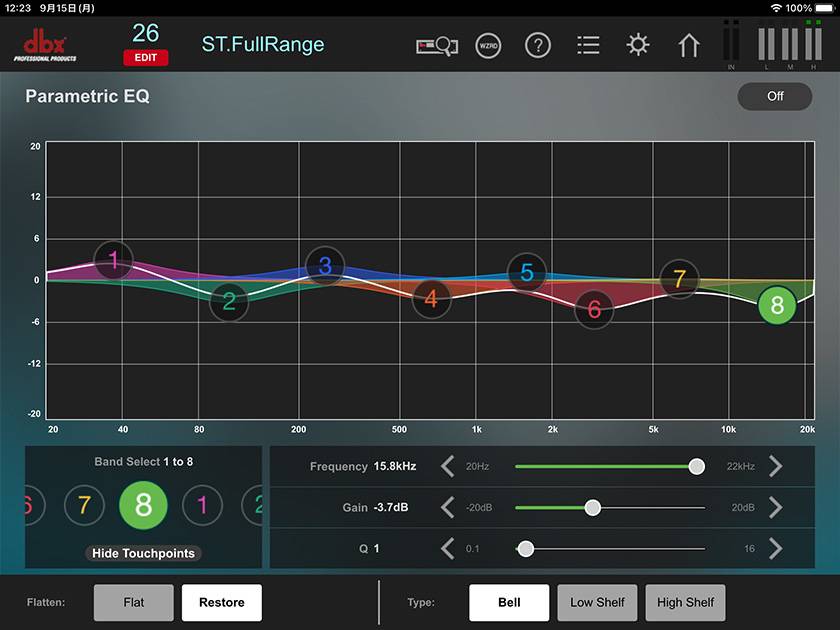

Parametric EQ

パラメトリックイコライザー(PEQ)は、グラフィックイコライザー(GEQ)と異なり、中心周波数、ゲイン、Q(バンド幅)を変更することができるEQで、ピンポイントの音質調整を行うためにも使用されます。

GEQが全体的な周波数バランスの補正やハウリング対策に用いられるのに対し、PEQはより精密な「問題解決」や「音作り」に適しています。

- GEQ の用途:

- 会場全体の音響補正(部屋の鳴りを整える)

- ハウリングの抑制(特定の周波数帯をざっくりとカットする)

- 広範囲な音質調整

- PEQ の用途:

- 特定のノイズや不快な周波数の除去: Q(バンド幅)を狭くし、ピンポイントで正確にカットします。

- 音楽的な音作り: 特定の楽器の音色に深みを与えたり、ボーカルの存在感を際立たせたりするために、周波数をブーストすることもできます。

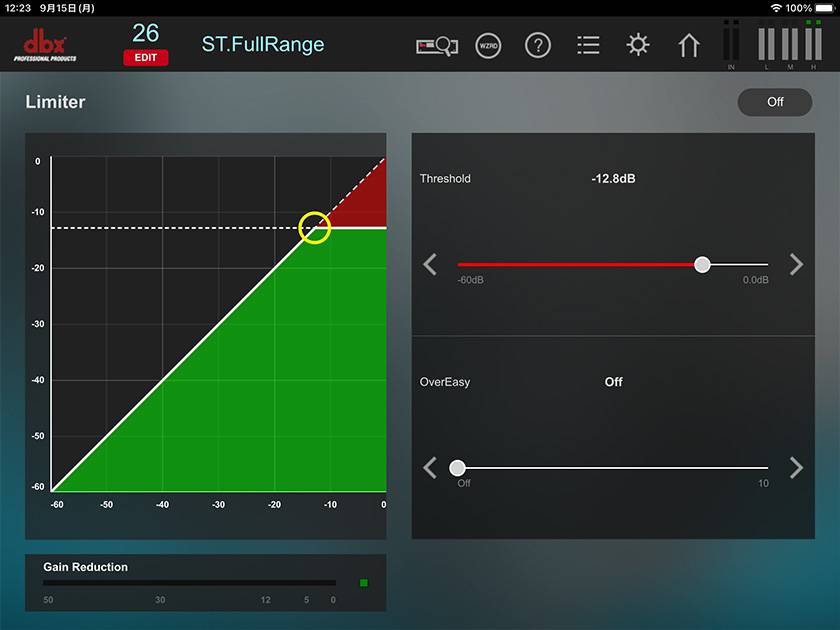

Limiter

リミッターは、音のピーク(瞬間的な大きな音)を強制的に抑え、アンプやスピーカーの破損を防ぐ役割を担う大切なプロセッサーです。

リミッターとコンプレッサーとの違いについて

リミッターは、設定した音量の上限値(スレッショルド)を絶対に超えないように、信号を「壁」のように強力にブロックします。

コンプレッサー: 音量差を滑らかに圧縮して、音のまとまりを良くしたり、ダイナミックレンジをコントロールしたりします。

リミッター: レシオ(圧縮比)が∞:1(無限大)に近く、スレッショルドを超えた信号を瞬時に強制的にカットします。

PA2のリミッターは、dbx独自の「PeakPlus™」リミッターを採用しており、非常に自然で音楽的なリミッティングを可能にしています。これにより、音が不自然に潰れることなく、ピークを安全に処理できます。

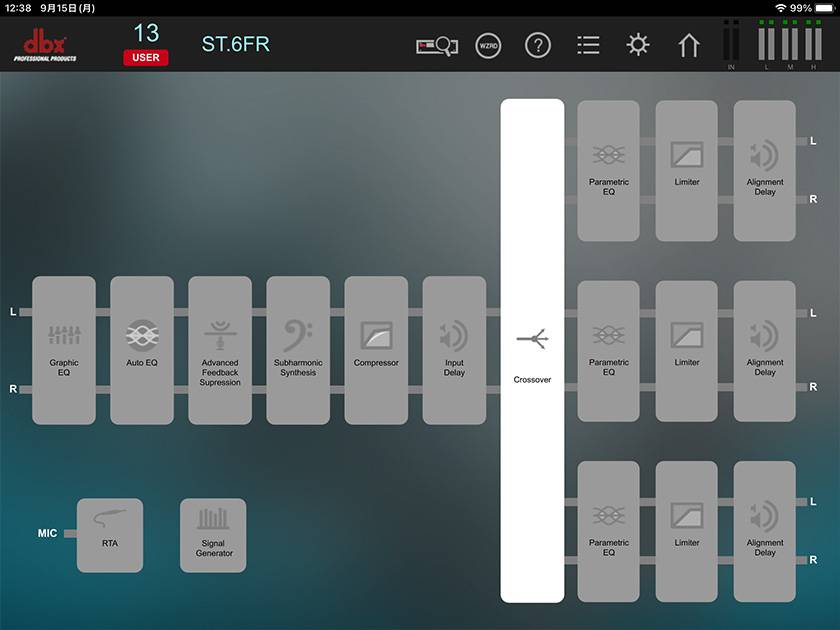

番外編として、1組のステレオ入力を3組のステレオ出力に増やすプリセット「ST.6FR」も存在しています。クロスオーバー以降にステレオ出力ごとのパラメトリックイコライザーが用意されているのでスピーカーごとに音質調整をすることも可能です!

いかがでしたでしょうか。

Driverack PA2は、これだけの信号処理をたった1台でやってくれる万能な1台なんです。

アナログミキサーとパワードスピーカーの間、またはアナログミキサーとパワーアンプの間に接続するだけで、より現場ごとに合わせたセッティングをすることができ、PAシステムのランクをグレードアップしてくれること間違いありません。

音響エンジニアやイベントPAのみなさま、ぜひdbx/Driverack PA2の導入をご検討ください!

スピーカースタンドの選び方 K&M編

スピーカースタンドの選び方 K&M編

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

スタジオモニタースピーカーを選ぶ

DBX 製品カテゴリ一覧

DBX 製品カテゴリ一覧

スピーカーとパワーアンプの選び方

スピーカーとパワーアンプの選び方

学校向け機材特設ページ

学校向け機材特設ページ

ライブをしよう!

ライブをしよう!