近年ではリサイクル文化が進んでいることもあり、ご家庭で眠っていたレトロなものを、ネットのフリーマーケットなどで出品する方が世代問わず増えている様です。

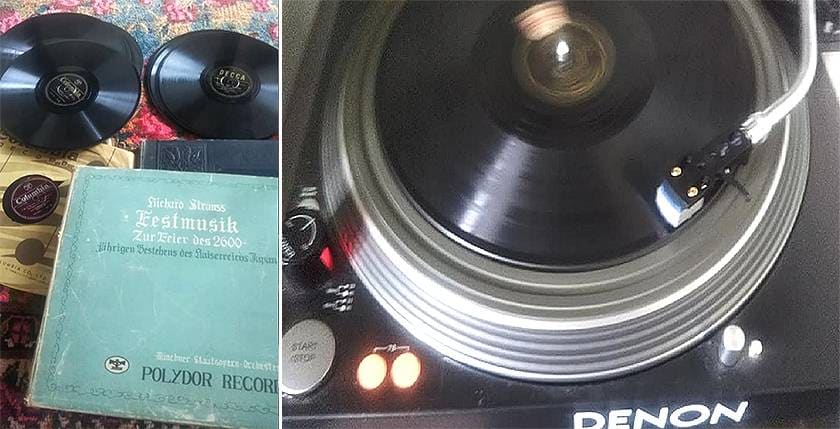

大掃除や物の整理をしている時に、お父様やお爺様が聴いていた蓄音機やSP盤レコードが出てきたなんて経験はありませんか?

今から35年くらい前になりますが、私も爺さん家の大掃除を手伝った際に、押し入れから大量に出てきたレコードと遭遇。

それも明治から戦後間もない頃まで庶民の趣向品として親しまれてきた、通称SP盤レコードです。

今のレコード・レーヤーとは違う、蓄音機という昔の方式のレコードプレーヤーでしか聴けないとされるレコードなので、全て捨てろということになりました。

リサイクル文化というものが今ほど身近にない時代。使わなくなったものは、容赦なく捨てるというのが、まだ当たり前だった1980年代の話です。

SP盤レコードは1950年代以降のLPレコードやシングルレコードで使用されているビニール素材とは原材料が異なり、78回転で再生して楽しむレコードです。80年代当時は33回転、45回転だけに対応したプレーヤーが主流の時代。

回転数、素材の関係で、簡単に聴ける時代ではなかったわけですね。

しかし、当時ロックを聴き始めて、レコードも集め始めた中学生の私は、このSP盤から感じる音楽メディアとしての資料的な魅力とノスタルジックなラベルのデザイン・オーラに強く惹かれ、持って帰りたいと主張。

私の爺さん、婆さん、さらに、その場に居合わせた両親、オジ、オバからも、そんな使えないものを持って帰ってどうすんだと反対されました。

頑として聞かない私に数量限定で持ちかえることが許され、2児の父となった今でも処分せずに大切にしていました。

時は経って、先日お爺さんの法事の知らせを受けた時、急にそのSP盤を思い出し、レコード棚から久々に取り出してみたら、爺さんの家で発見したときの興奮が蘇り、どうしても聴きたいという衝動に駆られてしまったわけです。

しかし…どうやって聴くのか。

蓄音機を買って聴くとなると、稼働品を探すのも大変ですし、再生方法やメンテナンスも難しいのではと敷居が高く感じてしまいます。

そんな中、サウンドハウスで発見したのが、オーディオテクニカのカートリッジAT-MONO3/SPでした。

audio technica (オーディオテクニカ) / AT-MONO3/SP

78回転にも対応したユニバーサルアームのプレーヤーに取り付ければ、現在のレコードプレーヤーでもバッチリ再生できる訳です。

78回転で再生できるプレーヤーなんてあるの?という声も聞こえてきそうですが、Pioneer DJのPLX500みたいにスピード可変を激しく利用するDJ向きのプレーヤー用には、78回転を搭載したプレーヤーをよく見かけます。

Pioneer DJ (パイオニア) / PLX-500-K

ただ、DJ用のレコードプレーヤーには、オートリターンのものがほとんどありません。最後まで集中して聴かないと、78回転のスピードでレコードの送り溝部分をプツプツ回し続けて針が摩耗してしまいますのでご注意を!

さて、このAT-MONO3/SPはMCカートリッジではありますが、出力が高めになっているため、一般的なMM用のオーディオ環境でも楽しめます。

リード線の結線部分に色がついているので、ヘッドシェルからの取り付けもカンタンです!

取り付け用のネジとドライバーもついています!

もし付属のネジの長さがお持ちのヘッドシェルと合わない場合は、山本音響のBT-2みたいな数種類のサイズのネジが入ったセットもあります。

YAMAMOTO ONKYOH (ヤマモトオンキョウコウゲイ) / BT-2

実際私が用意しておいたAMERICAN AUDIOのTT HEADSHELLに付けようとしたところ、付属のネジでのサイズが合わなかったため、BT-2のネジを使用しています。

AMERICAN AUDIO (アメリカンオーディオ) / TTHEADSHELL ヘッドシェル

しかし、何十枚ものSP盤レコードのほとんどがクラシック。知識が全くない私は、どれから聴いたらいいか迷います。

そこで、サウンドハウスの管楽器担当を呼び、これぞという名曲について曲のことや演奏家のことなどを教えてもらいながら一緒に聴いてみることにしました。

それでは、ターンテーブルに載せて何曲か再生してみましょう!

先ほど申しましたように、SPレコード盤は、現在のビニール製のレコード盤と違い、シェラックと呼ばれる素材でできており、ガラス製品みたいに割れやすいので、載せるときはどうか慎重に、慎重に…

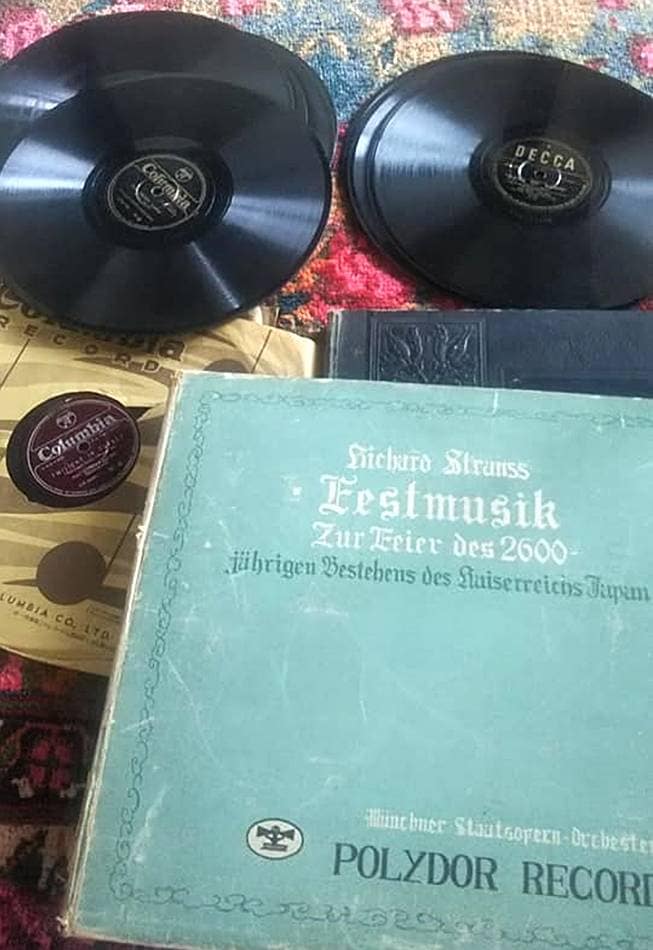

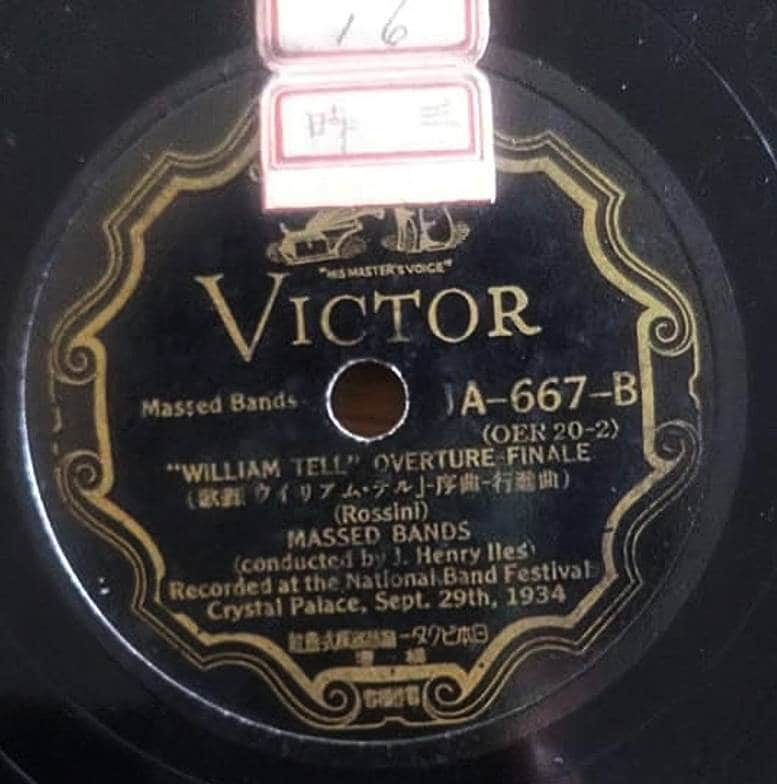

1.歌劇「ウィリアム・テル」―序曲―行進曲 “William Tell” Overture-Finale

作曲:Rossini ロッシーニ

指揮:J.Henry Iles

演奏:Massed Bands

録音:1934年

学校の運動会でよくかかるあの曲です。

今は2019年。今ここで聞いているのが85年前の音源!

本当にSP盤を再生することができるんだという感動に胸が高鳴ります。78回転という速いスピードで回るレコードの景観と曲が実にマッチしております。

高速回転が生み出す轟音は運動会でかけたら、闘争心が湧きそうなエネルギッシュな音です。しかし管楽器担当によると、ここ数十年のスタンダードな演奏と比べるとテンポがすこし遅いかもしれないということです。これは当時のレコードの製造技術によるものなのでしょうか、それとも当時のトレンドとしてのスタイルなのか。有名な曲だからこそ色々と興味がつきません。

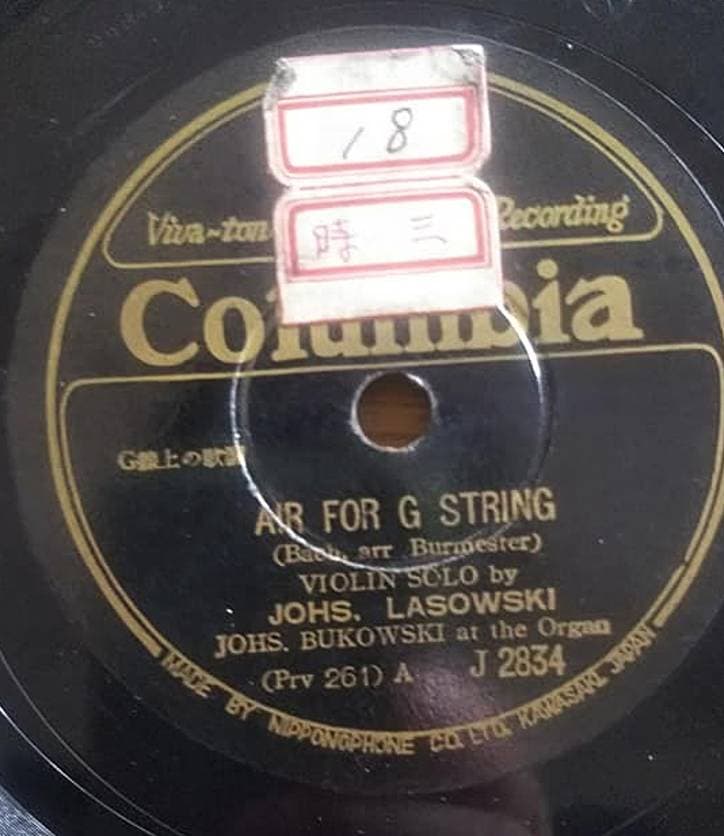

2.G線上の歌謡 Air For G String

作曲:Bach

バイオリン:JOHS, LASOWSKI

オルガン:JOHS, BUKOWSKI

現在では「G線上のアリア」と呼ばれるバッハによるこの大名曲も、大昔の日本ではこのようなタイトルだったのですね。

製造や録音時期の記載はありませんが、おそらくは先ほどのと同時期の盤ではないかと思います。

80年以上前に製造されたこの盤で聴く「G線上のアリア」の体にしみこむような温かみのあるバイオリンの音色は、何とも抗しがたい魅力で、何回も聴いてしましました。

オルガンの音量が限りなく控えめに抑えてあるのがミソで、バイオリンの音色の力強さを肌で感じる音質です。本当にこのプレーヤーでかけているのだろうか?と耳を疑いたくなるぐらい凄まじい音色です。

SP盤を知らない世代の私には、これ一枚のためにカートリッジ買ってもいい程の衝撃でした。ロックファンであるこの私が、プロコルハルムがこの曲を引用した「青い影」という大ヒット曲があったことをすっかり忘れてしまったほど、衝撃的な1枚でした。

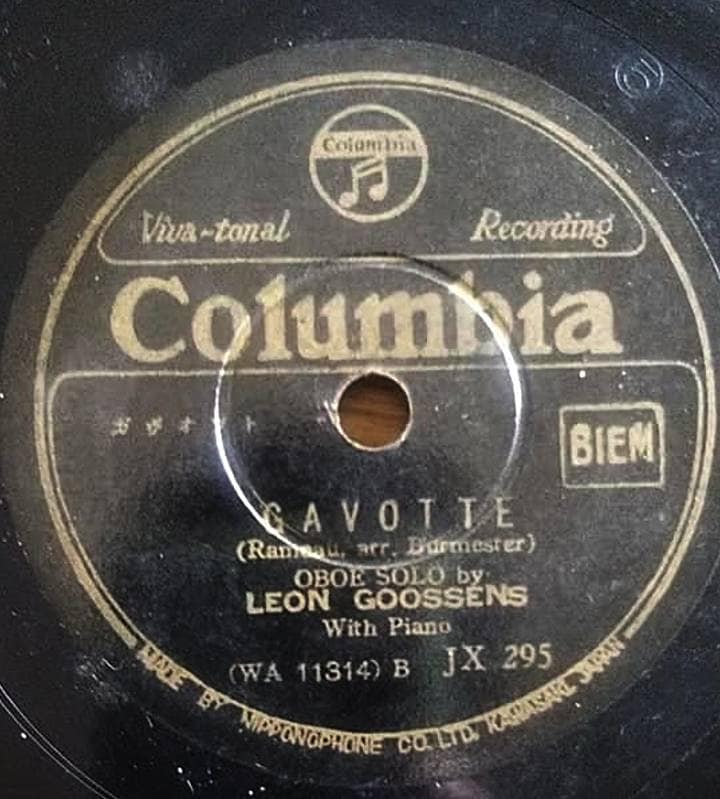

3.ガヴォット GAVOTTE

作曲:Rameau

オーボエ:Leon Goossens

ピアノ:レコードに表記なし

※イギリス製の同じ演者、同曲のSP盤にClarence Raybouldなるクレジットがあります。

オーボエ奏者であるレオン・グーゼンス。イギリスはリバプールの出身で、ソロをメインにしたSP盤を多く残しているそうです。その中の一枚がこの「ガヴォット」。ガヴォットというのは踊りの種類の一つだそうです。

古い町並みが今でもところどころ残るリバプール。リバプールの観光ブックを眺めながらオーボエとピアノによるこのシンプルな演奏を聴いていると、同郷のポール・マッカートニーがロック作品でも時折見せるようなクラシカルセンスを思い起こさせてくれます。

ポールのお父さんも愛聴していたのではないかと、妄想も膨らむ一枚。紅茶とWALKERSのビスケットを嗜みながら優雅に聴きたい1枚です。

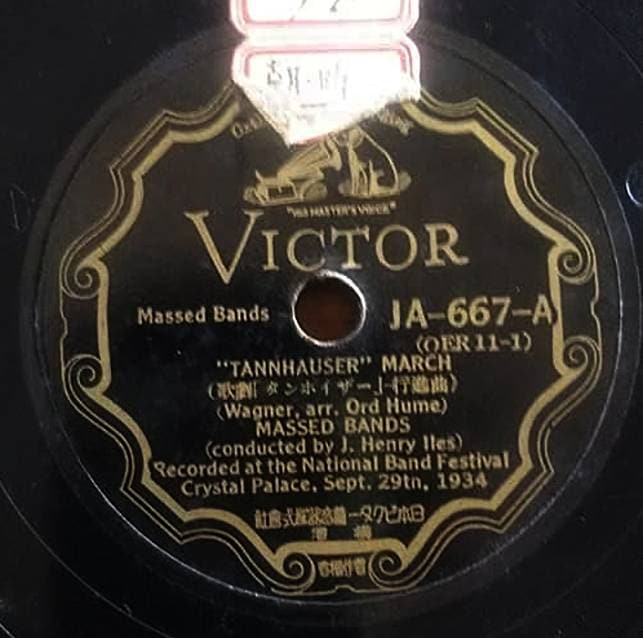

4.歌劇「タンホイザー」行進曲 “Tannhauser”March

作曲:Wagner ワーグナー

指揮:J.Henry Iles

演奏:Massed Bands

録音:1934年

ここで、もう一度賑やかな演奏に戻ります。

夏の甲子園の入場曲やNHK のど自慢のオープニングを思わせる、軽やかなメロディー。ブラスバンドスタイルの迫力ある演奏です。

先ほど聴いた「ウィリアム・テル」序曲のレコードの反対面に収録されたものですが、今のCDやレコード、配信では味わえない、濃厚で、程よく荒い、ド迫力のサウンド。現代のレコードプレーヤーでも表現できるこのガッツのある音質はシェラックという素材と78回転が生み出す馬力によるものと思います。また、当時における楽器の製造技術が生み出した、その時代にしか出せない、いい意味での雑味が混ざった音色も、この音質の重要な一面なのではないかと感じさせます。

なるほど!

その時代に作られた楽器の音色をその時代の機器で録音し、その時代に製造されたレコード盤でかけているから味わえる、代えがたい幸福感がここにあるわけなんですね!

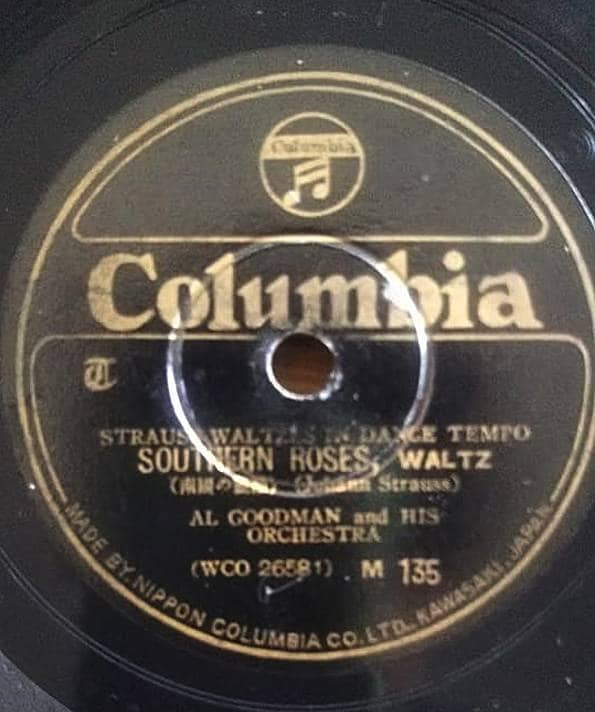

5.南国のバラ Southern Roses

作曲:Johann Strauss(ヨハンシュトラウス 2世)

演奏:Al Goodman And His Orcheatra

出だしを聴いた瞬間「ひみつのアッコちゃん」かと思いましたが、ワルツの王様 ヨハン・シュトラウス2世による名曲とのことです。

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートなど、よく演奏されているそうです。

このレコードではやや小規模なオーケストラで聴けるホットな演奏です。

アメリカの遊園地にあるノスタルジックなエリアで流れるような、馴染みやすいワルツで、部分によっては少しモンドチックにも聴こえます。後のボードヴィルやキャバレージャズにも通じる、これぞ本当にドリーミーなワルツ。

作者シュトラウス2世は相当な女好きだったという話を聴いたことがありますが、この「南国のバラ」のふくよかなアレンジは、女性をイメージして作られたたまものなのしょうか。それともこの時代の楽器の音色とSP盤ならではの馬力が産んだ豊満なサウンドなのでしょうか。

この曲のレコードを聴きながら思わず立ち上がって、「Shall weダンス?」を気取って誰かと踊りたくなってしまいました!

が、残念ながら、このレコード部屋には男性しかいませんでした。

AT-MONO/SPのおかげで、所有しているレコードプレーヤーを使って、再生ができるようになった、私のお爺さんのSP盤レコード。

レコードからPCへ取り込めるVERSAPORTを使って、SP盤に入った素晴らしい演奏をCDにして、親族にも聴かせてやりたいものです。

法事に集まったみんなが、CDにしたSP盤レコードの音を聴いて、幼少時代を思い出すきっかけにでもなればうれしいですね。

あるロック歌手が、SP盤から流れる音楽はクラシックでもパンクに聴こえるといっていたのを思い出します。

これからは、家に帰ったら、しばらくは毎晩のようにSP盤でパンクな夜を過ごしたいと思います。名付けてシェラック・パンクですな。

皆様もSP盤や古いレコードが、出てきたら処分する前に、AT-MONO/SPを使って楽しもうではないですか。

Shall Weシェラック?