お疲れ様です!

BABY BABYというアコースティックユニットのギタリスト兼、作業療法士のフジオカタクトと申します。

いつも目を通してくださりありがとうございます!

今回は「思いのままにギターを操るには」と大げさなタイトルにしてみました。

そんなに難しい話ではないのでぜひ読んでいってください。

以前に書いたコラム「ボディマップ編」で今回の内容と似たようなことを書いています。

おさらいですが、

ボディマップとは「頭の中でイメージされている身体の大きさ(サイズ)や構造・機能のこと」を言いまして

頭の中のイメージと実際の動きがリンクすることで無駄のない楽で安定した姿勢や動きが得られる、という考えをご紹介しました。

今回はその延長で「ギターマッピング」なるものを考えていこうと思います。

体ではなく、ギターです。

「思いのままにギターを操る」には、頭の中のギターに対するイメージと実際がぴったりリンクする必要があると思います。

「ギターマッピング」という言葉は造語ですがギターを弾く上で大切な視点だと思いますので皆さんと共有できれば嬉しいです。

ギターマッピングの定義などはありません。

ですのでここは「ボディマップ」の概念を利用して当てはめて考えていくことにします。

まずは「大きさ」(サイズ)について。

ギター自体の大きさはメーカーや機種によっても様々です。

いつもと違うギターを弾いたときに違和感を感じるのは頭の中で作り上げられたギターの大きさのイメージが実際と異なるからだと言えます。

ちなみにヘッド側とボディ側の重みのバランスでヘッド落ちしたり、ギター自体の重心の位置も物によって変わってきます。

エレキギターだと大体3kg前後の重みがあるので、ストラップをつけて構えた際その重みで自分自身の重心位置も変わってきます。

このことに意識を向けていないと気付かない間に、偏った姿勢を取ってしまう可能性はあります。

長年ギターを弾かれている方でも自分が偏った姿勢を取っていることに気付いていないこともあります。

よくあるのが、ギターを立って弾く時に左肩にストラップをかけるので左肩が下がって右肩が上がった姿勢になってしまうことです。同じ肩にばかり負担がかかると徐々に体のバランスが偏ってくるのです。

特に演奏に集中していると自分の姿勢に意識が向かない方も多いのではないでしょうか。(僕もそうでした。)

ここで言いたいのは体が小さいから小ぶりなギターを、体が大きいから大きなギターを使うべきということではありません。

ギターの大きさ(重さやサイズ)に合わせて、奏者自身が楽で安定する姿勢をとる必要があるということです。

もう一つは「構造・機能」です。

ここからは少し視点を変えてみます。

皆さんはギターの構造や機能について考えたことはありますか?

また自分のギターを構造に合わせて弾くことができていますか?

「構造・機能」についてひとつ例を挙げてみます。

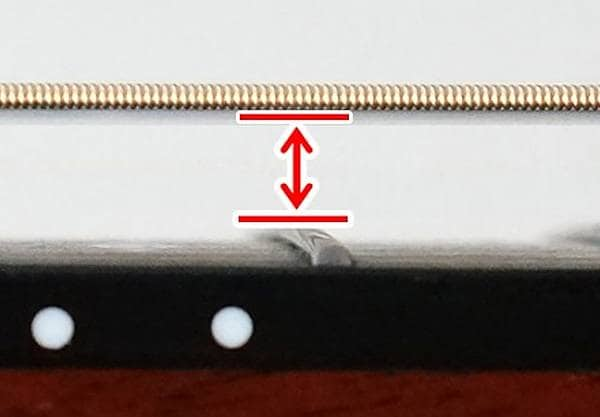

先日、カントリーミュージックが楽しめるバーに遊びに行ってきました。現在活動しているアコースティックユニット「BABY BABY」でライブをしたのですが、そこで貸して頂いたアコギの弦高がめちゃくちゃ高くて、弾きにくいし鳴らないギターだな、、、なんてとてつもなく失礼なことを思ってしまいました(笑)。

しかしお店のマスターがそのギターを弾くと、さっき僕が弾いた音とは全く別物で、深みのある音でめちゃくちゃ良い音鳴っていました。。。それに弦高が高いのに手数の多い単音のカントリーリックを入れながらJohn Denverの「Take Me Home, Country Roads」を聴かせてくれました。

ここで僕は自分のギター以外ではいつものような演奏ができないということを体験しました。

当たり前と言えば当たり前なのですが弦のゲージや弦高、そのギターの状態によっても音を鳴らすために必要になる力や弾き方は変わってきます。

僕が普段弾いているアコギは割と弦高を下げめにしていて、軽い力で弾けるようなセッティングにしていました。

それに体が慣れてしまっていたので当然、弦高高めにセッティングされたアコギでは本来の音を引き出すことができなかったのです。

(ちなみにカントリーというジャンルをされる方は弦高を上げて太めの弦を張るというのが定番スタイルなんだそうです。)

ギターを弾くために必要な力は同じギターでも弦高やセッテイングが変わることで「構造・機能」も変わるため、当然弾き方やプレイスタイルも変わってくるということを学びました。

こうやって文字にすると当たり前に感じるのですが、いざ実際の場面になるとそれができていませんでした。

人間の体も構造や仕組みを知ることで動きや動かし方が変わるのと同じで

「楽器を自分の身体のように操る」と言うよりは、「身体と楽器は相互作用し影響を与え合っている」という表現の方が正しいかもしれません。

「弘法筆を択ばず」ということわざがあるように、プロと呼ばれる人たちは

「頭の中でイメージしているギターの大きさ(サイズ)や構造・機能」と実際のそれとの差が限りなくゼロに近いのでしょう。

より楽器への理解を深めていくことで、こういう弾き方をすればこういう音になるというのがわかるのだと思います。

これは単なるテクニックや演奏技術とは分けて考えるべきだと思います。

奏者がギターに影響を与え、ギターが奏者に影響を与える、両方の関係が理解できると良いんですけど、、、なかなか難しいですよね!

そういったところに目を向けていくとメソッドだけではないギターの面白さが出てくると思います。

僕もどんなギターでも良い音で鳴らしてあげられるくらいギターと仲良くなります!

それでは!