Cheenaです。

皆さんは、セミアコのベース、好きですか?

今回はセミアコベースのキットを輸入し、自分で作ってみた話です。

実際の制作に入る前に、セミアコベースのおさらいと行きましょう。

中空構造の中に芯材の入ったボディを持ち、電装品を搭載したセミアコースティックの系譜は1958年、Gibson ES-335から始まります。

同時に市場に投入されたのがGibsonのSGベースEB-0、ヴァイオリンベースEB-1に続く第3の選択肢、Gibson EB-2でした。

ES-335と同じボディシェイプを持ち、しかしベースであり、ネック直下にEBシリーズ用ハムバッカー1基のみをマウントし、ブリッジにはスポンジミュートが付いた、特徴的な見た目をしています。

これを皮切りに、といっても頻繁にのちのモデルが出てくるわけではありませんが、Fender Starcaster Bass、Ibanez AGB/AFB、Duesenberg Starplayer Bassなどの後進に続いていきます。

だいたいのセミアコベースは、ギターの方と同じようにミディアムスケールやショートスケールを採用し、30inch近辺の弦長を持ちます。 基本的にピックアップがハムバッカーを2基、ネックに密接して1つとブリッジ近くにもう1つというのも特徴で、その他の2ピックアップベースより柔らかい音を出しやすいというのも特徴的です。

セミアコがベースとして積極的に使われることは少なく、時折ジャズやフュージョンで見かける程度ですが、その強烈な魅力はほかには代えられないものがあります。

おさらいに続いてもう一つ、制作の前に必要なものをざっくりリストアップしていきます。 配線に必要なはんだごてやはんだなどの基本的なものは全て必要です。

ネックピローと下敷きにするマットやバスタオルなどは必須です。 セットネックを製作する際にはクランプが必要になります。

100均のCクランプ、Fクランプではサイズがない場合もあるので寸法に注意しましょう。

また、忘れがちなのが接着剤の類。 ギター制作者御用達のタイトボンドですが、液体物扱いのため航空機での輸送ができず、キットと同時に購入しようとすると配送不可とされます。

これはボンド以外の液体、例えばオレンジオイルやレモンオイル、又はスプレー缶類でも同じです。 Amazonなどで個別に購入する必要があります。

塗装に関してはお好きなものを、としておきます。 バインディング付きのボディを塗装した後にはスクレイパーでバインディングに乗った塗膜を剥がす必要があります。

100均のものでも問題ありませんが、Fホール周辺が削りづらいことや長丁場になることから手に合うものを数種類、そのうち1本は細身のものを揃えておくことをお勧めします。 場合によりピックアップツールがあると便利です。

さて、制作の話としましょう。

今回買ったキットは、安価なキットを製造していることで有名なFretWire。(https://thefretwire.com)

ギター・ベースともに多数揃っており、ベースに関してはジャズべモデルやプレベモデルからセミアコ、フルアコ、ダブルネックやヘッドレスまである品ぞろえはAmazonなどで見るキットのラインナップとは一線を画しています。

ここでDIY Electric Bass Guitar Kit - Semi Hollow Body Bass Build Your Ownというものを見つけ、2万円台ということに気づいたら勝手に手が動いていました。

注文確定から到着までは2週間無かったように思います。

当然ですが、海外からの発送で送料はかなり掛かり、UPSの場合は大体1万円ぐらい追加されると見ておいた方がいいでしょう。

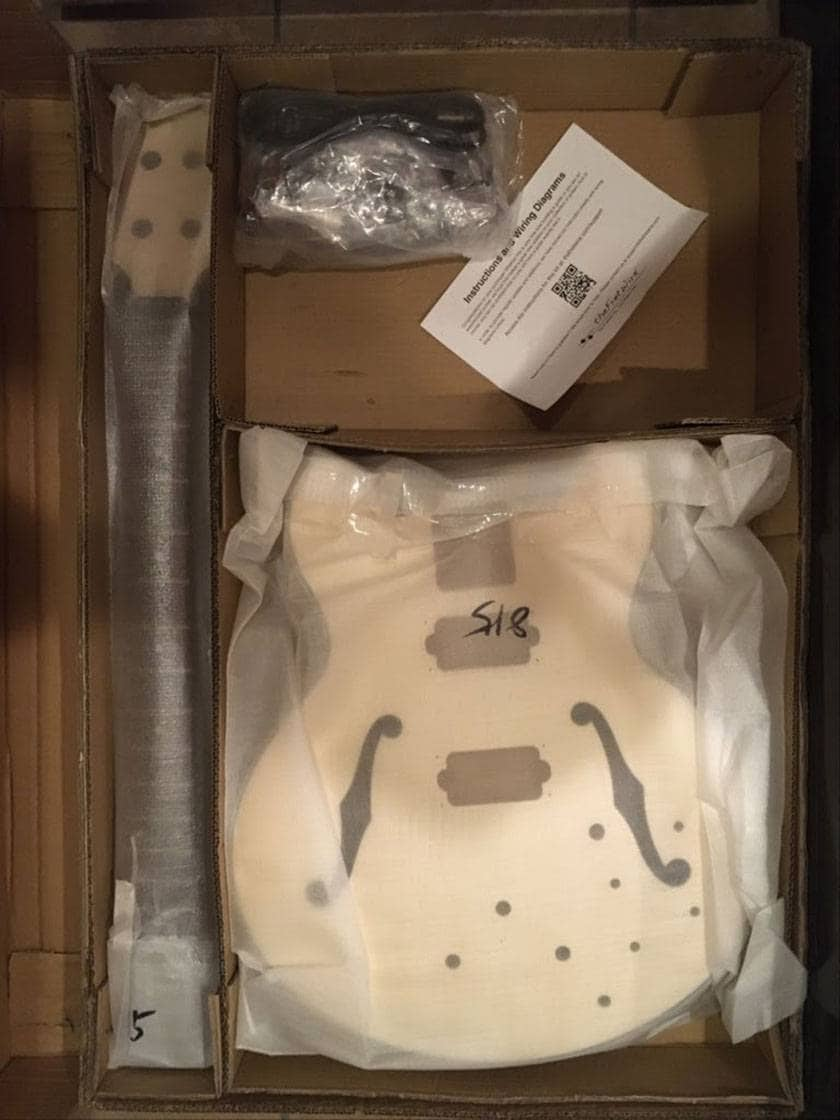

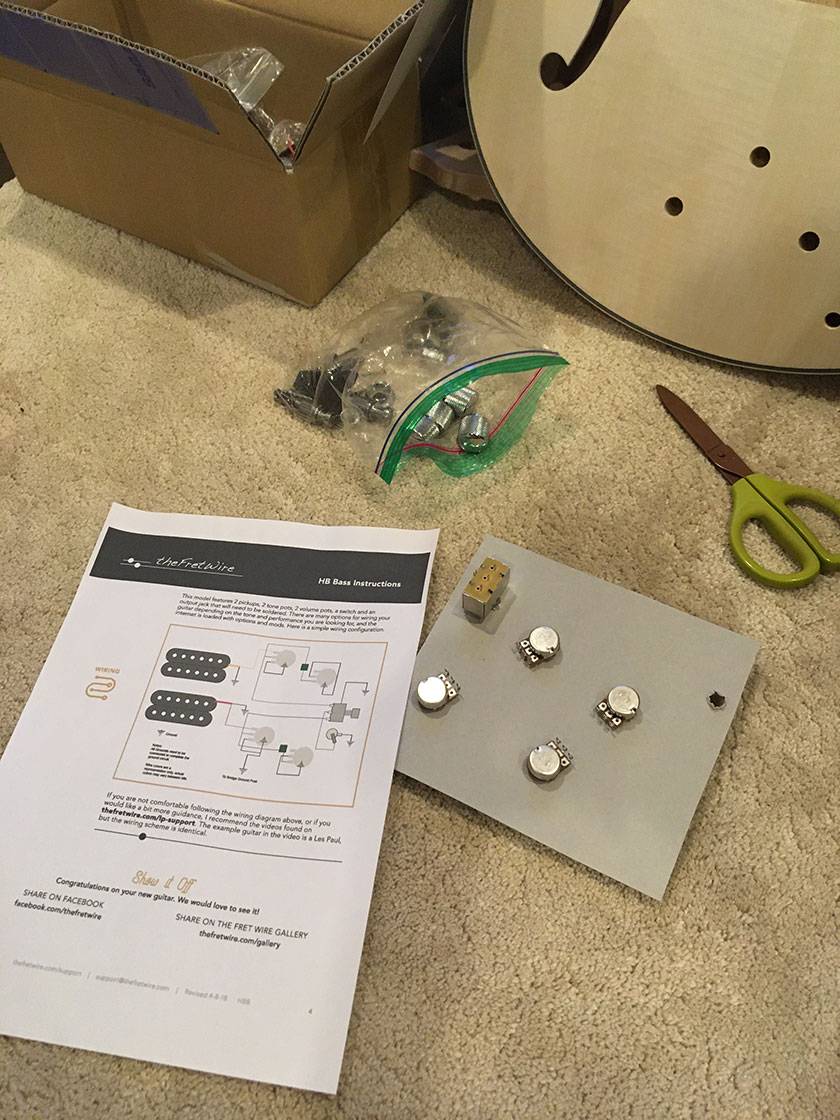

そして届いたのがこちら。

QRコードの印刷された紙が入っており、ここから説明書を印刷できる旨書いてあります。

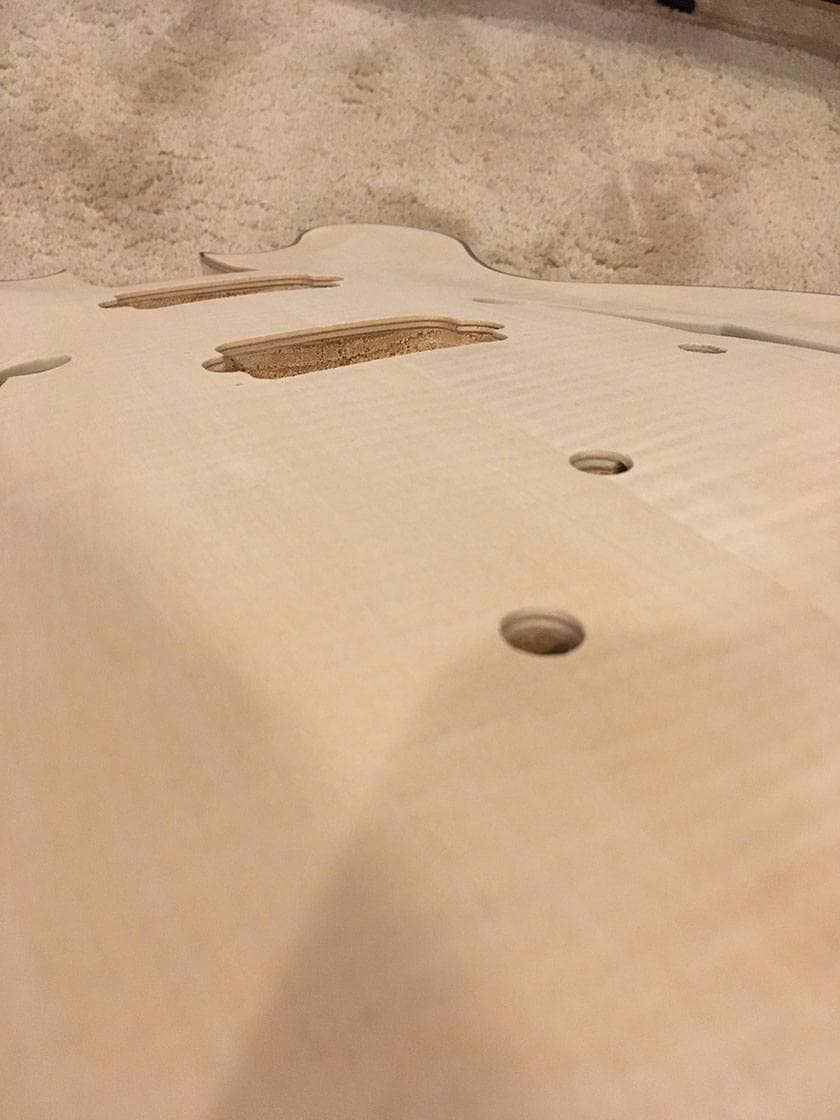

ボディにはしっかりと杢が出ています。 杢目ガチャに勝利したようですね。

突き板の接合部にはパテで埋めた跡がありますが、この価格なので良しとしましょう。

ネックはバインディング無しの2L2Rです。

スクエアインレイが良かったところですが、この価格でそれを求めるのは難しい気もします。 ナットが付いていましたが、収まりが悪い上にただのプラナットなのでTusqに交換します。

取り敢えず同梱品をすべて確認すると、いわゆる「普通の」パーツが出てきました。

ピックアップ。

ベース用ミニハムはなかなか手に入らないイメージがあります。

2芯線でしたが、タップの予定はないので4芯化はしません。

通常のレスポール/335用エスカッションと互換性があるか分からないので慎重に扱います。

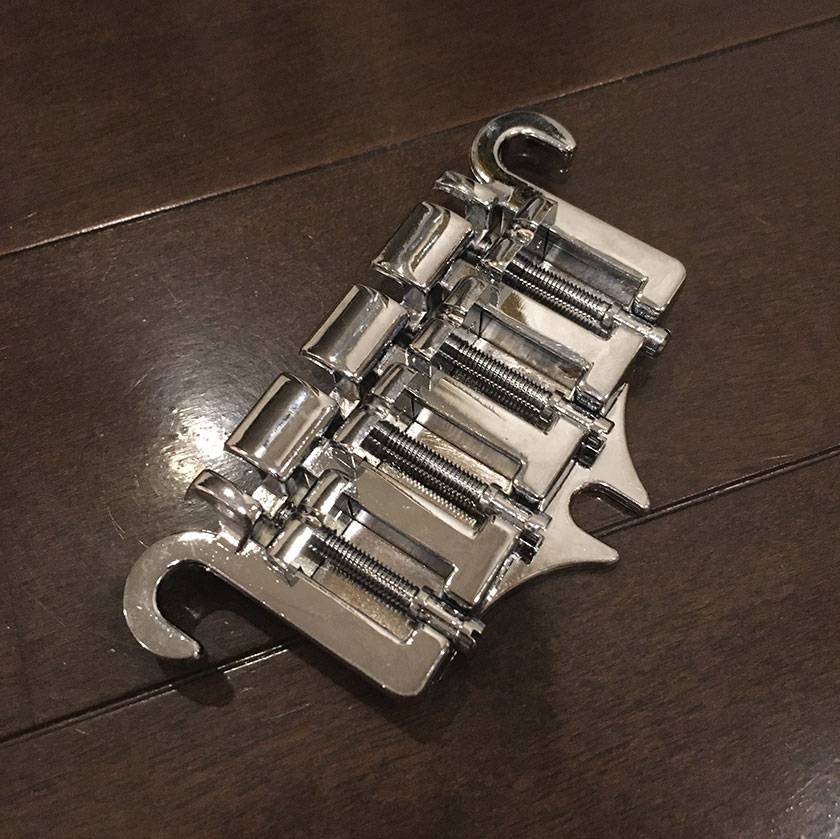

ブリッジはギブソンベース御用達の3点止め。

リッパーベースタイプとか呼ばれるやつです。

AllpartsやSCUDから同じものが出ていますが、交換しても特に旨味はなさそうなのでそのまま使います。

ペグは普通のオープンギアです。

何故か一つだけギアが異常に固かったので分解してみたところ、軸のメッキが剥がれ、それが軸受けに挟まっていました。

4つすべて分解し、ついでに軽くシリコンオイルを吹いて組み直します。

コンデンサは0.068μF/630Vで、おそらくベース用ハム向けのセレクトでしょう。

しかしあまり良いものではなさそうなのでDel RitmoのBlack Candy 0.047μFに交換しました。

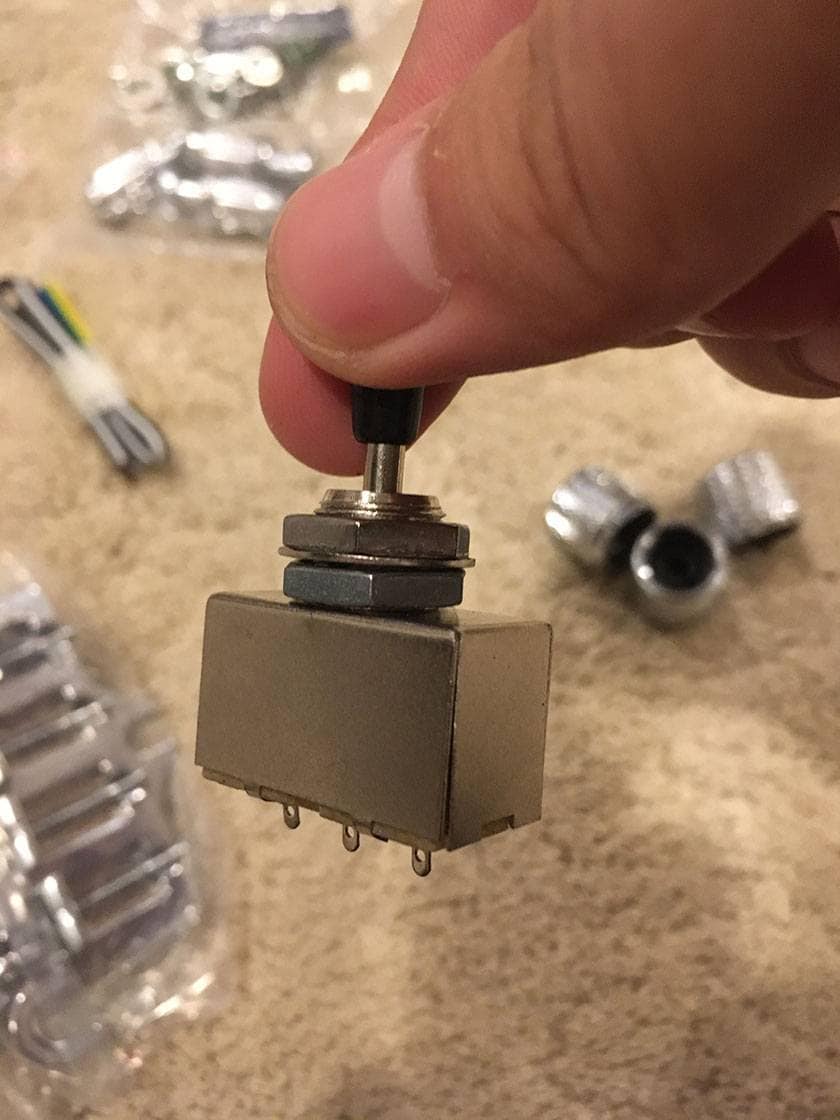

ポットやスイッチは結構よさげなものが入っていました。 特にこだわりはないのでそのまま使います。

ノブは......普通ですね。

ミリサイズのシルバードームノブです。 後でスピードノブか何かにしましょう。

交換のために中に手突っ込む必要があるわけでもないのでひとまずこれを使います。

トラスロッドカバーは合わせてみたところ、穴の位置がずれていたり面取りが雑だったりしたので後で交換するつもりで取り敢えず付けておきました。 ブランクピックガードを買ったら交換するとしましょう。

ストラップピンは普通の円錐形のものに、クッションはゴムでした。 フェルトでクッションを自作し、Pickboyの皿形のものに換装します。

クッションは革用ポンチとハンマーで打ち出せばできますよ。

配線材は黒灰白とカラー被膜で数本ずつ入っていました。

ついでにはんだもあります。

細い配線材が苦手なので自前で用意したOFC銅線とハンダを使います。

謎の弦も入っていました。

真空パックもされておらず、ただ巻いて入っているだけでしたがとりあえず錆はないので交換しなくてもよいものとします。 結局完成から2か月ほど張っていますが問題ないので当たりだったようです。

キットに過不足や致命的な不具合はなかったので返送や問い合わせをする必要はありませんでした。 この手のキットは時々そういう不具合があるので確認は欠かせません。

説明書に「まず仮組みしてネックの仕込み角に問題ないか確認すること」とあるのでネックを差してブリッジを置き、糸を張って弦高を確認します。

ナットが異様に高い以外は問題なさそうです。

ここは調整する前提で高くなっているのでしょう。 固定もされていないので、最終調整時に削って高さを合わせます。

そして塗装へ。

和信の油性ニスを使いました。

猛暑で塗っている傍から塗装が乾くなど、色々あって色むらが出てしまいましたが、手作りの味としておくことにしましょう。

バインディングに乗った塗装をスクレイパーで剥がします。

配線は説明書に記載されたものを推奨しているようです。

Seymour Duncanにセミアコ/フルアコ用の配線手順書があるので併せて確認します。 先に厚紙の上で配線を作り、それをFホールから入れて固定するように書いてあります。

セミアコ/フルアコ用の配線手順書(英文)

配線の写真を撮るのを忘れましたが、一般的なレスポールモデル用配線と同じものになりました。 サウンドハウスで買い足したパーツをいくつか導入します。

同時にボディとネックの塗装が済んだのでブッシュを打ち、ネックを接着します。

…が、連日の雨により湿気を吸って無塗装だったポケット周辺が膨張したよう。

仮組み時に差せたネックが入りません。 仕方なく部屋ごと除湿し、ネックジョイントの側を塗装分だけ削り、タイトボンドをしっかり塗ってネックを差します。

タイトボンドはかなり滑るので、多少きついジョイントでも差し込んでしまうことができます。

しっかり差し込み、クランプしないとネックエンドに隙間ができるので注意しましょう。 その状態でクランプして24時間以上放置。

固定し始めてから数時間はボンドが出てくるのですぐに濡れ雑巾で拭きます。

完全に固定できたら配線を始めます。

紙の上で作っておいた配線をはずし、ポットやセレクターに糸を結び付けて穴から引き上げます。

文章にすると簡単ですが、実際やるとものすごく時間がかかります。 バックプレートを設けたセミアコがいかに効率的に配線できるかよく分かります。

ナットを締める時は普通のものと同じようにポットを回らないように抑えながら締めます。

Fホールから指を突っ込んでポットを抑えるのは大変ですが、これを怠ると配線が切れて全て取り出す羽目になるので慎重にやりましょう。 ついでに言うとポットが緩んだ時の締め直しも面倒なのできっちりスパナで締め上げます。

そして完成したセミアコースティック......

かなり良い見た目の一本が出来上がりました。

絶妙な渋さです。 普通に買うとかなり高いセミアコのベースですが、この工数ではそれも仕方ないと思えるキットでした。

ソリッドボディと違って制作初心者には勧められませんね......

そしてもう一つ、完全にうっかりしていたことなのですが、あまり攻めたボディシェイプをしているベースは合うケースがないことがあります。

たとえばエクスプローラーモデルベース、フルアコ、ダブルネックなどの巨大なボディを持つものはケースを自作する羽目になります。

今回のセミアコはアコースティックベース用ケースを安く買えたので助かりましたが、そこも留意する必要があります。

セミアコの自作キットについて書いてみました。 なかなか売っていない機体は自作するに限りますね。

サウンドハウスでもテレキャスモデル やレスポールモデルなどのキットがあるので買ってみるのはいかがでしょう?

それでは、良い楽器ライフを!