こんにちは、Cheenaです。前回に引き続き、吹奏楽におけるエレキベースの演奏についてです。

今回はエフェクター、と言っても、あまりにもざっくりしていますから、基本編と活用編に分けて解説していきます。

第一回・音作りの研究にてざっくりと書き出したエフェクターの、詳細な使い方になります。

まずは初回にて必須と書いたコンプレッサー、プリアンプ、ボリュームペダル、そして必要に応じて投入することになるノイズリダクションです。

コンプレッサー

コンプレッサーは音量のばらつきを抑え込むエフェクターです。

リミッター/エンハンサーなどとも呼ばれ、細かい仕様は違いますが、基本は同じ、音量を揃えるものです。

大きい音を圧縮してならすという特性から「大きい音を抑えて全体の音量を上げ、余韻を伸ばす」、「弦ごとの音量差を揃える」など、楽器本体の強化・安定化を図る音作りができます。

一般に、Threshold(閾値)、Attack(反応速度)、Ratio(圧縮比)、Level(音量)の調整ができるコンプレッサーですが、それ以外にもノブがあったり、シンプルなものではAttackがなかったりします。

Thresholdをいじると、圧縮を開始する音量を調整することができます。

高くすれば大音量部のみ圧縮できますが、音量の均質さは下がります。

逆にThresholdが低いと、音全てに圧縮がかかり、均質さは得られるものの楽器側での音量調節が難しくなります。

また、Thresholdを下げてLevelを上げると余韻を強化することができます。

Attackは音が入力されてから圧縮されるまでの時間を調整します。

FastとSlowがレバースイッチで設定されていることが多いですが、Fastにすると閾値を超えてすぐに圧縮が掛かり、テヌートのような一定音量でなめらかに演奏しているように、Slowにすると最初のアタックは無圧縮でその後は圧縮されたアクセントのある音(パーカッシブな音と言われます)になります。

Ratioは音をどれだけ圧縮するかを調整できます。

Thresholdを超えた部分に関してどれだけ圧縮するかというもので、1:1だと圧縮されなくなり、無限に設定するとAttackで設定した時間が終わった瞬間にThresholdまで落とすということも可能になります。

Levelはその名の通り、音量レベルを調整できます。サステインを強化したりなどと音作りの一環として調整します。

ポップスのような、8分音符でのルート弾きリズム隊としての運用が求められる譜面の場合は、AttackをSlowに設定し、圧縮率も高めることではきはきした演奏が可能になります。逆に、静かな曲、ジャズ風の譜面などではAttackをFast、圧縮率を下げめにすることで自然な弦鳴りのように出力することができます。

プリアンプ

プリアンプはアンプに付いたものと同じようなイコライジングとゲイン調整による歪みが掛けられます。

Trebleで高域を、Middleで中域を、Bassで低域をブーストまたはカットします。Gainでは歪みが掛けられますが、その歪み方がオーバードライブ的かディストーション的かはアンプ毎の特性によります。Blendがある場合はプリアンプを通した音に原音を混ぜることが可能ですが、ここも作りにより、オーバードライブとディストーションをミックスすることができるものがあったりします。

一般にベースが要求されるポップスでは多少BassとTrebleを強化し、Middleを切ることで明瞭な音を得ることが可能です。ただし、あまりTrebleを強くすると金属質な音になってしまったりと悪目立ちしてしまう原因になりますので、ちょうど良い範囲を探しましょう。

盛り上がりのある曲、ロックな編曲では低音から中低音を強化し、多少Gainを上げてクランチ風にすることで音に厚みを持たせることができます。

ロック的な歪みにまで持ち込むと音の輪郭がぼやけてしまってチューバなどに混ざり、聴こえないということになりますから、最適なポイントを探しましょう。

ボリュームペダル

ボリュームペダルはその名の通り、ペダル操作で音量を調整することができます。

構造は非常にシンプルで、内部に楽器用と同じ可変抵抗器が入っています。

吹奏楽では急激な音量変化を要求されることが多いですから、ペダルを使用することでコンプレッサーにて圧縮されてしまった音量変化をマスターボリュームとして操作することが可能ですし、fp cresc.などの音量上昇を伴うロングトーンも出力することができます。

また、最初から踏み込んだ状態にしておき、減衰に合わせて音量を上げていくことで一定音量のロングトーンを出したり、半開のまま放置で演奏して疑似的なリミッターとして使い、大音量の部分で全開にして音量を一気に上げることもできます。

MC中や演奏前には完全に踏み込んだ状態にすることで音量を0にし、ノイズや意図しない出力をなくすこともできます。

また、ボリュームペダルには基本的にチューナーアウトが付いていますから、普通は起動中は音を切ってしまうチューナーを常時掛けたままにしておくことや、チューナーを通すことによる音質の劣化も抑えることができます。

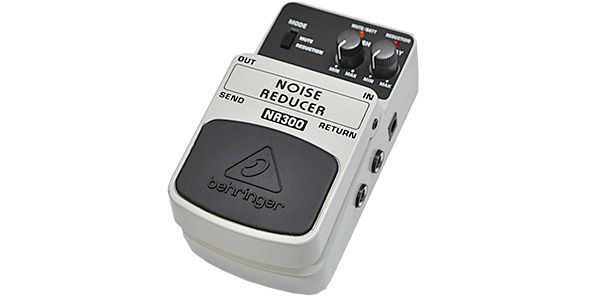

ノイズリダクション

その名の通り、ノイズを軽減することができるエフェクターですが、歪みをあまり利用せず、バンドほど音量が要求されない吹奏楽のベースではほとんど必要ないでしょう。

ですが、ステージの無線環境、周辺の電子機器の使用状況によって必要になる場合があります。

吹奏楽におけるベースのノイズの主原因になるエフェクターはオーバードライブなどの歪み系ではなく、コンプレッサーなどの補正系です。

音量を補正するためのコンプレッサーですから、ある程度のノイズは仕方ないですが、あまりにもノイズが大きいときは初段に置いたコンプレッサーの前後どちらかに置きます。

常に楽器からのノイズが大きいときは初っ端でノイズを切ってしまい、コンプレッションがノイズの音量を強化してしまう時は圧縮後にノイズを処理します。

基本的に吹奏楽系ポップスでベースを演奏する時には、大体ここまであれば大丈夫ですが、ハードロック系、ビッグバンド系などでは更なる音質変化のためのエフェクターが必要になります。それはまた次回紹介することに致します。

エフェクターの繋ぎ方はサウンドハウス虎の巻、ギター編のエフェクターの繋ぎ方を参考にしましょう。

→ 関連記事「サウンドハウス虎の巻! ギター初心者講座 | エフェクターのつなぎ方と順番 | 空間系~補正系まで」

それでは、良い楽器ライフを!