こんにちは、Cheenaです。前回に引き続き、吹奏楽におけるエレキベースの演奏についてです。

今回は活用編、と題して、吹奏楽系ポップス以外の曲においても利用されるエレキベースのエフェクター構成について考えていきましょう。

今回は常時掛けっぱなしで使えるものから飛び道具まで数種類を紹介します。

それぞれをコンパクトエフェクターで揃えると費用がかさみますから、マルチエフェクターを一台導入するのでも問題ありません。

まずは一般的に使うことのできるものから。

オーバードライブ

オーバードライブはいわゆる「歪み」で、入力された波形を過電流で歪ませて(クリッピングと言います)大量の高周波倍音を得ることができるエフェクターです。

一般にはDrive(Gain)があり、同時にイコライザー(Tone)も組み込まれていることが多いでしょうか。

倍音が増えるということは高音が増えていくということにも繋がるのですが、Gainを上げ、強く歪ませた状態で他のエフェクターや内蔵イコライザーでハイを削ることにより、豊かな倍音を含んだ極太の低音を生み出すことができます。

また、僅かに歪ませるクランチサウンドを作ることにより、生音に近く、大人しめながらも主張するサウンドを作り出すことができます。

プリアンプと同じく、歪みを強く掛けると他の楽器に混ざって聴こえづらくなることがありますが、歪みの調整自体はオーバードライブの方が楽なので使える範囲を探しましょう。

ただ、やはり他の楽器の音圧が高い吹奏楽ですから、聴こえづらくなってしまわないように注意しましょう。

オクターバー

オクターバーは入力された音の1オクターブ下の音を混ぜて出力するエフェクターです。

ギターでベースラインを弾いたりするために使われることが多いですが、ベースに使うと5弦ベースを弾いているかのような、あるいは2人以上で同時に演奏しているかのような音を作り出せます。

一般にDry、Octaveの二つのノブで調整します。

操作は単純明快、Dryが生音の音量でOctaveが1オクターブ下の音です。時折2オクターブ下を出せるものがありますが、基本は全て同じです。

4弦ベースが出せる最低音はE、ダウンチューナーを付けてもDまで、という音域を飛び出し、チューバにも匹敵する低音を出力できることはかなりの強みになります。

また、オクターバーで原音と1オクターブ下をミックスしながら弾くと、イコライザーでは得られない低音の効いた音になります。

この状態で強く歪みを掛け、ロック編曲のコード弾きをドスドスと弾いていくのもいいでしょう。

コーラス

次は「飛び道具」として使うエフェクター類です。

コーラスは入力された音を僅かな時間遅延させ、それを生音と混ぜることで音程の揺れを作り出し、幻想的な音の広がりと余韻を生み出します。

一般的にはRate、Depth、Mixなどのノブがあり、一定周期で揺れる音程の周期をRate、揺れの深度をDepthで操作します。

基本は薄く淡く掛けるものですが、作り出せる音質は幅広く、12弦ギターや8弦ベースのような揺れのある余韻、フレットレスベースのような籠もった甘い音も作れるなど、非常に遊び甲斐と使い勝手のいいエフェクターです。

コーラスは非常に種類が多く、音作りの幅も広いため用法は勘と経験に頼る他ありません。

掛けすぎるとビブラートになってしまう、ということを念頭に置いて調整しましょう。

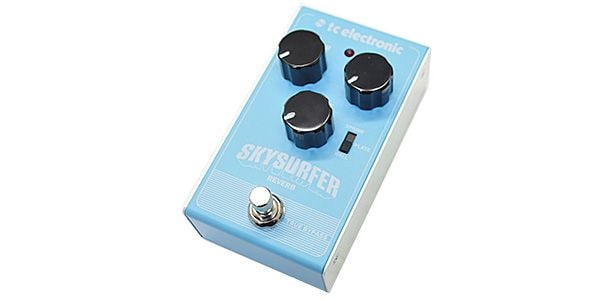

リバーブ

入力された音に余韻を与えるエフェクターです。 Room、Hall、Plate、Springなど残響音を指定することができ、RoomやHallは部屋の中での残響のように、PlateやSpringは金属板やバネの振動のような響きの残り方になります。

吹奏楽で使用する際は、ピアノやドラムス、ティンパニなどに反響することも考えて余韻の音量と時間を調整しましょう。

残響時間を伸ばしすぎると楽器側をミュートしていても音が鳴っているという状態になります。

また、音量を上げすぎると管楽器隊の余韻に比べて不自然にベースが鳴るということになります。

前述のコーラスと同じように、薄く淡く掛けることを心がけ、また、曲調に合わせて掛ける時と切る時を考えるようにしましょう。

フレットレス・シミュレーション

マルチエフェクターに時折実装されているのがフレットレス・シミュレーション。

Zoom B1/B1XではDeFretという名前で実装されています。

こちらはフレットレスベースの音を擬似的に作り出すエフェクター。

アタックの弱まった柔らかい音を作り出すことができますが、単品ではフレットレスらしいとは言い難い音です。

Zoom B1/B1XではJacoBassという名前で一連のエフェクターが登録されており、コーラスと合わせてフレットレス的なサウンドを作り出しています。

ジャズやビッグバンド編曲の時にアクセントに使用するといいでしょう。

ここまでのエフェクター類を使えば、初回で必要であると書いた「目立たないながらも、聴こえる音」になってくると思います。

次回は奏法からの音作りを詳細に書いていきます。

それでは、良い音楽ライフを!