著者プロフィール

あちゃぴー

楽器メーカーで楽器開発していました。楽器は不思議な道具で、人間が生きていく上で、必要不可欠でもないのに、いつの時代も、たいへんな魅力を放っています。音楽そのものが、実用性という意味では摩訶不思議な立ち位置ですが、その音楽を奏でる楽器も、道具としては一風変わった存在なのです。そんな掴み所のない楽器について、作り手視点で、あれこれ書いていきたいと思います。

blog https://achapi2718.blogspot.com/

HP https://achapi.cloudfree.jp

サウンドナビ 記事一覧

あちゃぴーの記事一覧

-

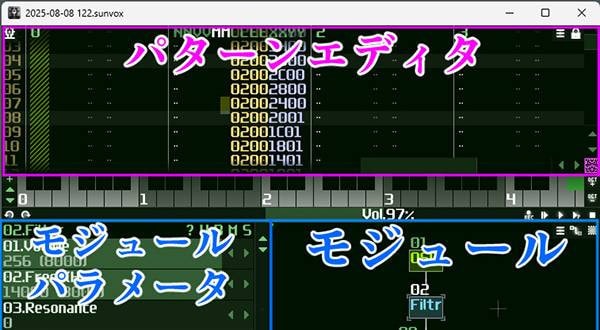

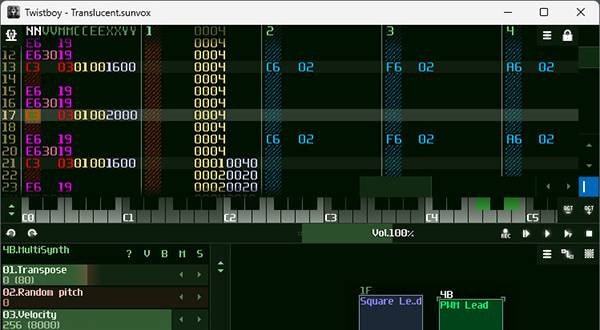

蠱惑の楽器たち 125. トラッカーSunVox パターン・エディタ

無料の現代的トラッカーSunVoxの解説となります。今回はトラッカーらしい癖のあるパターン・エディタについてです。トラッカーならではの強力な部分で、知れば知るほどその柔軟性に驚くと思います。ただし多くは見通しの悪い16進数制御となり、プログ

-

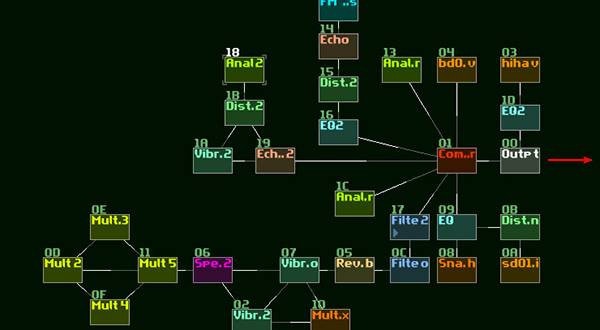

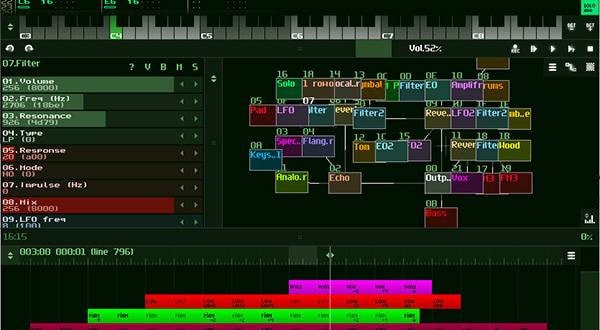

蠱惑の楽器たち 124. トラッカーSunVox モジュール

無料の現代的トラッカーSunVoxの解説となります。 SunVox 公式サイト SunVoxはモジュラーシンセの要素が強く、シンセの構造を知らないと難しく感じるかもしれません。逆にシンセに詳しい人からすると、その挙動や接続方法に

-

蠱惑の楽器たち 123. トラッカーSunVox プロジェクト設定

無料の現代的トラッカーSunVoxの解説となります。 SunVox 公式サイト SunVoxはDAWと比較すると学習コストはかなり低いですが、癖があるため、戸惑うことも多くあります。今回はプロジェクト(楽曲)制作において、知って

-

蠱惑の楽器たち 122. トラッカーSunVox 基本設定

無料の現代的トラッカーSunVoxの解説となります。 SunVox 公式サイト SunVoxは、一般的なDAWと違ったコンセプトなので、同じように扱うと混乱することがあります。今回は知っておいた方がよい基本事項と、その設定方法を

-

蠱惑の楽器たち 121. トラッカーSunVox の立ち位置

前回トラッカーの歴史を軽くおさらいしました。 現在トラッカーは絶滅危惧種状態ですが、常に厳しい冬の時代を生き抜いてきたたくましさがあります。 今回はDAW全盛の現在において、トラッカーSunVoxの立ち位置と、得られるメリットを探ってみたい

-

蠱惑の楽器たち 120. トラッカーSunVox 概要

SunVoxというミニマル・トラッカー SunVoxという、少し変わった音楽制作ソフトを紹介したいと思います。以下がSunVoxのスクリーンショットですが、鍵盤、タイムライン、フォルダのようなもの、数字の羅列など、やや不思議なUIです

-

蠱惑の楽器たち 119.倍音 メジャーコードとマイナーコード

メジャーコードは明るく、マイナーコードは悲しい響き? 一般的にメジャーコードは明るい響きとされ、マイナーコードは悲しい響きとされています。 確かに楽曲では、そのように扱われることが多いと思いますが、必ずしもそう聞こえるとは限りません。

-

蠱惑の楽器たち 118.倍音と和音

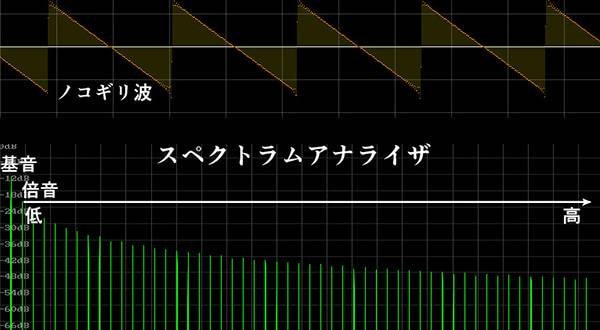

和音に関して、倍音という視点で、スペクトラムアナライザを使いながら見ていきたいと思います。 メジャースケールの各7音と基音との関係を、倍音として出現する順に並べています。 サウンドは倍音の多いストレートなノコギリ波を使います。 この波形は高

-

蠱惑の楽器たち 117.倍音の基本

音楽における倍音の重要性 音楽のあらゆる要素は倍音の影響を受けていますので、倍音のことが分かると様々な応用が可能になります。音色、音律、スケール、コードなどは、全て倍音が基本となっています。しかし、音楽分野では倍音から派生した理論につ

-

蠱惑の楽器たち 116.u-he Zebralette3 BETA2 レビュー5

無料のソフトシンセZebralette3 BETA2紹介の最終回です。今回はエンベロープ・ジェネレーター (ADSR)の代わりになるMSEG(Multi Stage Envelope Generator)と、モジュレーション・マトリックスの

-

蠱惑の楽器たち 115.u-he Zebralette3 BETA2 レビュー4

画期的なベクターシンセサイズを採用したu-he Zebralette3のレビュー記事になります。今回は理解が難しいOSC FXについて解説します。以下の赤線枠の部分となります。 OSC FX 21種類 OSC FXは、旧

-

蠱惑の楽器たち 114.u-he Zebralette3 BETA2 レビュー3

Zebralette3の加算シンセサイズ 今回はZebralette3の加算モードについて解説します。 加算式シンセサイズは、それほど一般的ではありませんが古典的な音声合成のひとつです。 パイプオルガンの音色調整のストッ

-

蠱惑の楽器たち 113.u-he Zebralette3 BETA2 レビュー2

ベクターによる新しいシンセサイズ u-he Zebralette3の革新的部分は、波形をサンプルではなく、ベクターで扱うところです。 現在のパソコンやDAWの音声処理はサンプルを扱うため、Zebralette3の最終出力はサンプルにな

-

蠱惑の楽器たち 112.u-he Zebralette3 BETA2 レビュー1

革新的な新しいシンセサイズ方式を備えたu-he Zebralette3ベータ版が、昨年2024年2月にリリースされました。 ⇒ 蠱惑の楽器たち 82. u-he Zebralette3 革新的ベクターシンセの到来 緊急レビュ

-

蠱惑の楽器たち 111.u-he Bazille レビュー セミモジュラー

u-he Bazilleはセミモジュラーシンセというカテゴリーのソフトウェアシンセです。 今回はモジュラーについて見ていきたいと思います。 モジュラーシンセ 初期のシンセはモジュラーシンセと呼ばれ、モジュールという単位で