こんにちは!

お疲れ様です!“姿勢がみれるギタリスト”ことフジオカタクトと申します。

今回はまたまたフィンガリングについてです。

皆さんはコードを押さえたりギターソロを弾いたりするとき、「小指が動かしにくいなー」と悩まれたことはありませんか?

そんな時、どんな練習をしますか?そのフレーズが弾けるようになるまで繰り返し練習をしますか?それともクロマチック的な練習をしますか?

確かに、繰り返し練習を行い運動学習を経てちょっとずつ指の動きがスムーズになっていくものだと思います。反復練習ももちろん大切です。

さらにその上で小指の力を最大限に引き出す方法があるなら知りたいと思いませんか? 今日はあなたの小指の能力を最大限に引き出す術をお話ししていきたいと思います!

早速、今回一番大切になるポイントを書きます。 それは親指と小指の位置関係です。

まずは自分が「小指が動かしにくいな」と感じる時の親指の位置を確認してみましょう。 僕の場合、親指を外側に開いたフォームをとっていました。

このフォームだと面でネック裏を支えるため、横移動のフレーズには対応できるのですが、小指に力が入りにくく、また素早く動かしにくい状態になっていました。

これは手の構造上の問題で、この親指と小指の位置関係だと本来の小指の力が発揮できないのです。ではどのようにすれば小指の本来の力が引き出せるのでしょうか。

結論を言います。

親指の位置を、中指のくらいまで、手の内側まで持ってきてください。 そして、親指と小指の指先を合わせるようにイメージし押弦してみましょう。

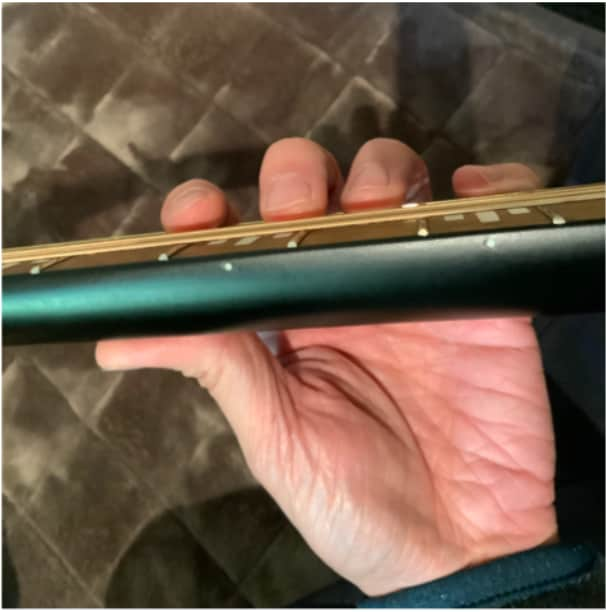

言葉ではわかりにくいかもしれませんが写真を見本にやってみてください。 いかがでしょうか?力の入り方、動きの正確さが変わりましたか?

ここからは、なぜ親指の位置が変わると小指が動きやすくなるのか簡単に説明していきます。興味がある人は是非最後まで読 んでみてください。

ポイントになるのは親指と小指の指先を合わせる動作です。運動学では対立運動と言います。

一番最初の画像では、親指の位置が手のひらの外側に来ています。この状態で小指を動かすと、短小指屈筋という小指を曲げる筋肉が働き、小指の屈曲運動が生じます。

次2枚目でお見せしたフォームでは、親指が手の内側まで移動し、ネックを支えています。このように親指が内側に動くことを母指の対立運動と言います。

またこの状態で小指を動かすと屈曲運動ではなく、小指の対立運動が生じます。 親指と小指の対立運動が生じることで、つまむ動作が生じます。これを運動学では指尖つまみと言います。

つまり、小指単体の屈曲運動よりも親指と同時に行う対立運動(指尖つまみ)の方が力や巧緻性に優れているということです。

今回のように、体の構造や運動学的に理に適った動かし方を知ることで今まで弾けなかったフレーズも弾きやすく感じるかもしれませんね!人によっては逆に弾きにくく感じるこ ともあるかもしれないので、あくまで参考程度にご自分のプレーにも活かしてみてください!

もし「自分の弾き方ってどうなんだろう?」と疑問に思う点やご質問がございましたら、是非僕の公式ライン(https://lin.ee/6AGJ9JX)からご連絡ください!できる限りお答えさ せていただきます( ^ω^ )

それでは~!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら