<ウインナモデルに存在した驚愕の事実とは…>

90年代の初め、大手楽器メーカーY社の関連で世界一と称されるウィーンフィルハーモニー管弦楽団取材の話が飛び込んできました。話のいきさつはこうです。

70年代、ウィーン・フィルのトランペット奏者、ワルター・ジンガー(敬称略)は愛用のトランペットの経年劣化に悩んでいました。楽器が古くなり、操作にも困難が生じ、自分の音が出せなくなってきた為です。彼らはウインナモデルという由緒正しい楽器を使っていました。しかし、その楽器の特殊性ゆえ、製作する会社は時代と共に消えていきました。

ウインナモデルはフォルテシモ時に弦楽器の音を邪魔しない、やさしく、温かな音を出します。演奏家は楽器操作や演奏時の難しさをさしおいてもウインナモデルを使い続ける必要がありました。ウィーン・フィルの音を出すにはウインナモデルが不可欠だった為です。自分を表現し、音楽を表現する楽器は彼らの生命そのもの。楽器がなくなり、思ったような音が出せないのは演奏家にとって苦悩以外の何物でもありませんでした。

浜松市の楽器メーカーY社を訪ねたジンガーは自身のウインナモデルを切り取った金属片をY社に預けることで希望をつなげました。 しかし、Y社技術者達のウインナモデル再生は困難を極めましたが、問題のヒントはジンガーの残した金属片がにぎっていました。

ある日、技術者達はウインナモデルの音の良さはウィーン固有の金属に起因することを突き止めます。ウインナモデルに使われている金属に含まれる不純物がウインナモデルの音を作り出していたのです。Y社の使う金属にはウインナモデルのような不純物は含まれていません。技術者達は様々な不純物を金属に混ぜ、テストをするなど、悪戦苦闘の末にウインナモデルの再現に成功します。

我々取材チームも電子顕微鏡を覗かせてもらいました。Y社のトランペットモデルの金属からは銀色に輝く美しい断面が見て取れました。一方、ウインナモデルの金属片はボツボツとした色の異なる不純物が含まれ、色はくすみ、お世辞にも綺麗な断面画像とはいえませんでした。

「この不純物がウインナモデルの音を作っている。当時の日本にはこの様な不純物が含まれた金属は存在しません。理想の音に近づけるのは至難の業でした」

Y社技術者のコメントです。昔は金属生成の精度が低く、それがウインナモデルのイイ音を作り出していた…何とも皮肉な話です。

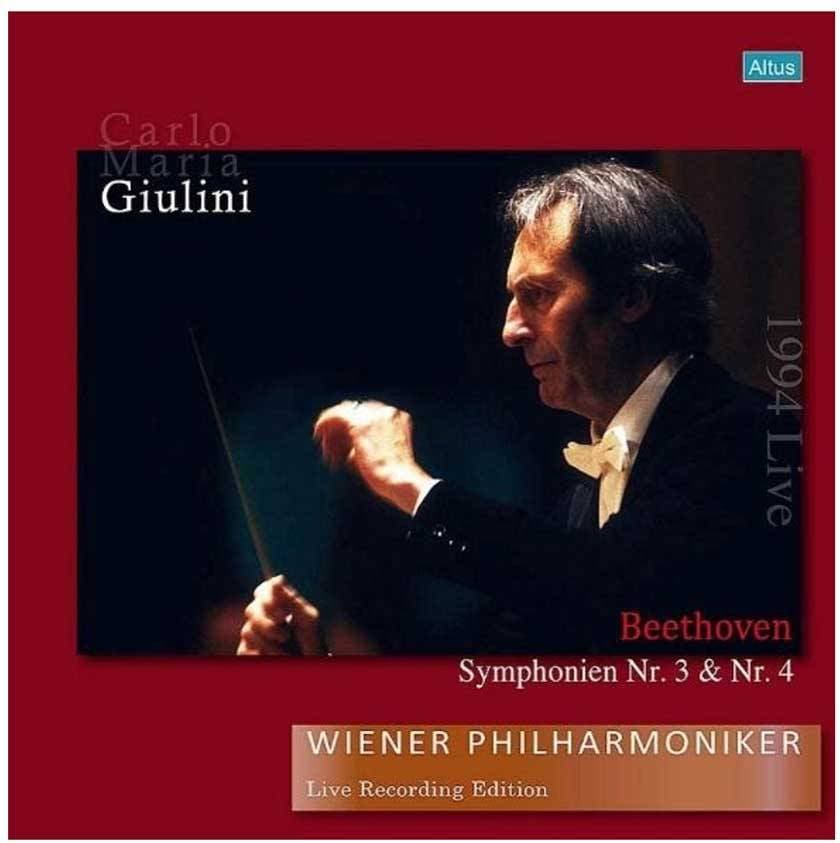

■ 推薦アルバム:『交響曲第3番「英雄」、交響曲第4番』ウィーンフィル管弦楽団(1994年)

<ウインナモデルに存在した驚愕の事実とは…>

2月。極寒のウィーンは厚い雲に覆われ、灰色の街でした。取材対象はトランペット奏者、ワルター・ジンガー、オーボエ奏者、ゲルハルト・トレチェク、トロンボーン奏者、カール・ヤイトラー(敬称略)。私が受けた市民オーケストラやクラッシック関係の人達の印象は神経質で気難しい…でした。世界一の人達はそれ以上かもしれない…取材先で緊張していたことを思い出します。ところがウィーン・フィルの3者は気さくで優しいジェントルマンでした(^^)私達をザッヒャートルテ(ウィーンの名物菓子)発祥の店に連れて行ってくれたり、自分の家に招待してくれました。トレチェクはウィーン市街の高級アパート、ヤイトラーの自宅は殆どお城でした。奥様が美人で美味しい食事もご馳走になりました。

テレビ取材をする際には取材対象をリサーチし、想定するシーン、インタビュー内容等を設定します。取材で大切なのは準備です。取材対象を徹底的に調べ、テーマを決めることで何を撮影するのか、インタビューで何を聞くのかが見えてきます。しかし、これだけではいい取材とはいえません。

そこで取材者は何を期待するかといえば想定外を待つのです。リサーチによって想定内を設定することが想定外への準備につながります。準備をしなければ、想定外が起こったことさえも分からない場合があります。特に海外取材の場合は場所や対象が珍しいだけに撮りまくり、聞きまくってしまいます。闇雲な取材はテーマをボヤけさせ、取材の目的も見えなくなります。取材テープの本数だけが増え、帰国してプレビューした時に撮りたいものが何も撮れていなかった…なんて馬鹿なことが起こります。これは取材者が陥りやすい罠です。そういう意味でも周到な準備は欠かせません。

インタビューは質問する内容と答えも想定をします。想定して脚本を書くのです。

我々が想定したのは「Y社のウインナモデル再生で私は救われた!」という演奏家の答えでした。しかし、彼らから「私は救われた」という言葉は出てきませんでした。

日本人と外国人のメンタリティーは違います。「私は救われた」という答えは日本人的な答えであり、彼らにはそういう「救われた」的なワードや発想がないのです。Y社に対しての感謝はあります。しかし、「自分が救われた」という感覚や表現は日本人的な思考であり、そういう言葉の表現を彼らは持ち合わせていないのでしょう。生まれ育った土地や文化が影響しているのかも知れません。この手の取材対象と制作者側の祖語は対象が外国人の時によく起こります。マル・ウォルドロンの取材(鍵盤狂漂流記その14参照)でも解釈の違いで似たようなことが起きました。

取材者が前のめりになり、都合のいいワードを設定し、強引なストーリー展開を図る時にヤラセが起こります。モノ作りは自分自身との闘いです。自分を俯瞰する冷静な視線を持とうといつも考えていますが、その境地に達するのは難しいことなのです(◞‸◟)

今回取り上げたミュージシャン、アルバム

- アーティスト:ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

- アルバム:ベートーベン交響曲第3番「英雄」交響曲第4番

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら