「小学生のときピアノ習ってました!」という人、とても多いですよね。その経験を活かして大学の軽音楽部でキーボードを担当したり、社会人になってバンド活動を始めたりする方も多いのではないでしょうか。

しかし、「クラシック経験者だからバンドはきっと簡単!」そう思って飛び込んでみると、いくつかの思わぬ「壁」にぶつかることがあります。

コード譜って何!?

クラシックピアノは、音符や音楽記号が細かく記載された楽譜に沿って演奏するのが基本です。もちろん、その制約の中でも個性は表現しますが、おおむね多くの人が同じような弾き方や強弱、運指などを用いて演奏します。

一方、バンドでは(ジャンルや楽曲にもよりますが)コード譜のみで演奏する場合があります。クラシック出身者がぶつかる最初の壁がこれ!私も初めてコードだけの譜面を見たとき、「何これ!?」と思ったものです……。

綿密に記載されている楽譜を見ながら弾くことに慣れていると、コードだけを見て弾くことに戸惑います。そんなときは、自分で楽譜に書き起こしても良いですし、コードで弾くことに慣れるための練習からはじめてみましょう。

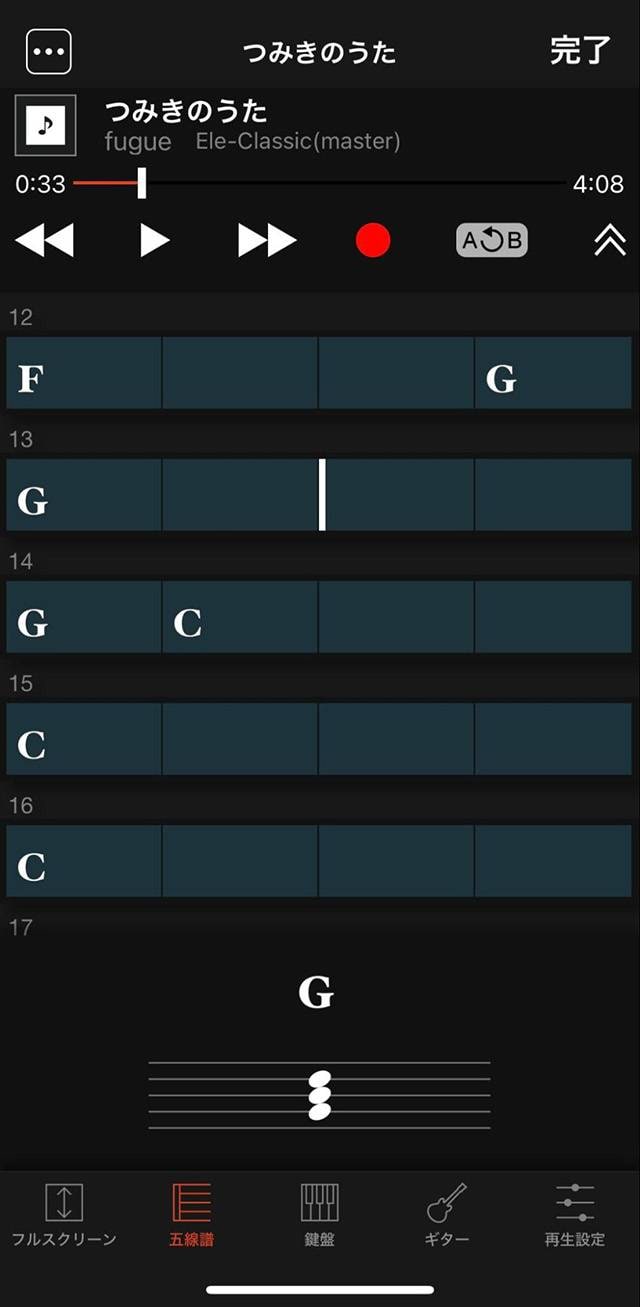

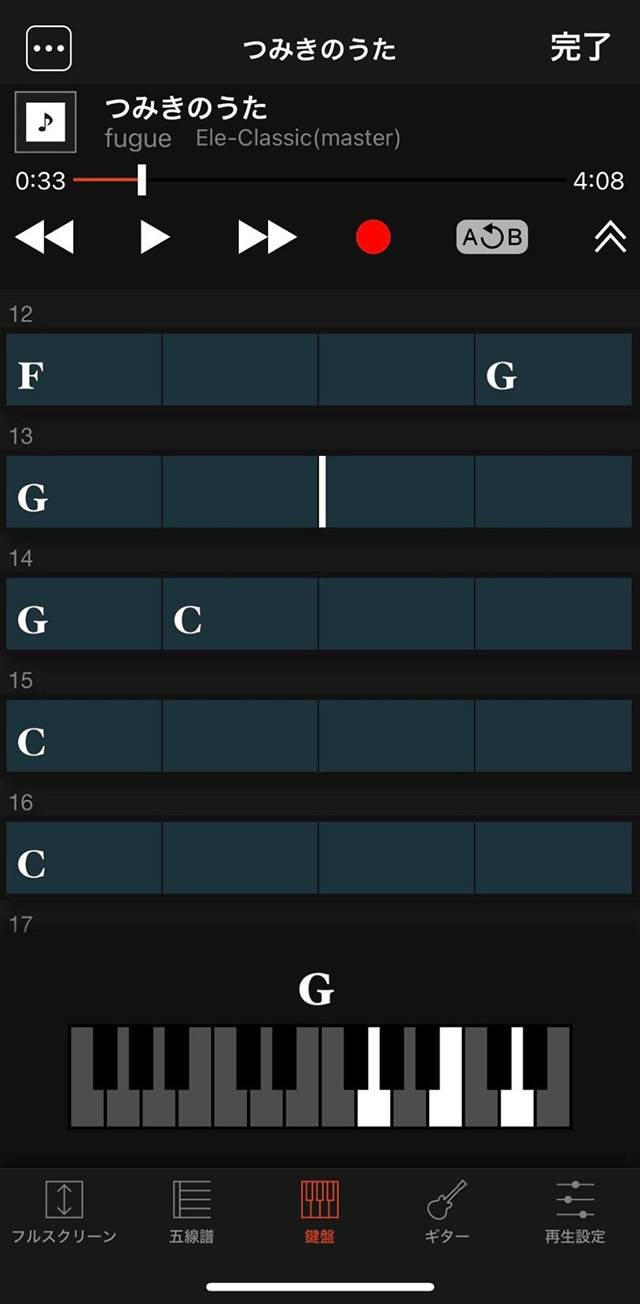

今は、コードを追えるアプリやサイトがいろいろあります。一例ですが、ヤマハの「コードトラッカー」は、曲に合わせてコードが表示され、さらにそれを五線譜や鍵盤で表示してくれます。コードを覚えるのに最適ですね。

リズムとテンポにどうやって乗せる!?

クラシックピアノの特徴でもある「溜め」は、1人完結の演奏だからできるもの。自分なりの感情の乗せ方で、ある程度自由に演奏します。しかし、バンドではメンバー全員で合わせることが大前提。一定のリズムとテンポで進んでいく曲に乗せて弾く必要があります。

1人で演奏するクラシックのピアノ曲では、あまりリズムを取ることはありません。ハノンの指練習でメトロノームに合わせて弾くことはありますが、実際の演奏では曲の表情をつけるために揺らすことが多いでしょう。しかしバンドでは、正確なテンポキープが求められます。これもぶつかる壁の1つ!

とはいえ、これも慣れてくると、体全体でリズムを取って楽しく弾けるようになってきます。

テンポの遅い曲、早い曲、さまざまなジャンルの曲を、指でトントンとテンポをとりながら聴いたり、ライブに行ったときに頭を振ったりなど、すでに皆さんされているかと思いますが、それをしっかり意識してテンポがズレないよう合わせる癖をつけるのがオススメです。

鍵盤、軽くない!?

アコースティックピアノを弾いていた人が電子ピアノやシンセサイザーを触ると、「鍵盤、タッチ軽くない!?」と戸惑います!モノによっては弾いている感覚がないとさえ思うことも。電子ピアノは比較的、鍵盤の重みが生ピアノに近いですが(これも機種によりますが)、シンセサイザーはかなり軽いです。シンセサイザーは多彩な音色や効果を楽しむことが目的の楽器なので、見た目は似ていても、ピアノとは全くの別物です。

重い鍵盤に慣れているクラシック出身者は、シンセサイザーを弾くと、だんだん早くなってしまったり、力が入ってしまう傾向があります。バンドでシンセを弾きたいなら、まずは生ピアノとは違うタッチに慣れることから始めましょう!

これはもう、シンセサイザーを触る頻度を増やすしかありません。本格的にやるなら、やはりシンセサイザーは1台は持ちましょう!ただ、生ピアノや電子ピアノも同時に触っておくことをオススメします。シンセに慣れすぎると、反対に今度は生ピアノが重くなり、弾けなくなってしまうので。

音が鍵盤から出ていない!?

アコースティックピアノと、電子ピアノやシンセサイザーとの違い……それは、音が直接出るか、アンプから出るかという点も挙げられます。スピーカー内蔵の電子ピアノもありますが、ライブで使うステージピアノやシンセサイザーは、ほとんどの場合アンプをつないで音を出します。

生ピアノに慣れていると、「音が変なところから出てる!?」と戸惑ってしまいます。これも、慣れるしかありません!弾くタイミングと聴こえるタイミングに、ワンクッションあるような感覚に最初は違和感を覚えますが、これもバンド経験を重ねるにつれ慣れていきます。

どうしても気になる場合、鍵盤用のアンプをしっかり自分に向ける、または近づけると良いでしょう。弾いた音が大きく返ってくるだけで、違和感を減らせます。

左手がベースとかぶる!?

88鍵のピアノに慣れていると、両手で弾く癖がついています。しかし、左手の音域が、バンドではベースラインとか重なってしまうのです!つまり、ベースが二重になってしまうということ。まあ、実際に弾いたとしても、ベースの音量が圧倒的に大きいので、ピアノの音はあまり聴こえないのですが、それでも曲によってはおかしな事態になってしまいます。左手は効果的に使う工夫が必要です。

まずは、ベーシストがどのようなベースラインを弾いているのか、よく聴いてみましょう。その上で、左手がかぶっているところを省いたり、あるいは思い切って両手で高音域に移動して、かぶりを回避したりします。

ただし、高音域に移動した場合は、ギターや女性ボーカルとぶつからないよう注意が必要です。

「じゃあどこを弾けばいいんだ!」と悩んでしまいますよね。

ソロ以外の場面では、「各パートの穴を埋める」ことを意識してみてください。また音色を変えることで、他のパートとかぶらなくなることもあるので、試してみてください。

また、1人で弾くピアノに慣れていると、他楽器が入ると自分の音が小さく聴こえ、ついつい音量を上げたくなります。特にピアノの音は他楽器に比べて細いため音量を上げがちに。すると、音がビリビリと割れてしまう場合があるので要注意です。

トランスポーズって何!?

耳の良いクラシック出身者が口を揃えて「気持ち悪い!!」というのがこれです(笑)。例えば、鍵盤で「ドレミファソラシド」を弾いているのに、トランスポーズ機能を1音上げ設定にすると、「レミファ#ソラシド#レ」の音が鳴るというもの。この機能は、絶対音感がある人ほど違和感を覚えるようです。

一方、頭の中で臨機応変に音階を変化させられる「相対音感」の人なら簡単に使えます。まずは自分がどちらのタイプなのか探ってみてください。そして、どうしても違和感があるなら、黒鍵が増えて弾くのが大変になったとしても、この機能は使わない方向でいきましょう!

その際、「1. コード譜って何!?」でもご紹介した「コードトラッカー」のようなアプリや、 「楽器.me」のようなサイトで”コード譜ごとキー変更”をして演奏すると良いでしょう。

音楽と一括りに言っても、クラシックにはクラシックの、バンドにはバンドの良さがあり、それぞれの演奏の仕方があります。大事なのは、クラシックはこうだからと押し通すのではなく、とことん好きになって夢中になること!バンドならではの楽しみ方を見つければ、メンバーから重宝されるキーボーディストになれるでしょう。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

シンセサイザー 入門ガイド

シンセサイザー 入門ガイド

ポータブルキーボード 入門ガイド

ポータブルキーボード 入門ガイド

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH キーボードセレクター

PLAYTECH 鍵盤特集

PLAYTECH 鍵盤特集

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタンドの選び方

キーボードスタートガイド

キーボードスタートガイド