こんにちは。洋楽を語りたがるジョシュアです。

第7回目では、ロックの音を変えたプロデューサー・作曲家、ロバート・ジョン “マット” ランジ Robert John “Mutt” Lange(以下、マット)を取り上げます。

マットは、ロック界では珍しくアフリカ出身で、生まれはローデシア(現ザンビア)、育ったのは南アフリカです。イギリスに音楽活動の拠点を移し、ブームタウン・ラッツのデビュー作(1977年)やフォリナー『4』(1981年)などの名作をプロデュースしました。

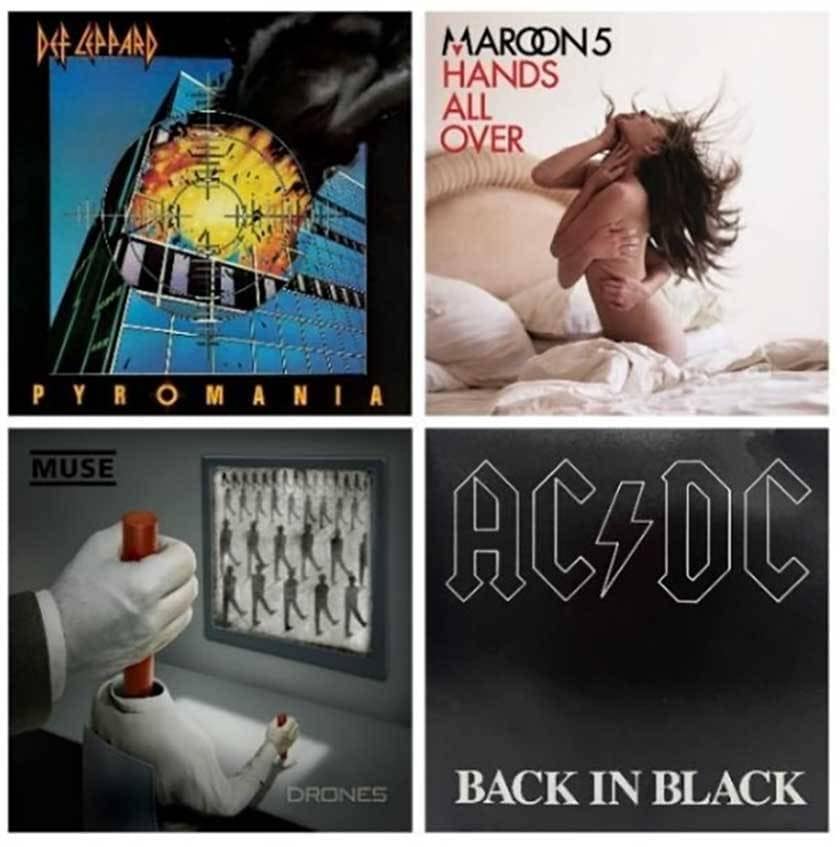

彼の作品でもっとも有名なのは、まずAC/DCの3作品、『Highway to Hell』(1979年)、『Back in Black』(1980年)、『For Those About to Rock (We Salute You)』(1981年)。そしてデフ・レパードの3作品、『High ‘n’ Dry』(1981年)、『Pyromania』(1983年)、『Hysteria』(1987年)でしょう。他にも、ザ・カーズ、ブライアン・アダムス、セリーヌ・ディオン、シャナイア・トゥエイン、ニッケルバック、レディー・ガガ、マルーン5、ミューズなど超ビッグネームたちの作品を手掛けていて、総売上枚数がどの位になるのか、見当すらつきません。

マットのプロデュースの特徴は、とことんまで作り込み、「ロック」という枠を超えた、精度の高いアルバムを制作することです。マットは『Pyromania』で「ロックの『スター・ウォーズ』を目指した」(注:当時は『スター・ウォーズ』の第1作が公開され、全世界に衝撃を与えていた頃でした)、『Hysteria』では「ロックのマイケル・ジャクソン『スリラー』を目指した」と語っています。実際、アメリカだけでも前者は1,000万枚以上、後者は1,200万枚以上の売り上げ枚数を誇っていますから、その目標はあながち間違っていません。

マットは音楽知識の塊で、自らも楽器を弾き歌います。デフ・レパードにおいては「6人目のメンバー」とも呼ばれ、作曲からアレンジに至るまで、全面的に貢献しました。また、アーティストを褒めながら、さらに上のレベルを求める向上心と完璧主義があります。これは「アメとムチを使い分ける」や「ドS」という低次元のものではありません。それを成し遂げるためには、それ相応の知識と見識、そして人徳が不可欠です。実際、AC/DCはボン・スコット(vo)の死去、デフ・レパードはリック・アレン(dr)の交通事故による左手切断という悲劇を経験しています。このような惨事にもかかわらず、バンドを団結させてまとめ上げたことからも、彼の存在の大きさを感じられます。なおデフ・レパードの“Rock of Ages”は意味不明のドイツ語風の語りから始まっていますが、これはマットの声です。当時のレコーディングでマットがふざけて、場をなごませたセリフがそのまま残されたものです。

■ デフ・レパード ”Rock of Ages”

彼のエピソードとしては、こんなものがあります。仕上がった曲をデフ・レパードのメンバーがマットに聞かせると、「うん、それは最高だ。じゃあ、それに組み合わせるもう一つのメロディを考えよう」と返事した、コーラスを何十回もダビングして『終わったよ』とブライアン・アダムスが言ったら、「うん、良かった。これは左チャンネル用だから、同じことを右チャンネルでやろうか」と返した、など、伝説的な話が残っています。このように、コーラスや「ヘイ」「イエーィ」などの掛け声で何十回と歌声を重ねる手法はデフ・レパード”Pour Some Sugar On Me”、最近ではニッケルバック”Burn It To the Ground”で聴くことができます。そのコーラス録音にはマット自身が積極的に参加し、彼の作品で聴かれるコーラスの大半では、マットが歌っています。彼の作品は「どれもデフ・レパードっぽい」と批評されがちですが、それもそのはずで、どれもマットの歌声なのです。

■ デフ・レパード “Pour Some Sugar On Me”

■ ニッケルバック ”Burn It To the Ground”

マットは、ロックのサウンドを進化させたといっても過言ではありません。AC/DCでは、ギターのリフで「間」を効果的に使ったり、曲の2拍4拍でクラッシュ・シンバルを入れたりして、シンプルなアンサンブルにもかかわらず大きな世界を作り上げていきました。後者の例としては『Back in Black』の”Hell’s Bells” や『For Those About To Rock (We Salute You)』のタイトル曲があります。もちろん、これらはマットが発明したわけではありませんが、アレンジのテクニックとして効果的に使い広めたのはマットからです。

■ AC/DC “Hell’s Bells”

新しい音を創る試みも色々とあります。『Pyromania』ではドラムを全部サンプリング音源で同期しましたが、当時としては画期的なことでした。『Hysteria』ではギターアンプを一切使わず、当時最先端の音を目指しました。メイン・メロディとのカウンターが見事なコーラスを作曲したり、スネアにあわせて電子ドラムやホワイトノイズを加えたり、リバースリバーブやピッチシフターを積極的に活用してアリーナ級のドラム・サウンドを仕上げたりしました。このように練り尽くされたレコーディング形式を他のアーティストたちが模倣し、それが音楽業界全体の標準となっていたのも、マットの大きな業績です。

マットの格言はまだまだあり、まるで古典の格言のような、重みのある言葉が出てきます。

○「曲を書くときは、何万人もの観客を盛り上げている光景を想像して書こう」

○「ラヴ・ソングを書くときには、最前線の女性に歌いかけているように書こう」

○「(そんな高い声でライヴでは歌えない、と言うアーティストに対して)ああ。でも、その言葉のためにこのレコードを犠牲にはできない」

しかし、これだけ完璧主義のプロデューサーでも、一つだけ完璧でなかったことがあり、それは恋愛です。彼は、シャナイア・トゥエインをプロデュースしたことが縁で結婚しました(17歳の「年の差婚」でした)。マットがほかの女性に浮気してしまい結婚生活が破綻してしまうのですが、その相手とは、シャナイアと家族ぐるみの付き合いがあった親友でした。ここまででしたら、よくあるダメ男の浮気話ですが、この話には続きがありました。マットとの離婚後、シャナイアは再婚しましたが、その相手は親友の元夫でした。この展開までは、マットもプロデュースできなかったようです。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ライブ配信に必要な機材

ライブ配信に必要な機材

バンドあるある相談

バンドあるある相談

ミュージックビデオ撮影テクニック!

ミュージックビデオ撮影テクニック!

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

機能で選ぶ オーディオインターフェイス

7弦ギタースタートガイド

7弦ギタースタートガイド

厳選!人気のおすすめモニターヘッドホン特集

厳選!人気のおすすめモニターヘッドホン特集