こんにちは!“ギタリスト専門整体師”のフジオカタクトと申します!いつも僕のコラムを読んでくださりありがとうございます。

突然ですが皆さんにお伺いしたい事があります。ちょっと時間がある時スマホを触るとしたら何をしますか?僕はどうしてもサウンドハウスのアプリを開いて機材を調べてしまいます…。

そんな僕の趣味はギターのパーツを替えたりDIYにハマっていて、夜な夜なサウンドハウスで気になる製品を見漁っております。

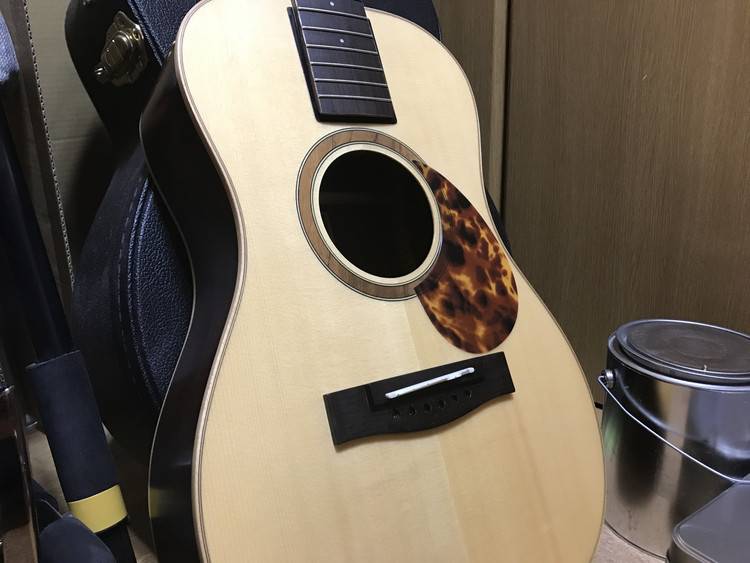

最近はこのトラベルギターにつけるペグを探しておりました。

時折僕のコラムに出てくる、このJourney Instrumentsのトラベルギターはネックとボディが取り外せます。しかしネックを外した拍子にペグに巻きついている弦が緩んでしまい、最悪外れてしまうことがあり困っていまして、ロックペグなら解決できるかも?と考えていました。

またこのギターは結構なヘッド落ちが生じていたので、少しでもヘッド側の重さを下げれたらな~と考えていたある日、こんな変わったペグを見つけました。

GOTOH ( ゴトー ) / STM31-SB5/L3+R3 Chrome

世界最小のペグ。通称STEALTH-KEY(ステルスキー)。

このサイズでペグの機能が果たせるのか?!ペグの重量も1/2~1/3ほど軽量化できるとのこと…!しかもマグナムロック機能付き。僕が望んでいた条件をこのペグは全て兼ね備えていました。

しかしネットで検索してみてもアコギで使用している人がいなく、レビューも見当たらなかった未知のペグでした。ここは人柱になるしかねぇ!とサウンドハウスさんから頂いた大切なポイントを利用しポチらせていただきました。

そして到着したものがこちらです。

パッケージを持った時点でわかります。

めちゃめちゃ軽い!!!

軽すぎて中身入っているか心配になりました。

重量は1つ11g~12gとのこと。最初についていたグローバー製のペグは30gだったので約1/3の軽量化になります。元々付いていたペグはグローバー製で軽量化を図るために木製のペグボタンに変更していましたがそれでも重たいですね。

早速DIYで取り付けてみました。付属している打ち込みブッシュの直径は8mmでした。ペグ穴が約10mmで空けられていたのでコンバージョンブッシュが必要になります。僕は手持ちにあったブッシュが偶然使えたので流用しました。ほんとは元のペグ穴を埋めてから穴を開け直して取り付けた方が良いのでしょうが今回はこのまま行きます。

ご購入される際はペグ穴のサイズをよく測ってから取り付けられるか検討してみてください。

見た目はこんな感じ。

後ろから見るとまだ見慣れてないので不思議な感じです。正面から見るとなんの変哲もないペグに見えますね。個人的にはこのルックスも気に入りました。

音の変化についてです。

重量が変わることによって音色の変化も結構あるのかな?と思っていましたが、個人的にはそこまで気になりませんでした。むしろモコモコしていた低音がスッキリした感じです。しかしこのギターの構造はちょっと特殊なので、この辺りは取り付ける楽器の特性によって変わると思います。

ヘッド落ちについてはかなり改善されました。それでもやっぱり傾きますが、ネックを支える左手の負担が軽減したことにより、弾き心地も軽くなったと思います。

またペグとしての機能も優秀で、ギア比は18:1でかなり滑らかな回し心地です。それにマグナムロック付き。悩んでいたネックを取り外した時の弦の緩みもこのロック機能のおかげで解決しました。

このペグの注意点として、弦の張力が20kg以下の張力でないと使えないという点。しかしこのサイトによると、アコースティックギターの張力はレギュラースケールにライトゲージを張った状態で各弦によって違いはありますが10~15kgほどとの記載がありました。今回使用したトラベルギターはミディアムスケールで、カスタムライトゲージをレギュラーチューニングで使う分には問題なくチューニングできています。僕は基本カスタムライトを半音下げで使うので問題ありません。アコギのミディアムゲージはちょっと厳しいかもしれませんね。

結果、交換してみて良かったです!

今回は特殊な例だったと思いますが、総じて求めていたことが全て解決したので大満足です。ペグを交換してから数日経ちますが特に不具合も起きていません。

上記したような弦のゲージの制約はありますが、

- ヘッド落ちを改善したい人

- とにかくギターを軽量化したい人

- Journey Instrumentsのトラベルギターを使っている人

個人的にこの項目に当てはまる人には特にお勧めしたいです。単純にペグとしても優秀なので気になる方はチェックしてみてください!

普段は「ギタリスト専門整体師」としてギタリストなら知っておいて損のないカラダのことを発信しています!是非他のコラムなんかも読んでいただけると嬉しく思います。

それではまたー!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら