パーカッショニストのSatoshi Sammy Saito(サミー)です。

最近、『打楽器の叩き方』などの動画がたくさんネット上にアップされるようになりました。そこで、サミーも『打楽器の叩き方』を紹介したいと思います。今回は大物パーカッションであるコンガの奏法に焦点を当てていきますが、その中でもあまり紹介されていない基本的奏法について解説していきたいと思います。

コンガ

奏法の解説に入る前に、コンガについて簡単に紹介をしていきますね。

コンガ(※1)は大物パーカッションの中で1位・2位を争うぐらい有名なパーカッションです。名前を知らなくても楽器自体を知っている人がほとんどだと思います。日本でよく見るのは2個1セットのスタイルですが、それ以外にもサイズがあり、小さいサイズから『レキント【10 inch】・キント【11 inch】・セグンド/コンガ【11.75 inch】・トゥンバ【12.5 inch】・スーパートゥンバ【13 inch】』となっています。

ボディの材質はアッシュ/ドリアン/マンゴー/オーク/パイン/ウォールナット…等の木材 or ファイバーグラス、ヘッドの材質はバッファロー/牛/水牛…等の皮製 or ファイバースキンです。基本的に形状は同じですが、材質の種類が豊富でそれぞれ音色が違うので、購入を考えている際はできるだけ色んな材質のコンガを叩いて好みの音色を探してから手に入れてみてください。そして豊富なのは材質だけではありません、奏法も色々とあります! そこで、今回のテーマ『動画であまり紹介されていない基本的奏法』を解説していきます。

※1:打楽器の総称として認知されているコンガですが、実はコンガ発祥の国:キューバではキューバの民族舞踏(コンパルサ)やそのリズムのことをコンガと呼び、打楽器の総称のことをトゥンバドーラと呼んでいます。昔、キューバに来た外国人が打楽器の総称をコンガだと勘違いし、そのまま世に広めてしまったのです。

基本的奏法

コンガ(以下「打楽器の総称」としての意味)を叩く際の基本的な奏法は大きく6種類ありますが、今回はその内の2つ『ヒール&トゥ』に焦点を当てて解説していきたいと思います。

● ヒール&トゥ

コンガだけでなく、ドラムのキックの奏法でも聞く言葉ですね。コンガの場合、足ではなく手での奏法になります。掌の付け根部分を踵(ヒール)、指先の部分をつま先(トゥ)と捉えて、『ヒール→トゥ→ヒール→トゥ(繰り返し)』又は『トゥ→ヒール→トゥ』を片手だけで叩いたり、左右交互に叩いたりしてリズムやフレーズを構築していきます。ですがこのヒール&トゥは落とし穴があります。

● ヒール&トゥの落とし穴

前述したヒール&トゥを学んだ後に、Youtubeなどの動画でラテン系パーカッショニストが叩いている姿や音を観察・研究すると先程学んだヒール&トゥとは何かが違うんです。

それは、

- ① 音が違う

- ② 手の動き方が違う

上記2つの違いが生じるのは、なぜなのか?

理由は簡単で、彼らが叩いているヒール&トゥは『踵・つま先』という概念ではなく、単純に『ベース・クローズスラップ』の概念で叩いているからなのです。では、この『ベース・クローズスラップ』について解説していきます。

● ベース

打面の中心部付近を掌で叩く。

ジャンベやカホンなどのパーカッションと同じように打面の中心部付近を叩くのですが、手全体をしっかりと叩く場合と手の腹で叩く場合とがあり、手の腹で叩く場合は指で打面をミュートしないように気をつける。

(写真はミュートをしないように叩く場合のベース)

● クローズスラップ(パルムスラップ)

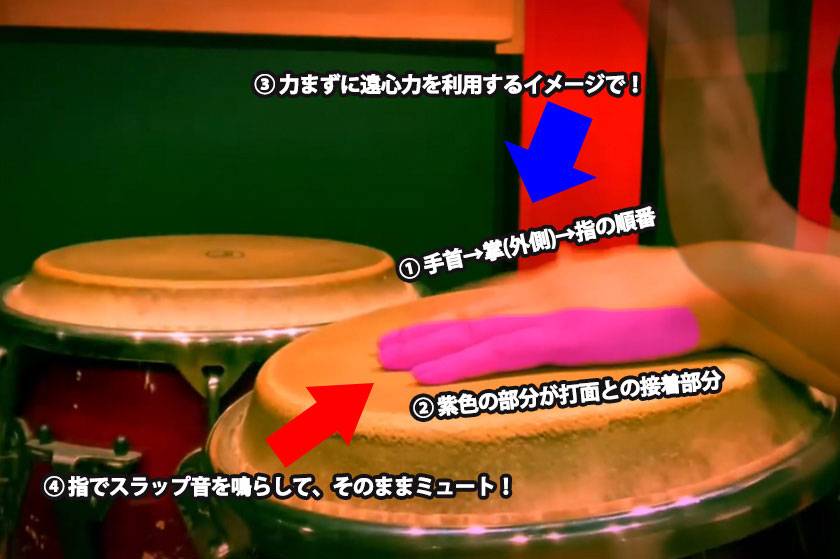

打面の中心部付近を指全体で叩く。 クローズスラップは通常、打面の端を叩く時に使用する奏法ですが、その奏法を打面の中心部付近で使用します。これをパルムスラップといいます。このパルムスラップは通常のクローズスラップより難しいです。というのも手の動きとしては手首から指先の順番で打面に触れるので、どうしても手首が変な角度で当たり変にミュートしてしまい、音が上手く鳴らないからです。それを解決する方法として、先ず叩く時のイメージをしてみましょう。

- ① 掌を伸ばし、手首→手の腹→指の順番で打面に触れていきます。

- ② 掌の外側部分・中指/薬指/小指が打面に触れるイメージ。

- ③ 力で叩こうとせず、遠心力で掌を振り落とすイメージ。

- ④ 指が打面に当たった瞬間に指で軽くミュート。

この上記イメージを瞬時に行うと、小気味いい『パクゥッ!』という音が鳴ってくれます。実際、『パクゥッ!』という音は指で打面を弾く時に鳴る音です。その弾いた時に鳴る音を瞬時に軽くミュートすること(ミュートと言っても指を打面から離さないだけ)でパルムスラップ完成系の音になるのです。コンガの打面上で上手くいかない場合は、机で何度か試してみてください。コンガよりも簡単に音が鳴ってくれます、机で叩いた動きをそのままコンガの打面上に移すだけです。(コンガの打面上は机よりも少しスピードが必要になってきます。)

このベース&パルムスラップの奏法を使用することで、相手にコンガの音を一打一打しっかりと伝えることが可能になります(コンガ全体の音が聴こえるのと聴こえないのでは曲の印象がかなり変わってきます)。さらに、パルムスラップを駆使するコンガフレーズもあるので、ベース&パルムスラップの習得は避けては通れない必須項目になるのです。 焦らず、しっかりとこの奏法を習得していきましょう!

※音や腕の動きの詳細は動画でチェック!

さらなる上達の近道とは…

コンガを演奏していて感じることですが、ラテン系パーカッショニストが叩くコンガの音が日本の歌物や楽曲に上手く混ざらないなと感じる時がたまにあります。例えば、歌物でベース&パルムスラップを使用すると楽曲の中でコンガの音が出過ぎている・キレッキレのリズム過ぎて柔らかさが足りない…など。逆にヒール&トゥだと綺麗に混ざったり、あえて柔らかく叩くことで上手く混ざったりします。このように、コンガだけに限らず楽器演奏をする際は楽曲を理解し、その都度対応していくことが大ことかなと思います。もちろん伝統的な奏法を学ぶことは絶対条件ですが、そこだけに固執せず柔軟な対応や考えを持って自由にアプローチしていくことがさらなる上達の近道になります。その為には基礎をしっかりと学び、視野を広げながら自由に音楽していくことを心がけていきましょう!!

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら