プログレッシブ・ロックとは?プログレの名盤紹介 ~プログレッシブ・ロックを聴く上での シンセサイザー講座~

シンセサイザー出現というエポックで音楽は大きく変貌します。このコラムはシンセサイザーやキーボード、音楽名盤のクロニクル(年代記)とともに鍵盤楽器が果たした功績と時代を彩ったミュージシャン、音楽を検証します。内容的に大切な部分、キモの部分には太文字やアンダーラインを引きました。理解を深めてもらえば幸いです。

■ キーボードを大きくフューチャーしたクラシカルな音楽「プログレッシブ・ロック」

シンセサイザーを語るうえでプログレッシブ・ロックを避けて通ることはできません。プログレッシブ・ロック(先進的ロックという意味)はイギリスから発祥。キーボードの特性を大きく取り入れたヨーロッパのクラシカルな香り漂う、美しく、テクニカルな音楽です。後にプログレッシブ・ロックはプログレと云われ、ジャンルを確立します。1曲がとても長く、時にはレコード盤一面が1曲ということも!クラシックを踏襲した組曲風な楽曲も多くありました。プログレッシブ・ロックのマストアイテムがシンセサイザーをはじめとするキーボードです。あえてシンセを使わないキング・クリムゾンというプログレバンドもありましたが・・・。

当時のミュージシャンは最先端のシンセサイザーという電気楽器を導入することで新しい時代の空気を音楽に盛り込みたかったのでしょう。代表的なバンドにエマーソン、レイク&パーマー、イエス、ピンク・フロイド、キャメル、ジェネシスなどがあります。プログレッシブ・ロックの勢いは英国だけにとどまらず、後にアメリカにも広がります。アメリカでは「カンサス」「スティックス」などがプログレのスタイルを踏襲していました。また、その潮流を受け、TOTOの1stアルバムでもプログレ風な味付けをしていますが、全く別な音楽になっています(TOTOの1stは超名盤です)。

■ プログレッシブ・ロックの名盤

ピンク・フロイド「狂気」(1973年)

PFM「幻の映像」(1973年)

キャメル ミラージュ「蜃気楼」(1974年)

ジェネシス「フォックストロット」(1972年)

この中ではクラシックの要素が強いのがジェネシス、PFM(プレミアータ・フォルネリア・マルコーニ)といったバンドです。PFMはイタリアのバンドでマウロ・パガーニというヴァイオリニストも参加し、イタリアン・クラシカルな音楽を展開しています。名曲、「セレブレイション」はオペラ風な味付けがされています。ピンク・フロイドはクラシックというよりも、ブルースのフィーリングをイギリス人的に解釈した美しいロックを展開しています。狂気は超ロングセラーで有名な名盤です。

■ アメリカのプログレ

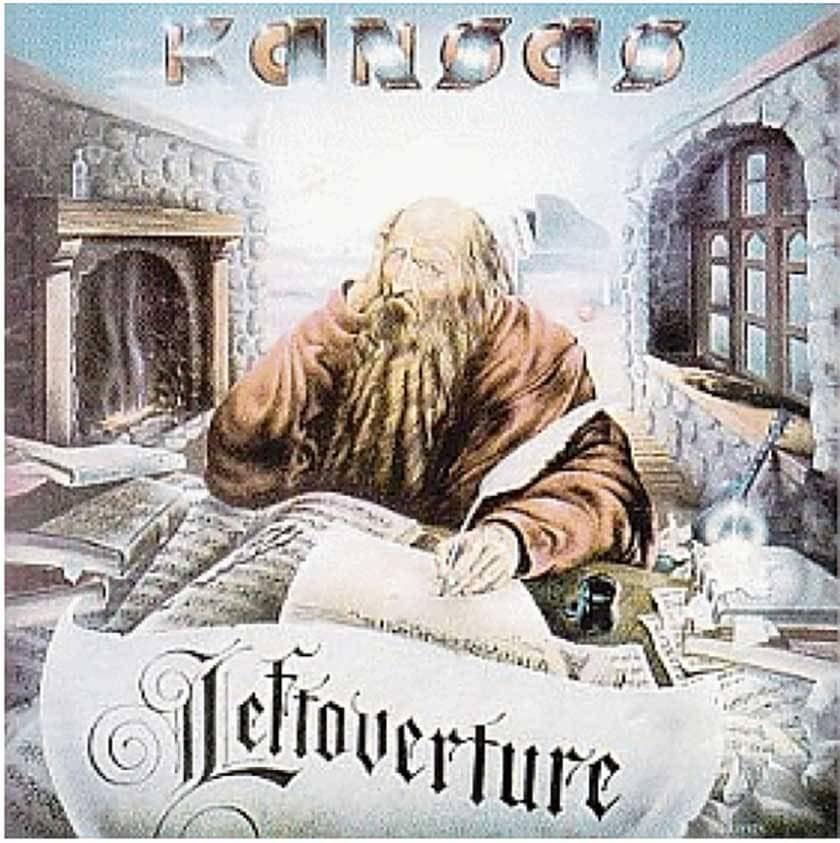

カンサス 「永遠の序曲」(1973年)

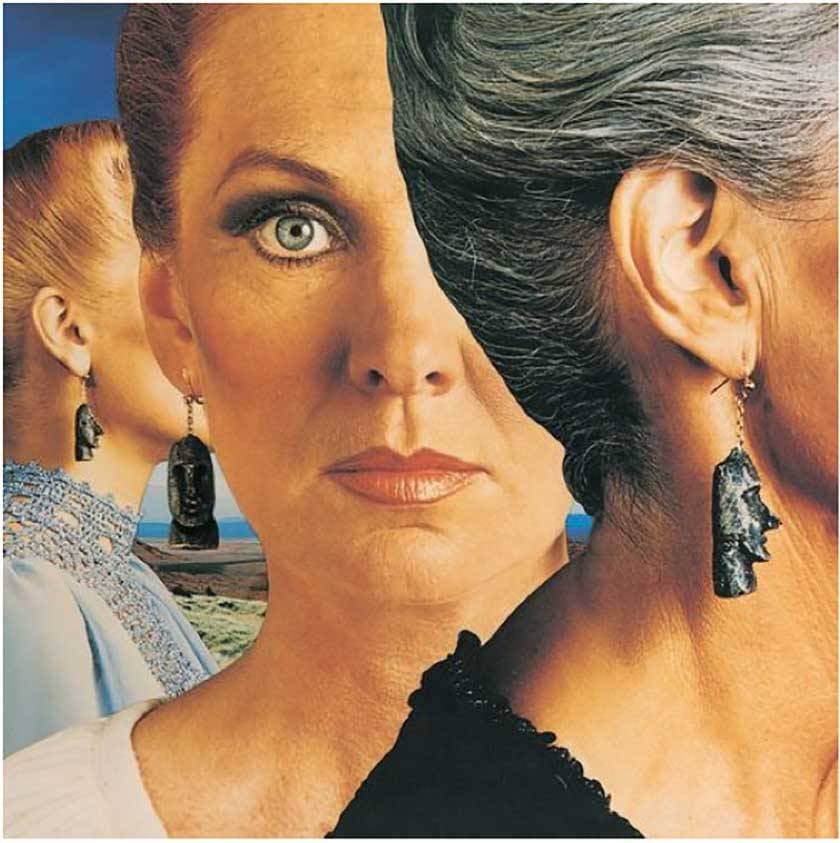

スティックス「ピーシズオブエイト」(1978年)

アメリカでは「カンサス」「スティックス」などがプログレのスタイルを踏襲していました。

レコードジャケットをイギリスのデザインチーム「ヒプノシス」が手掛けるなど、ビジュアル的にもプログレッシブ・ロックのタッチを意識した演出がなされていました。

■ シンセサイザーの機能構成(VCO、VCF、VCA、ADSR)

シンセサイザーを分かりやすく説明しますと①音源部(発信器)であるVCO(ボルテージ・コントロール・オシレータ)②VC0の音を加工するVCF(ボルテージ・コントロール・フィルター)、③加工した音を発音し、音の大きさを決めるVCA(ボルテージ・コントロール・アンプリファー)、④音の立ち上がりと減衰を決めるエンベロープ・ジェネレイター(アタック、ディケイ、サスティン、リリースを略し、ADSRとも云う)があり、大まかに4つのブロックで構成されます。

■ シンセ音に揺らぎをもたらすLFO

これに加え、LFO(ロー・フリケンシー・オシレーター)があります。LFOはVCO、VCF、VCAに「揺れ」を与える機能を持ちます。「揺れ」とはビブラートと理解していただいてかまいません。それぞれのブロックには「揺れ」、モジュレーション(変調)の強弱を決めるノブがあり、VCAのモジュレーションレベルを上げた場合はビブラートがかかります。VCFのモジュレーションを上げれば、グロール効果といい、音的にはミョンミョンした振幅音になります。VCOのモジュレーションを上げればトレモロ効果がかかります。

LFOは無機質と云われるシンセサイザーの音に音楽的表情を付けることができます。

■ シンセサイザーの波形、音程などを設定するVC0(ボルテージ・コントロール・オシレーター)

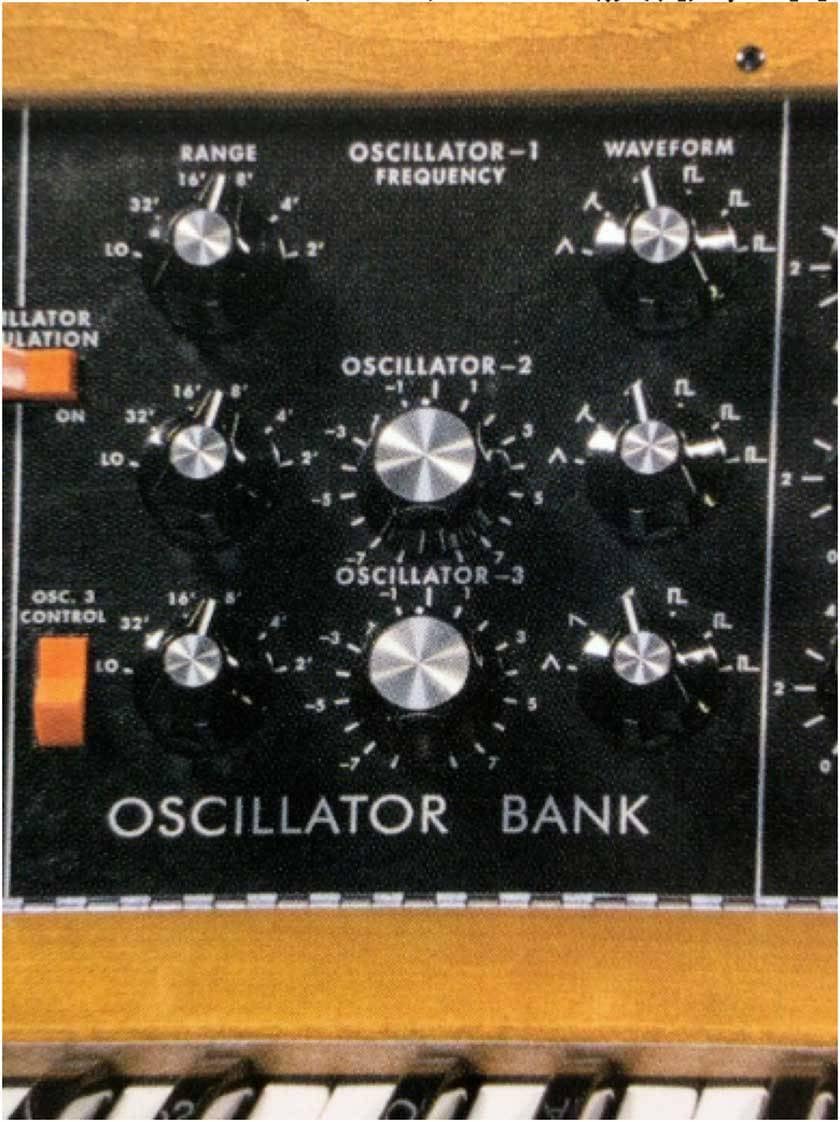

VCO(発信器)はシンセサイザーの音の波形を選択する場所です。

① 鋸歯状波:ノコギリ波ともいい、最もシンセサイザー的な粘りのある音。

② 矩形波(くけいは):管楽器的、ホルン的な音をイメージしてください。この矩形波(パルス波)にはパルスワイズモジュレーションという四角いパルス波の幅を小さくする機能があります。パルスワイズモジュレーションをかけることでホルン的な音が、もう少し鼻が詰まった感じの音に変化をします。

③ 三角波:ノコギリ波をソフトにした音。フルート系をイメージしてください。

自分の出したい音のイメージはオシレーター(発信器)の波形を決めることから始まります。波形設定に加え、音程、音の高さも設定します。32フィート、16フィート、8フィート、4フィート、2フィートといったオクターブの設定をします(32フィートが低い音で数字が小さくなることで高い音になる)。ミニモークの2つのVCOは重ねたり、オクターブの設定を変えたりして音を作ります。シンセサイザーのVCOにはピッチをズラす機能もあり、同じ音でもピッチを僅かにズラすことで音にふくよかさや厚みも出すことができます。ミニモーグはVCOの音自体が倍音を多く含んだ波形で、多くのミュージシャンから愛されました。

LFO(ロウ・フリケンシー・オシレーター) ビブラートやトレモロを作る機能

ミニモーグにはVCOが3つありますが、このシンセにはLFOがなく、ビブラートやトレモロをかけたい場合は1つのVCOをLFOとして使います。

■ シンセサイザーの音質の変化や音に独特なクセをつけるVCF(ボルテージ・コントロール・フィルター)

VCOの音をフィルターにかけて音を変える場所がVCFです。VCFのカットオフ・フリケンシーとレゾナンスの設定が音色を決めます。カットオフ・フリケンシー(文字通り、周波数のカット)は周波数の高い部分から削っていく機能。レゾナンス(モーグはエンファシス)はカットオフした周波数周辺を強調する機能を持ちます。

アナログシンセサイザーの大きな特徴にミョンミョンやビョ~ンビョ~ンといった音があげられます。この音はレゾナンスを上げることで出すことができます。ミョーンなのかビョ~ンなのかビジョ~ンなのかはカットオフの設定とレゾナンスの上げ具合によって変わります。

カットオフ・フリケンシーとレゾナンスは表裏一体の関係。レゾナンスを上げると音を発信し、音程感が無くなります。ELP「展覧会の絵」、バーバーヤーガの呪いのベースソロ直後にキース・エマーソンが出している「あの音」です。発信するかしないかのつまみ設定が微妙で、その辺りの設定がミュージシャンによって好みの分かれるところです。

■ まとめ

シンセサイザーは音源部であるオシレーターの音をフィルターで加工し、アンプリファイアーから音を出す音合成機です。本来、無機質な発信音にLFOで揺らぎを与え、ローパスフィルターでシンセサイザー的な音に味付をします。このプロセスがシンセサイザーのベースです。

この他、ミニモーグのオシレーター部分にはノイズを発信するノイズジェネレーターも付加されています。ノイズにはシャーというホワイトノイズとザーというピンクノイズがあり、このノイズで波の音や風の音、蒸気機関車の音、雷の音なども作ることができました。こういった背景もあり、1970年にミニモーグが世に出た時にはシンセサイザーは「どんな音でも作ることができるドリームマシン」だと多くの人からいわれていました。 しかし、「どんな音も出せる」なんて事は全くなく、音楽的に使える音は限られていました。一方でシンセサイザーにしか出せない音もあったことは確かです。当時の若い音楽家たちにとってシンセサイザーの出現は自らの音楽的発露に先鞭をつける絶好のツールだったといえるのではないでしょうか。