ラッパスピーカーとは

こんにちは、元音響マンのライター、荒木若干です。以前は「【音響のコツ】マイクの定番「SHURE SM58」を音響の現場でうまく活用する話」という記事でお世話になりました。どうもどうも。

題字にあるように、今回はラッパスピーカーについて書いていこうと思います。

私は「ラッパ」と呼んでいますが、「ホーンスピーカー」「トランペットスピーカー」と言うのが一般的かもしれません。でも好きに呼ぼう。人間、好きなようにするのが一番です。

今回この記事では、私が呼びやすいので総じて「ラッパ」と表記します。

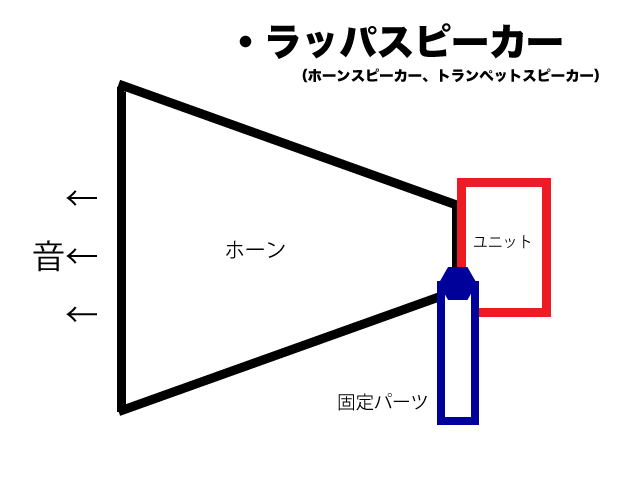

こんなの。

車についてるスピーカーとしてよく見かけるアレのことです。

市役所の車とか焼き芋売りの車とか。あとは選挙カー。

学校なんかだと、校内放送用に使用されることもありますね。

手持ち拡声器、メガホンもその一種です。

一番の特徴と言えば、やはり防滴性。

多少の雨が降りかかったところで壊れる心配はありません。

そして、多少じゃない雨の場合でも、ちょっとしたコツさえ押さえておけばなんとかなる可能性、大いにあります。この記事の後半でそのコツについて触れますのでお待ちいただければ。

ラッパの仕組み

上の図に描かれているように、ラッパの作りは大きく分けて「ホーン」部分と「ユニット」部分があります。

先が広がったあの部分がホーン、お尻側のすぼまったところについている機械部分がユニット。

ものによりますが(外枠ががっつり固定されているものもあるので)ホーンとユニットがくっついている部分は大きなネジ穴のような作りになっています。

なので、ひねると簡単に分離可能。

そして、分離してもらうと分かるんですが、ホーンはほんと、ただの筒。

逆にユニットはずっしり重い。中にはコイルが詰まっています。

つまりユニットはスピーカーなんです。だからホーンを取り外した状態、ユニット単体でも音は出ます。

じゃあなんでホーンがついているかというと、音に指向性を持たせるため。ホーンがあるから正面に音が飛んでいくのです。

さらに、さきほど書いた防滴性にもホーンが役立ちます。ちょうど屋根のような役割を果たしてくれるわけです。

ユニットの音が出る部分には穴が空いているのですが、もちろん機械ですから、そこから水滴が入るとショートして壊れたり、錆びたりします。

それを防御してくれるのがホーン。

ホーンさん優秀。体を張って王女を守る騎士みたい。

「W?」「Ω?」「パラレル接続?」専門用語をざっくり解説

ここで少し話が脱線しますが、ラッパに関係ない話ではないので、音響の用語解説を挟ませてください。

例えば自宅用スピーカーを選ぶ時に「W(ワット)」「Ω(オーム)」そして「パラレル接続」などという言葉と出会ったこと、ないでしょうか。

音響をしていると、特に機材購入を検討しているとかなりの確率で目にします。というか音響をやるなら、これをある程度分かったうえで機材を買わないと困る未来が待ち受けます。機材が壊れます。音も悪くなります。

ということで、私の知識範囲でそういった専門用語を説明しよう……と思ったのですが、いかんせん上に挙げた3つの用語の解説だけでもめちゃくちゃ長くなります。スクロールバーが米粒になります。

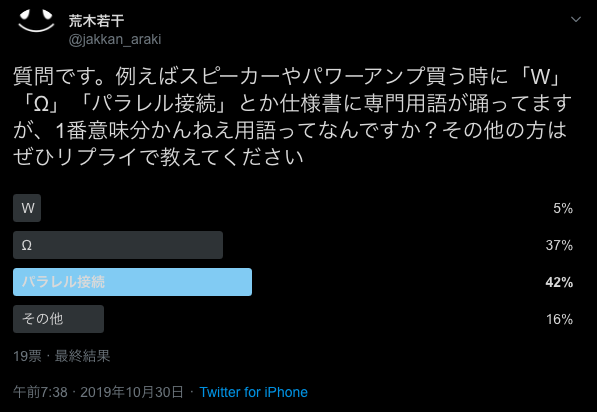

そこで、これを書くにあたって、Twitterにて「どの専門用語が一番意味不明か」というアンケートを取ってみました。結果はこちら。

https://twitter.com/jakkan_araki/status/1189310578986291200

アンケートにお答えいただいた方、ありがとうございました。「全部分かんねぇ」ってツイートも見かけたので、その方には今度長文解説DMを送ろうと思います。

ということで、アンケートの結果通り「パラレル接続」について書きます。

「パラレル接続」とは

「パラレル」と聞くと「ワールド」ってつけたくなりますよね。

「パラレルワールド」は、日本語に訳すと「並列世界」。

つまり「パラレル」とは「並列」という意味です。なんかカギカッコが多くてすみません。

「並列」と言えば小学校の理科の授業思い出しませんか?

2つの電池を使った実験「直列繋ぎ」と「並列繋ぎ」で豆電球を光らせるアレです。

直列繋ぎの方が明るく光り、並列繋ぎの方が電池が長持ちする…と、その実験の結果は置いといて、重要なのは繋ぎ方。

直列繋ぎはプラス、マイナス、プラス、マイナス…の順番で線を繋ぎます。

対して並列繋ぎはプラスはプラスでまとめて、マイナスはマイナスでまとめて結線します。

そうそれ!その並列繋ぎ!それこそが我らが追い求めていた「パラレル接続」です!

なぜ「パラレル接続」するのか?

ここでラッパの話に戻りましょう。

ラッパはプラス、マイナス2本の線を繋げば音が出ます。

しかし例えば選挙カーのスピーカーとしてラッパを使う場合、車を中心に全方位へ向けて音を出したくなるじゃないですか。そうなると複数個のラッパを使うことになりますね。

そこで登場するのがパラレル接続です。

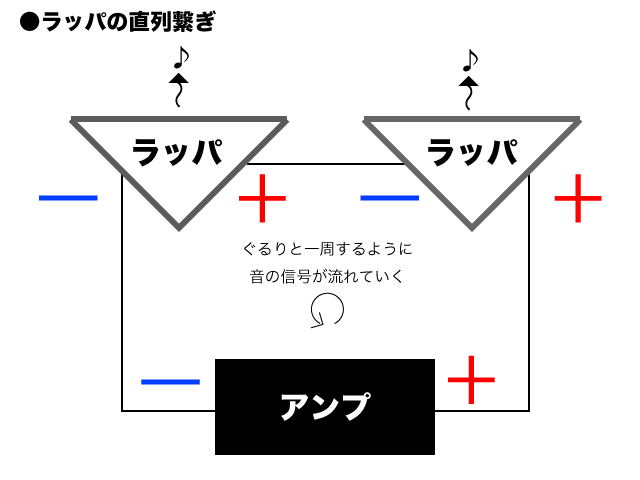

実は、ラッパは直列繋ぎでも音が出ます。

2個のラッパを使うと、こんな感じの繋ぎ方。

図のように、直列繋ぎの場合プラスからマイナスへ音の信号が流れていきます。

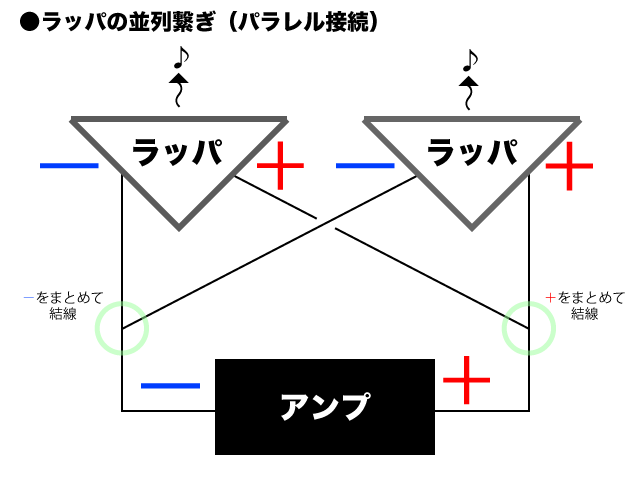

さて並列繋ぎ(パラレル接続)だとどういう繋ぎ方になるのかですが、

こうなります。とりあえず同じ極を全部まとめたらいいんです。

さあ、なぜパラレル接続するのか?

それは複数個のスピーカーから同じ音を出すため。

さきほども書きましたが、直列繋ぎでも音は出ます。

が、実はアンプから繋がる1つ目のラッパ、そしてそこから繋がる2つ目のラッパで、音が変わってしまうのです。

何がどうなってそうなるか…というのはごめんなさい、私もよく分かりません。ぜひみなさん自身で調べていただいて、あとで教えてください。TwitterのDMで待ってます。

ただ私が過去にやった音響で、間違えて直列繋ぎをしてしまった時の音の変化をお伝えしておきます。

・1つ目と比べて2つ目のラッパの音量が小さい。半分以下。

・音量は小さいのに、音が割れている。ガビガビ。電波の悪いラジオ状態。

以上の現象が起こりました。

私の中では「直列繋ぎをすると1つ目のスピーカーがパワーを持っていて、2つ目に流れ込む分のパワーが足りない」というイメージを頭で固めています。

それを避けるためのパラレル接続です。この繋ぎ方だと「複数個のスピーカーに等分のパワーが送れるから、それぞれから同じ音が出る」ということ。

この説明で「パラレル接続」とは何かが少し掴めていただいていたら嬉しいんですが、どうでしょうか。

細かい話をすると、アンプから伸びる2本の線がプラス、マイナスではなく「L」「R」なこともあるし、スピーカー単体でパラレル出力(スピーカー内部にパラレル接続機能みたいなのがついている)できるものがあったり、それこそ前述した「Ω」のこと考えないといけなかったり、言葉足らずな部分がめちゃくちゃな数あります。

が、パラレル接続の一点に絞ればだいたいこんな感じです。

おおまかに抑えていただければと思います。

ちなみにこの説明で、よく聞く言葉だから分かりやすいかなと思って「+」のことを「プラス」「−」のことは「マイナス」と表記してきましたが、実際、音響などの現場では「+」のことは「ホット」「−」のことは「コールド」と呼びます。

なのでこれから音響を始められる方は、会話の中で「パラレル接続はホットはホットでまとめて、コールドはコールドでまとめて…」と登場させてみましょう。手軽に音響マン気分が味わえますよ。形から入るの、楽しいですよね。

ラッパを車に取り付ける時のコツ

では最後にラッパを車に取り付ける時のコツみたいなものを紹介します。

というか、野外でラッパを使う時ならどんな状況でもこうした方が良いです。

雨の時に車を走らせると、雨粒は前方から吹き込むように車体に当たりますよね。

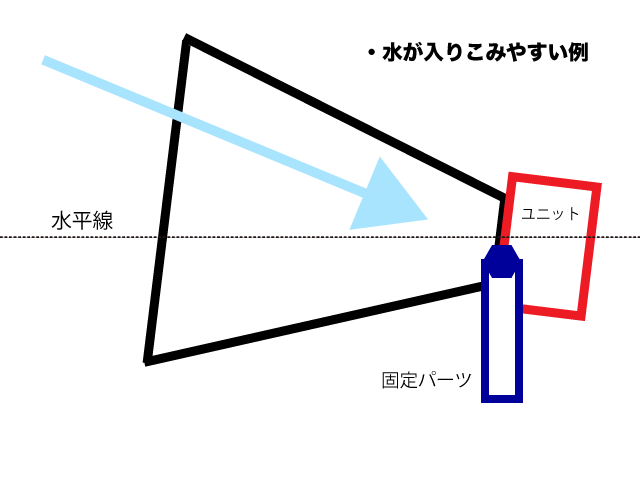

それを考えずラッパを車に取り付けるとこうなります。

ラッパの向きってなんとなく、水平線と平行か上向きにしたくなります。そんな形してます。

が、そうすると雨の時、中のユニット部分まで雨粒が届く可能性が跳ね上がります。もしそうなると、もちろん故障します。散財です。もったいねぇ。

さらに言うと上向きの場合、ちょっとした水滴であってもホーンの上部を伝って奥まで入り込んでくる、そういうこともありえます。

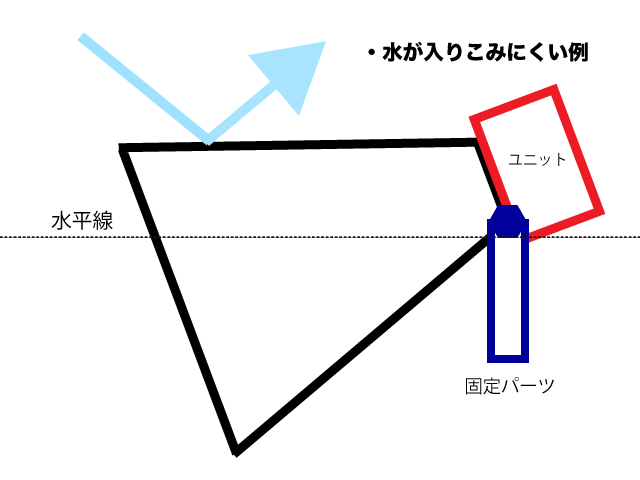

なのでこうしましょう。

図は極端に描いてますが、ホーン上部と水平線が並行になるぐらいの角度をつけると、吹き込みに強くなり、角度がないので水滴も垂れてきません。

固定パーツ部分はだいたいがナットで止まっているので、レンチさえあれば角度を変えられます。

もちろん、ホーンが下向きになるので音は遠くまで飛ばなくなります、が、正直些細な違いです。それよりも財布の中身、守りましょう。

ここまで話しておいてアレですが、車屋さんに言えば取り付けてくれることもあるので(スピーカー用のアンプを載せる際、車のバッテリーを使った電源処理が必要な場合がある。素人では難しい、というか感電が怖い)ほんと極々一部、個人的にラッパスピーカーを使いたい方向けの、とってもニッチな音響のコツでした。

長くなりました。ラッパの話は以上です。また次の機会にお会いできれば。