このコラムは、これから初めて弾き語りライブを計画している方に向けて、私ゲンダユウのこれまでの様々な経験をもとに綴っています。参考にしていただけたら幸いです。

起こり得るアクシデント&トラブルを知る

ここまで「初めての弾き語りライブ」シリーズを続けて来ましたが、今回で最終回となります。最後は番外編として、楽しくライブ活動を継続していく上で欠かせないアクシデント&トラブル対応について触れておきたいと思います。

アクシデントやトラブルと聞くと「ライブ活動ってそんなに危ないことが多いの!?」と怖気付いてしまうかも知れませんが、もちろんそんなことはありません。ですが、時には大なり小なりアクシデントやトラブルに遭遇することもあります。そんな時のために起こり得る事態を想定しておき、対応方法や事前対策まで知っておくと安心です。これまでの私の経験や仲間等から聞いた話を交えながら紹介したいと思います。

機材に関するアクシデントを防ぐ

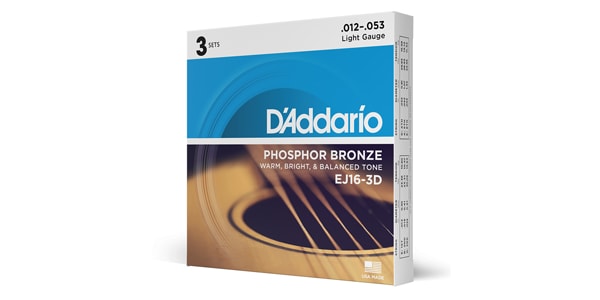

まず基本的な部分で言うと、ギターでの弾き語りの場合、弦が切れた時のために、スペアの弦を一式持っておくことは基本的な対策となります。それ以外にもピックやカポ等、スペアを持っておくと何かにつけ安心ですし、精神的な余裕も生まれるでしょう。

また、ギターの場合は、本番中でもチューニングが乱れ、調整しなければならない場合もありますので、ギターに取り付けられるようなクリップ式で画面が光るタイプのチューナーを使うことをおススメします。最近ではスマートフォンのアプリでもチューナー機能を持つアプリもあり、とても便利ですが、練習時は良いとしてもステージ上では不向きでしょう。

サウンドハウスのスマートフォンアプリにもチューナー機能がついています!

⇒ ダウンロードはこちらから

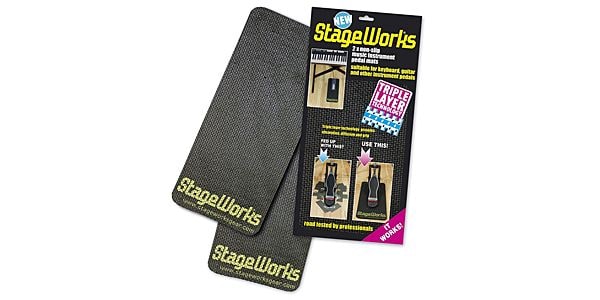

ピアノでの弾き語りの場合、誰しも一度は経験するアクシデントとして、サスティンペダルに関するもの。しっかりガムテープ等で床に固定しておかないと、演奏中に踏むたびに前に前に移動して行き、挙げ句の果てに足を伸ばしてもペダルに届かない…という事態になってしまいます。その姿自体カッコ悪いですが、何より演奏に集中できなくなりグダグダになってしまいます(私も経験をしています)。そのためにもリハの段階でお店のスタッフの方と相談して固定をしておくようにしておいてください。これも強くオススメです。

また、キーを変更できるトランスポーズ機能を使う人は、電子ピアノの機種によって操作方法が異なりますので、予めお店に機種を教えてもらい把握しておくと良いと思います(最近ではネットから殆どの取扱説明書を確認することができます)。

ちなみに、これは私の苦い経験ですが、トランスポーズ機能を使って最後の曲を演奏したのですが、設定を戻し忘れてステージを降りてしまったことがありました。次の出演者の方が同じくピアノの方だったのですが、キー設定が変更された状態で演奏を始めてしまい、途中で歌い直させるという迷惑を掛けてしまいました。このようなことがないよう、設定を変えたらキチンと元に戻して次の方に引き継ぎましょう。

ステージ中のアクシデントを防ぐ

いざステージが始まってしまうと、もう引き返せないもの。まずここで気をつけたいことが、譜面台に載せた歌詞カードや譜面について。紙の場合、ステージが暗くて見えない…なんてことがないように予めリハーサルの時にステージの照明の加減を確認しておきましょう。経験上、そこまで暗いステージのお店は少ない印象ですが、ライブハウスはこのようなケースもありますので、譜面立てにミニライトを装着しておくなどして対応します。

最近の傾向で言うと、私もそうですが、タブレット端末に歌詞や譜面を表示させるミュージシャンも増えて来ました。とても便利な反面、充電がないと使えないという欠点がありますので事前の充電確認は必ずしましょう。また念のため、スマートフォンにも同じデータを保存しておけば、タブレット端末にトラブルが起きた時でもスマホで代替ができるので安全です。

さらに、これは私の実体験ですが、タブレット端末はそれなりに重さがあるので、電子ピアノ付属の譜面立てに置いて歌い始めたら、荷重に加えて演奏時の振動で譜面立てごとタブレット端末が前方に吹っ飛ぶ…というハプニングに見舞われたことがあります(演奏は止めませんでしたが…苦笑)。タブレット端末を使う時は、専用の三脚式のタブレットスタンドを用意した方が無難だと思います。

もうひとつ留意しておきたいのはタイムキープの方法。自分の持ち時間が40分だとしたら、それを超えてしまうと次の出演者にも迷惑を掛けることになりトラブルのもと。反対に極端に短か過ぎても同様です。やはり、ステージにいても把握できるようにしておくべきです。ステージからお店の時計が見やすければ問題ありませんが、時計をどこかにセットしておくなどうまく工夫すると良いですね。ステージ上で腕時計をチラチラ観るのも良くありませんので、譜面台のところに小さな時計でも設置しておくとスマートかも知れません。

お客さんとのトラブルを防ぐ

数多くのミュージシャンがいる中で、自分の歌を聴いてくれるお客さん(ファン)が付いたとしたら、それはとてもありがたくミュージシャン冥利に尽きることであり、そのような人たちを大切にしたいと思うのは自然な気持ちだと思います。しかしながら、ミュージシャンとお客さん(ファン)との関係性は、仲間でもなく友人でもなく、「音楽」という共通項で繋がっている独特なもの。それゆえに、その関係性のあり方には注意が必要な時もあります。あまりに距離が近くなり過ぎると様々なトラブルの要因になり、ライブ活動継続にも支障が出てくる可能性が考えられます。そうならないためにも、ちょっとしたポイントをご提案します。

まず、むやみにはじめからプライベートを開示することは控えた方が無難でしょう。活動をしていくとSNSやLINE等の交換を求められる機会があるかも知れませんが、そのような時に備えてプライベートとは別にミュージシャンとしてのアカウントを別に持っておくこともおススメします。また、名前についても、本名で活動するよりも活動用の名前(いわゆる芸名ですね)を持っていた方が色々な意味で安心だと思います。私も以前は本名で活動していた時期がありましたが、家を借りる時に不動産屋さんに「お客様の音楽活動のHP発見しちゃいました!」と言われて、もちろん他意はないのでしょうが、何とも居心地が悪くなった経験があります(苦笑)

また、周囲でもごくたまに聞く話ですが、音楽ファンとしてではなく異性として好意を寄せてくるような人が現れることがあります。「追っかけ」と言えば聞こえは良いですが、エスカレートしてしまうとお互いにとって良くありません。少しでも不安を感じたら、お店のマスターに相談したり、ライブ後は友人と一緒に帰るなど、適切な距離感を確保できる対策を検討しましょう。それでも解決しない場合は、ライブ告知の方法を再検討する必要もあるかも知れません。総じてこのようなケースは、個人ではなく複数人で対応することがポイントだと思います。

いずれにしても、お客さんとの関係性は、ライブ活動における追い風にも逆風にもなり得るものです。良好な関係を維持できるよう心掛けて欲しいと思います。

最後に

番外編としてアクシデント&トラブル対応についてご紹介して参りましたが、弾き語りライブ活動自体が決して危ないものというわけではありません。ただ、何事もそうですが、楽しむためには、それにまつわるリスクを把握して事前の対策を立てておくに越したことはないと思います。ぜひ本稿を参考にしていただき、いざという時に役立てていただければ嬉しく思います。

あなたの初めての弾き語りライブ、そしてその後の活動が素晴らしいものになるよう心より願っています。

重ねて、これまで全7回のシリーズをお読みいただき心より御礼申し上げます。

※ギターの弦はいつ切れるか分からないもの。常に替えの弦は持っておく必要があります。フォスファーブロンズを使用し、深みがありキレの良いサウンドと耐久性を兼ね備えたDADDARIOアコースティック弦の大定番です。

DADDARIO ( ダダリオ ) / EJ16-3D 3-Pack Phosphor Bronze Wound Light

こちらもオススメ!

PLAYTECH ( プレイテック ) / CLIP TUNER

STAGE WORKS ( ステージワークス ) / Non-slip Pedal Mat

K&M ( ケーアンドエム ) / 12246 Double4 LED Flex Light

K&M ( ケーアンドエム ) / 19790 iPad タブレットホルダー

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。

投稿についての詳細はこちら

ライブ配信に必要な機材を徹底解説 オンラインライブの創り方

ライブ配信に必要な機材を徹底解説 オンラインライブの創り方

フェンダーアコースティックギターのすゝめ

フェンダーアコースティックギターのすゝめ

配信・ポッドキャスト特集!(ライブ/動画/ゲーム実況)

配信・ポッドキャスト特集!(ライブ/動画/ゲーム実況)

超オススメのフレーズ道場 アコースティックギター

超オススメのフレーズ道場 アコースティックギター

ピックアップの種類(アコースティックギター)

ピックアップの種類(アコースティックギター)

弦の張り替え(アコースティックギター)

弦の張り替え(アコースティックギター)